Камуфляж как оружие: почему советские самолёты были зелёными, а немецкие - серыми?1

Представьте: июль 1943-го, небо над Курском. Воздушная мясорубка идёт на небольших высотах. Наши лётчики в рапортах писали одно и то же - зелёные самолёты противник замечает поздно. Слишком поздно.

А немецкие пилоты жаловались командованию: русские истребители возникают буквально из воздуха. Вот только что неба было пустое - и вдруг очередь трассирующих в борт.

Дело было в маскировке. Не в моторах, не в пушках - в обычной краске. Правильный цвет давал решающее преимущество: увидеть первым и остаться незамеченным.

Вот только красили машины по разные стороны фронта совершенно по-разному. И на то были свои причины.

Взгляните на карту

Советский Союз - что это такое? Откройте атлас тридцатых годов. Зелень от Балтики до Тихого океана. Тайга, леса, болота с редкими березняками. Больше половины страны - сплошная зелёная стена.

Немцы воевали в другом мире. Европа - это поля, города, автобаны. Окультуренный ландшафт, где ярко-зелёный самолёт выделялся как новогодняя ёлка посреди стадиона.

Уже в 1938-м, когда испытывали И-16 над подмосковными лесами, стало ясно: зелёная машина просто исчезает среди крон. Даже с близкого расстояния не видно. Вот тебе и камуфляж.

Немцам предстояло воевать везде - от французских виноградников до африканских песков. Нужен универсальный цвет.

Советская зелёнка

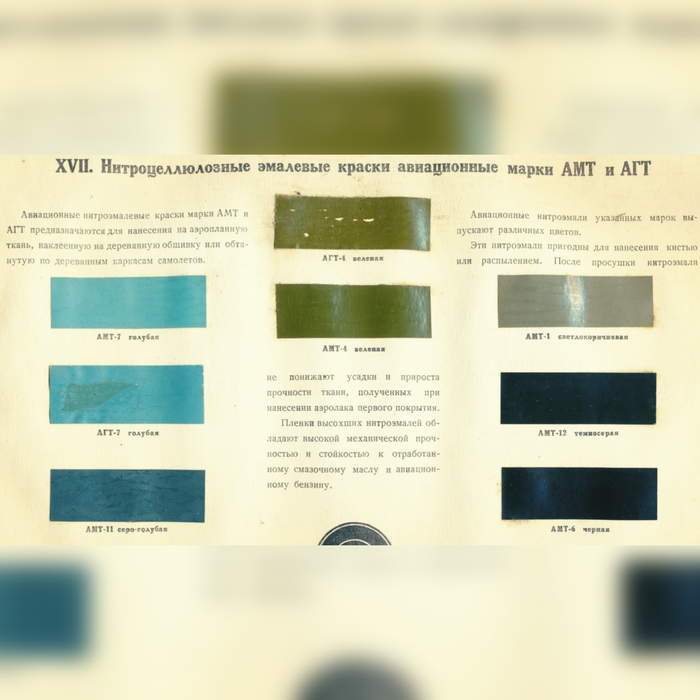

Наши всё делали по принципу "дёшево и сердито". Система АМТ - три основных цвета, и хватит. АМТ-4 тёмно-зелёный, АМТ-6 чёрный сверху, АМТ-7 голубой снизу.

Логика железная: сверху сливается с лесом, снизу - с небом. Работало безотказно. Почитайте немецкие донесения - там сплошь "неожиданное появление советских истребителей".

Илы в зелёной окраске вообще стали ночным кошмаром немецких зенитчиков. Штурмовик идёт на бреющем, касается верхушек сосен - и не видно его до последней секунды. А потом - БАМ! - и колонна горит.

Краски использовали самые простые - нитроэмали. Наносится быстро, сохнет за час. Правда, через пару месяцев облезает. Но когда надо красить тысячи самолётов в месяц - не до изысков.

Немецкая педантичность в цифрах

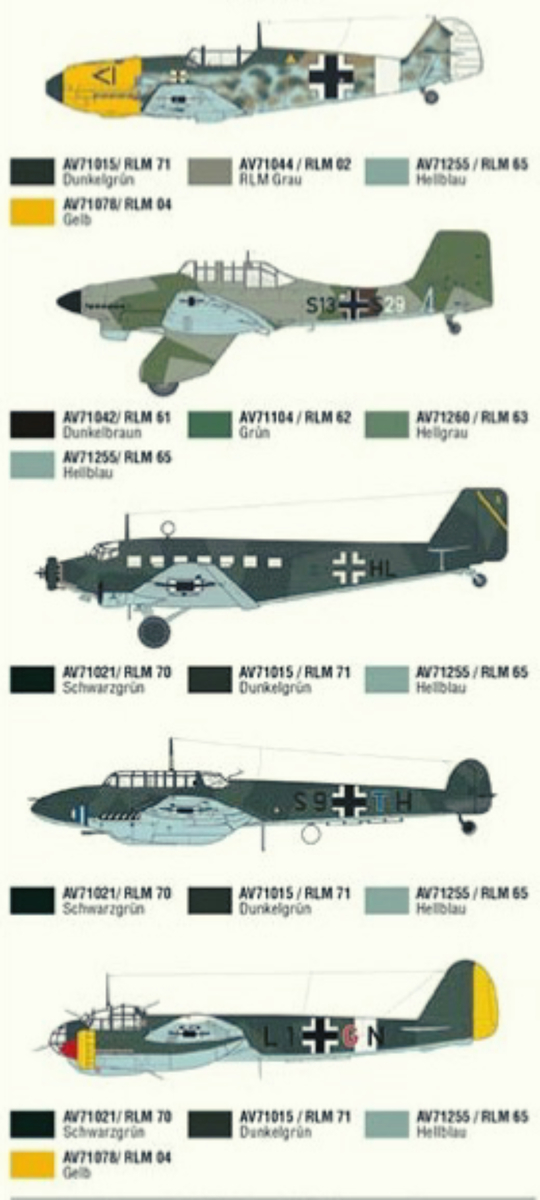

Немцы подошли к вопросу научно. Система RLM - это целая философия маскировки. В ноябре 41-го вышла директива L.Dv. 521/1 - новые стандарты окраски для всех истребителей.

RLM 74 серо-зелёный, RLM 75 серо-фиолетовый сверху, RLM 76 светло-голубой снизу. Приглушённые тона, рассчитанные на европейский ландшафт.

Верх пилотажа - камуфляж "сплинтер". Рваные пятна неправильной формы. Такая раскраска ломала контуры самолёта, мешала оценить расстояние. "Мессер" в "сплинтере" мог подойти незаметно даже средь бела дня.

Немецкие краски стоили дорого, зато держались месяцами. Некоторые сбитые в 45-м Bf 109 сохраняли заводскую окраску 42-го года.

Арифметика войны не врёт

Теперь цифры. Советская статистика показывала: самолёты в зелёно-голубой окраске противник обнаруживал на 15-20% позже серых. В воздушном бою эти секунды - разница между жизнью и смертью.

Получается интересная картина: немецкие самолёты в пятнистой раскраске сбивали реже. Разница небольшая - процентов 12, но для войны это много. Конечно, возиться с такой окраской дольше, краски уходит больше. Но когда на кону жизни лётчиков - экономить глупо.

Кстати, про зиму 43-го года. Некоторые наши полки попробовали белую краску. Результат превзошёл ожидания - потери сократились почти вдвое. Но белая окраска требовала постоянного подновления, что в полевых условиях было проблемой.

Как война поменяла всё

К концу 43-го картина кардинально изменилась. Фронт покатился на запад, бои шли уже не в лесах, а в степях и городах. Зелёный камуфляж потерял смысл.

Перешли на АМТ-11/АМТ-12 - серо-серые схемы. Новая окраска лучше подходила для индустриальных районов. Поздние Ил-10 красили даже в "городской" камуфляж - серо-коричневые пятна под цвет разрушенных зданий.

А немцы к 45-му вообще забросили эстетику. Ресурсов не хватало даже на краску. Последние "мессеры" выходили с заводов в голой грунтовке - серый металл без всяких украшательств.

Музейные экспонаты помнят всё

Сегодня эти машины доживают век в музеях. Потускневшая зелёная краска Ла-5 всё ещё хранит память о карельских лесах. Выцветший серый "фокке-вульф" помнит дым горящих немецких городов.

За каждым оттенком - своя философия. Наши красили самолёты под родную землю, которую защищали. Немцы - под чужие территории, которые собирались захватить.

Парадокс истории: после войны большинство стран переняли именно немецкую серую схему. Она оказалась универсальнее - подходила для любой местности.

Что нам говорят эти краски

Если попадёте в авиамузей - присмотритесь к окраске внимательнее. Каждый цвет рассказывает историю. Историю войны, где важна была каждая мелочь. Где цвет краски мог решить исход боя.

Зелёный стал символом нашей Победы. Серый - напоминанием о том, что в войне не бывает мелочей.

Какой камуфляж кажется вам эффективнее - зелёный лесной или серый городской? Видели ли вы такие схемы в музеях?

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

UPD:

Нельзя сказать, что вражеская авиация не нанесла урон Московскому Кремлю. Одна немецкая бомба попала в Арсенал, другая – в Гараж особого назначения, где размещались машины Сталина, – там погибли дежурные офицеры. Бомба попала и в Большой Кремлевский дворец, пробила крышу и пол Георгиевского зала, но чудом не взорвалась, сохранив уникальный исторический памятник.

Бомбежки Кремля продолжались до апреля 1942 года, а маскировку окончательно сняли только в 1945-м. Очевидцы рассказывают, что самое трудное было очистить от камуфляжной краски соборные купола: слишком сильно въелась в них за прошедшие годы черная краска…

https://histrf.ru/read/articles/kak-krieml-priatali-ot-fashi.

Невелика проблема замаскировать самолет - покрасил в зеленый цвет и камуфляж готов! А вот как замаскировать Кремль от бомбежки немецких самолетов, Кремль в зеленый цвет не выкрасишь. А один человек взял да и замаскировал Кремль, да так, что немецкие летчики жаловались своему командованию. что их карты неправильные и приборы неверны. Нет там Кремля и найти его не могут!!

Когда немцы принялись бомбить Москву, они не нашли ни Кремля, ни Мавзолея, ни Большого театра. Всё виртуозно замаскировал мастер архитектурных фантазий Яков Чернихов.

Произошло это, конечно, не по упущению немцев – те как раз готовили авиаудары по советской столице с особой тщательностью задолго до начала войны: составляли детальные карты, под любыми предлогами вели шпионскую фотосъемку.

Вот только когда дошло до дела, немецкие летчики обнаружили, что вид сверху совсем не соответствует выученным картам – самых стратегически важных зданий по маршруту полетов попросту не было

Секрет мистического исчезновения из центра города Кремля, Мавзолея, храмов и правительственных учреждений был в виртуозной маскировке данных архитектурных объектов.

Что сделали: зачехлили все звезды на кремлевских башнях и все кресты на соборах, купола же перекрасили в черный цвет. Благодаря этому разглядеть храм Василия Блаженного или Покрова Богородицы было невозможно вплоть до конца войны.

Кроме того, вдоль Кремлевской стены расставили макеты жилых построек. Фанерные декорации заполонили также Красную и Манежную площади.

Мавзолей сделали трехэтажным, а от Боровицких до Спасских ворот проложили песчаную дорогу, напоминавшую шоссе.

Изменили даже очертания Москвы-реки! В общем, немцы полетали раз, полетали два – и стали с бомбардировками столицы потихоньку завязывать: если в 41-м на Москву было совершено пять авиаударов, то в 42-м их было уже три, а в последующие годы – так и вовсе ни одного.

Осуществляла такую потрясающую воображение маскировку группа специалистов во главе с гениальным Борисом Иофаном – «еврейским архитектором Сталина».

А руководствовались они советами, изложенными в первые дни войны в работе «Военная маскировка» графиком Яковом Черниховым.

В своем научном труде Чернихов подробно прописал методы маскировки, включающие использование цветовых расцветок, декоративных прикрытий, химических завес и искусственных сооружений.

Он также разложил по полочкам все приемы, позволяющие видоизменять визуальные характеристики архитектурных объектов. В годы войны именно его наработки позволили многим советским городам – и даже городам стран-союзников – минимизировать ущерб от немецких авианалетов.

Чернихов родился в 1889 году в еврейской семье в Павлограде – ранее это было Екатеринославской губернией. Он рисовал с детства – обвешивал своими рисунками в родительском доме и стены, и потолок. После школы Яков поступил в Одесское художественное училище, потом – в 1914-м – в Петербургскую академию художеств.

Там он сначала учился на факультете живописи, но позже перевелся на архитектурный. Одновременно закончил Высшие педагогические курсы: в 1917 году защитил дипломную работу по методике обучения рисованию. Учебу в академии прервала революция – только в 1922-м Чернихов смог продолжить обучение, а через три года блестяще защитить диплом.

Впрочем, к этому моменту он был уже известным педагогом, преподававшим различные графические дисциплины в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта.

В 1934 году Якову было присвоено звание профессора, а год спустя присуждена степень кандидата архитектурных наук. После переезда в Москву в 1937-м Чернихов руководил кафедрой начертательной геометрии в Московском инженерно-экономическом институте.

Педагогический метод Чернихова до сих пор считается уникальным: он не требовал от учеников строгих академических линий и не заставлял ничего копировать. Наоборот, всячески старался развить в учениках творческое пространственное мышление при помощи разных комбинаций «беспредметных элементов». То есть разные геометрические формы собирались в некий архитектурный объект, потом вновь разбивались на разные составляющие, из которых можно было «собрать» уже что-то абсолютно новое.

«Только раскрыв сочинительские способности ученика и научив его самостоятельно мыслить графически, можно выявить творческие возможности, заложенные в каждом человеке, – считал Чернихов.

– Следует поощрять так называемое архитектурное изобретательство. Являясь второй основой задач новой архитектуры, оно способствует выявлению новых типов архитектуры». Воображение – вот основа метода Чернихова, которого считают крупнейшим представителем архитектурной фантазии наряду с такими мастерами, как Клод-Никола Леду, Джованни Баттиста Пиранези и Антонио Сант-Элиа.

Многие исследователи интерпретируют независимую графику Чернихова как аналог европейского экспрессионизма в СССР.

Начав свой творческий путь в архитектуре приверженцем абстракционизма и супрематизма, Чернихов в дальнейшем проникся конструктивизмом. Свои взгляды он изложил в книгах, вдохновлявших впоследствии не одно поколение архитекторов: «Основы современной архитектуры. Экспериментально-исследовательские работы», «Орнамент. Композиционно-классические построения», «Архитектурные фантазии», «Цикл живописной архитектуры».

В середине 30-х Чернихов руководил архитектурной мастерской «Ленпроекта» и принимал участие в создании проектов застройки жилых кварталов в Ленинграде и жилищных массивов в Петрозаводске. Но это были типовые проекты в соответствии с утвержденным планом – не место для воплощения фантазий. Куда большее удовольствие ему доставляла работа с учениками в созданной им «Научно-исследовательской экспериментальной лаборатории архитектурных форм и методов графирования». Фактически эта лаборатория стала персональной мастерской художника-архитектора.

Под руководством Чернихова была спроектирована почти сотня архитектурных объектов – в основном индустриального назначения. Но реализованы и сохранены из них были единицы – к примеру, канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» в Санкт-Петербурге.

Здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Есть несколько причин, почему большинство идей Чернихова остались лишь на бумаге. Во-первых, архитектор сам был больше сосредоточен на исследовательской и просветительской работе. Во-вторых, он попал в немилость, когда в Союзе начали резко критиковать конструктивизм и всех архитекторов, работающих в этом жанре. Доходило даже до того, что книги Чернихова изымались из всех библиотек.

Но на творческой деятельности Якова это почти никак не сказывалось. Вплоть до конца жизни он продолжал преподавать и исследовать: выпустил работы «Дворцы коммунизма» и «Пантеоны Великой Отечественной войны», а последнюю свою фундаментальную работу посвятил архитектурным шрифтам.

После смерти Чернихова большинство его графических рисунков оказались на хранении в Российском государственном архиве литературы и искусства – вот только в 2006 году выяснилось, что многие из них похищены и заменены грубыми подделками.

Алексей Викторов

Источник

И алжирцы такие - ннна!

Просто в 43 г дошли руки нормально их протестить. Хотя и до этого были жалобы, например отчёт о войсковых испытаниях двухцветного Ла5 26.10.1942: пункт Г) Камуфляж самолета Ла-5, как и остальных отечественных истребителей, подобран неудовлетворительно. Самолет Ла-5 в сравнении с истребителями противника своей окраской в воздухе резко выделяется на фоне чистого неба и облаков, что облегчает противнику обнаружение наших самолетов. При просмотре с воздуха, на земле, окраска наших самолетов также резко выделяется на фоне земли.

20-27 июня 1943 НИИ ВВС провели уже основательные испытания, по итогам которых было дано заключение: 1. "Серо-голубая окраска верхних и боковых поверхностей дает лучший маскирующий эффект по сравнению с принятой для серийных самолетов, стандартной двухцветной окраской"; 2. "Серо-голубую окраску самолета Як-9 № 01-18 считать эталоном".

Вот же тупая немчура не смогла догадаться, что камуфляж можно менять в зависимости от ТВД, времени года, местности... хотя стоп... ДОГАДАЛИСЬ.

https://www.calameo.com/read/0002211221fa12f9757f1