Белинский о значении руссской литературы (часть 2)

3. Мировое значение Русской классической литературы

В книге «Что делать?», написанной в 1901 г., В. И. Ленин с гордостью писал «о том мировом значении, какое приобретает теперь русская литература».

Замечательную оценку высоких достижений русской классической литературы мы находим у М. Горького. «Наша литература- наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией»,- заявлял он. Окидывая мудрым взором историю русской литературы XVIII и XIX вв., М. Горький писал: «В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собой феномен изумительный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла в жизни с такой силой и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта... Значение русской литературы признано миром, изумлённым её красотой и силой». Ту же мысль о замечательном расцвете русской литературы и русского искусства XIX в. Горький развивает в следующих словах: «Гигант Пушкин - величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебный Глинка и прекрасный Брюллов, беспощадный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, грустный Тургенев, гневный Некрасов, великий бунтовщик Толстой; Крамской, Репин, неподражаемый Мусоргский... Достоевский и, наконец, великий лирик Чайковский и чародей языка Островский, непохожие друг на друга, как это может быть только у нас на Руси... Всё это грандиозное создано Русью менее чем в сотню лет. Радостно, до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их, разнообразие, которому историки нашего искусства не отдают должного внимания» .

В словах М. Горького подчёркиваются, как видим, две особенности русской литературы: её необыкновенно быстрый расцвет, поставивший её уже в конце XIX в. на первое место среди литератур мира, и обилие и разнообразие талантов, рождённых Россией в XIX в.

Быстрый расцвет и обилие талантов - это яркие внешние показатели блестящего пути русской литературы. Какие же внутренние силы оплодотворяли её рост и какие качественные особенности превратили её в самую передовую литературу мира? Это - её глубокая идейность, народность, гуманизм, социальный оптимизм и патриотизм.

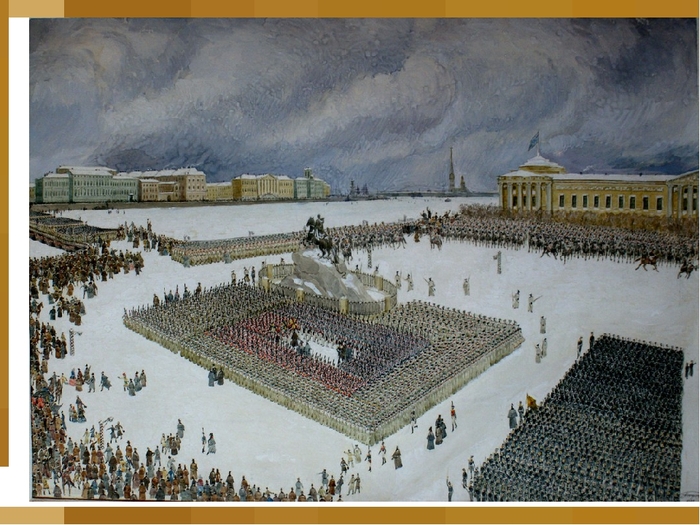

Глубокая идейность и прогрессивность русской литературы определялись её неизменной связью с освободительной борьбой народа. Передовая русская литература всегда отличалась демократизмом, выросшим на почве борьбы с самодержавно-крепостническим режимом. Характеризуя историю общественной борьбы в России, В. И. Ленин указывал, что «долгое и безраздельное господство самодержавия накопило (в России.- А. 3.) невиданное, пожалуй, в истории количество революционной энергии в народе». Именно это обстоятельство обусловило особенности исторического пути России. В 70-х годах XVIII в. произошло восстание Пугачёва, а в 1825 г.- восстание декабристов. Первое историческое событие показало богатырскую, неисчерпаемую силу русского народа и подняло его национальное самосознание; второе - послужило мощным толчком к дальнейшей революционной борьбе народа за освобождение. Эти события особенно обострили внимание русской литературы к жизни угнетённого народа, его страданиям и думам. Они же определили взгляд русских писателей на народ как на движущую силу истории. Это отчётливо сказалось в таких произведениях, как «Борис Годунов» и «Капитанская дочка» Пушкина, в творчестве Рылеева и Некрасова, в романе Толстого «Война и мир» и т. п.

Нет надобности перечислять все имена русских писателей, чтобы доказать верность нашей классической литературы идеалу свободы. На всех этапах русского освободительного движения лучшие наши писатели шли в первых рядах борцов за свободу, одушевляя народ верой в лучшее будущее своей страны.

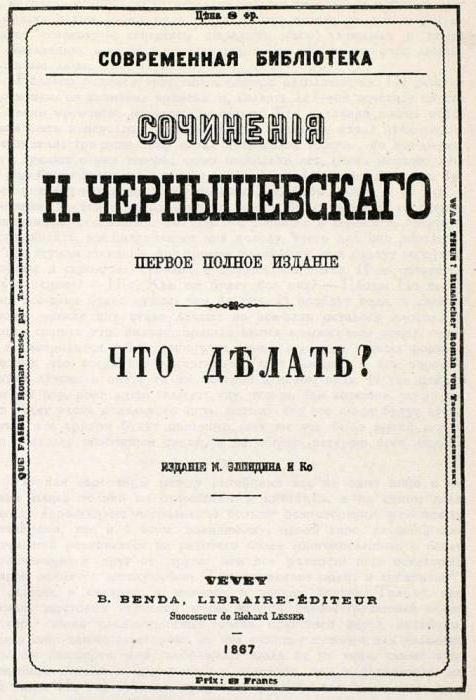

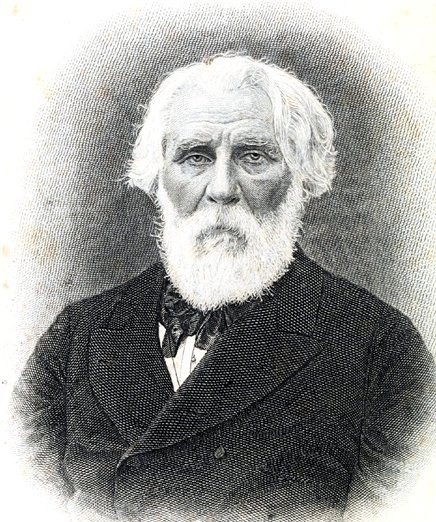

Особо нужно отметить огромную руководящую роль в русской литературе революционно-демократической критики. И Белинский, и Чернышевский, и Добролюбов безошибочно вели русскую литературу вперёд, указывали писателям их гражданский долг и общественный путь, требовали от них прямой и честной постановки социальных вопросов, призывали к защите народных масс.

Революционные демократы сумели подслушать подземный гул приближающейся революции. Именно под влиянием революционных демократов в русской литературе появляются образы активных борцов за освобождение народа (Рахметов у Чернышевского, крестьяне у Некрасова, девушка-революционерка в «Пороге» Тургенева и др.). В лице Гриши Добросклонова Некрасов впервые создаёт в русской литературе образ революционера - выходца из народных низов.

С гордостью следует указать на то, как твёрдо и последовательно революционные демократы отстаивали и разъясняли самобытность и величие исторического пути России и её культуры. «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем историческом и государственном значении,- писал Белинский.- Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру своё слово, свою мысль». Он же писал: «Пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское», и, презрительно отзываясь о космополитах, о людях, не умеющих ценить национальное величие родины, называл их «абстрактными человеками"

Революционным демократам было ясно, что Россия, двигаясь своим историческим путём, обгоняла Запад и готовилась сказать миру своё новое слово.

Роман Чернышевского «Что делать?» не только намечал боевую идейную программу 60-х годов, но смело говорил о предстоящей «перемене декораций» в России, явно предсказывал близость революции и призывал к ней. Прошло всего около полустолетия - и пророчество Чернышевского оправдалось.

Горячим участием русских писателей в общественной жизни страны объясняется быстрый отклик литературы на все важнейшие перемены и события в жизни России.

Движение декабристов только что начало назревать, а Пушкин в своих вольнолюбивых стихах уже чутко передал биение общественного пульса России и призывал народ к борьбе за свободу.

Такой же быстрый и глубокий отклик на события русской жизни мы видим в творчестве и Лермонтова, и Некрасова, и Тургенева, и всех лучших писателей XIX в. Особенно показательно в этом отношении творчество И. С. Тургенева - писателя, по своим политическим воззрениям стоявшего, казалось бы, далеко от революционно-демократической мысли. Но какой чуткий отклик на общественные настроения России в 40- 70-х годах мы находим у автора «Записок охотника», романов «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети», «Новь»!

Наряду с остротой социальных проблем, характеризующих русскую классическую литературу, необходимо указать на глубину и широту постановки ею моральных проблем. Мерилом высоты нравственного идеала общества является его взгляд на личное счастье. Литература не сможет оправдать высоты своего общественного назначения, если она станет на путь борьбы за мещанское счастье, за эгоистическое благополучие. Вот почему важно отметить, что даже проблема борьбы за счастье разрешалась в русской литературе не так, как в литературе западной. На Западе борьба за счастье - это борьба за личные успехи в обществе, борьба за карьеру, за обогащение. Ярким типом дельца, преуспевающего в буржуазном обществе, является в западной литературе Растиньяк Бальзака. В русской литературе борьба за счастье - это прежде всего борьба за общественный идеал, страстное стремление сочетать личное благо с благом общественным. Чацкого, Рудина, Рахметова, Лопухова, Базарова, Гришу Добросклонова меньше всего интересуют цели личного благополучия.

Героев русской классической литературы трудно представить вне связи с судьбами родины. Руководит ими не эгоизм, не погоня за личным счастьем, а идеал общественного благополучия.

Русская литература рано вступила на путь реализма.

Великий русский поэт в борьбе за реализм опередил многих талантливых писателей Запада.

Перед передовыми русскими писателями стояла важная задача - пробудить интерес и сочувствие читателей к народу, раскрыть его подлинное лицо, «влюбить» читателей в «мужика». Это стремление мы видим и в «Путешествиях» Радищева, и в «Капитанской дочке», «Дубровском» Пушкина, и в «Записках охотника» Тургенева, и в творчестве Некрасова и многих других русских писателей.

Реализм русской литературы XIX в.- это в основном критический реализм. Но критически изображая действительность, русские писатели в то же время стремились воплотить свои идеалы в положительные образы.

Особенно характерен для нашей литературы тип искателя-интеллигента. Галерея таких искателей в самых разнообразных вариациях, начиная с грибоедовского Чацкого и кончая героями Чехова, проходит через всю русскую литературу XIX в.

Являясь выходцами из самых разнообразных социальных слоев (Чацкий, Гриша Добросклонов, Пьер Безухов и др.), герои эти идут различным жизненным путём, не всегда находят конкретную форму борьбы за свой идеал и часто так и не достигают его, погибнув на полпути (Рудин, Базаров, Инсаров, Андрей Болконский и др.).

Но всех их объединяет одно: напряжённые поиски жизненной правды, борьба за лучшее будущее. Некоторые из этих героев встают на путь прямой революционной борьбы (Рахметов, Гриша Добросклонов).

Не менее характерно для русского реализма высокое, чистое отношение к женщине. Положительные образы русских женщин, чувствующих смутное недовольство окружающим бытом, несмотря на блага своего привилегированного положения, вошли в золотой фонд русской классической литературы (Татьяна Ларина, Ольга Ильинская, Наташа Ласунская, Елена Стахова, Марианна, Вера Павловна и др.).

Изображая русскую жизнь, наши писатели, таким образом, вносили в литературу утверждающее начало. Но мечта писателя о более совершенном устройстве общества может раскрываться не только прямо, но и через изображение отрицательных явлений, отклоняющихся от нормы. Отсюда - критическое изображение жизни русскими писателями, обилие отрицательных типов в русской литературе, страстное обличение самых разнообразных недостатков русской действительности. Это была форма протеста против жизненных уродств, своеобразное устремление вперёд, в будущее.

Критическое отношение к действительности - «срывание всех и всяческих масок» - составляет одну из самых сильных сторон реализма русской литературы XIX в., который недаром мы называем реализмом критическим.

Об особенностях художественного метода отдельных русских писателей мы говорили в специальных главах учебника. На основе единства содержания и формы - синтеза социальной правды и красоты - русский реализм и вырос в явление мирового значения. Маркс и Энгельс недаром называли великих русских реалистов авторами «превосходных романов».

Всё сказанное не значит, что русские писатели игнорировали богатый опыт мировой литературы. На Западе уже в XVI- XVIII вв. было много замечательных художников слова: Шекспир, Сервантес, Руссо и др. А в XIX в. в Западной Европе творили Байрон, Гёте, Бальзак, Стендаль, Гюго, Диккенс, Э. Золя и др. Русские писатели внимательно следили за ростом мировой литературы и использовали её опыт.

В конечном итоге русское искусство, полное веры в торжество передовых идеалов человечества, внесло в мировую литературу свежую и живую струю. «Русская художественная литература,- писал М. И. Калинин,- много сделала для развития общечеловеческой мысли и занимает в ней почётное место. Пушкин, Толстой, Горький - это огромные художники, великие писатели мира, и вместе с тем они действительно русские писатели, отражавшие свою эпоху и черты русского народа» (М. И. Кали-н и н, Об овладении марксизмом-ленинизмом работниками искусства).

Русские писатели XIX в. дали непревзойдённые образцы критического реализма, влиявшие на ход всей мировой литературы.

Особенно сильной и плодотворной оказалась роль русской литературы в создании национальных славянских литератур и в развитии революционно-демократической мысли в славянских странах.

Огромную революционизирующую роль романа Чернышевского «Что делать?» особо отметил вождь Болгарской коммунистической партии Георгий Димитров.

Не меньшее влияние оказала русская литература и на писателей других стран мира: Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Джона Голсуорси, Томаса Манна, Теодора Драйзера и многих других.

Мировая литература признала, что русская правда в искусстве восторжествовала. Но что такое правда в искусстве?

В статье «Луч света в тёмном царстве» Добролюбов писал: «Правда есть необходимое условие, а ещё не достоинство произведения; о достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся». Вот эта широта взглядов русских писателей на исторический процесс, верность понимания революционного пути народа и живость изображения положительных, прогрессивных сторон жизни и сделали русскую литературу замечательной выразительницей не только русской жизни, но и передовых идеалов человечества. Эти особенности русской литературы и превратили её в ведущую литературу мира. Эту ведущую роль русской литературы предсказывал свыше ста лет назад В. Г. Белинский.

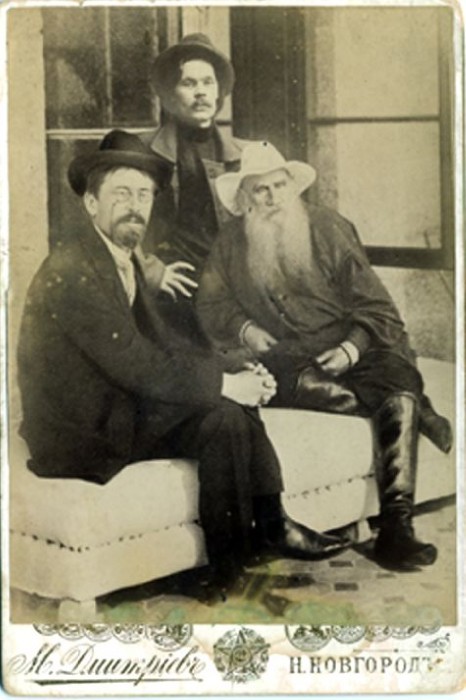

Чехов, Л. Толстой, Горький - вот три замечательные фигуры, стоящие на границе двух столетий - XIX и XX. Имена Л. Толстого и Чехова знаменуют конец русской литературы XIX в., имя Горького - начало новой, социалистической пролетарской литературы. Говорить о творчестве Горького - это значит говорить о новом этапе русской литературы - об этапе социалистического реализма..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Виссарион Григорьевич Белинский определял искусство как "мышление в образах". Искусство тождественно с наукой по содержанию, отличаясь от неё по форме. Оно не терпит отвлечённых представлений, а типизирует действительность в конкретно-чувственных образах. Но создания поэта — не копии с действительности, а как бы второй, повторённый мир, как возможность, получившая своё осуществление; художник воспроизводит её с сознанием цели, "заражает" определёнными идеями, пониманием жизненных противоречий. Из всех форм искусства высшая — это поэзия, искусство слова: здесь "форма" адекватна мысли. Роды поэзии — эпос, лирику, драму — Белинский рассматривал как различные стороны познания, с точки зрения "взаимных отношений сознающего духа — субъекта к предмету сознания — объекту. Из всех жанров Белинский выделял роман и повесть как наиболее ёмкие формы изображения сложной современности. Долгое время Белинский, вслед за Ф. Шеллингом, утверждал, что творчество бессознательно. Ему было важно подчеркнуть вечность, устойчивость искусства, независимость от конъюнктурных моментов, заказов политики "официальной народности". Философская эволюция Белинского от идеализма в духе Шеллинга, а затем Гегеля к материализму Фейербаха сказалась и в его эстетических воззрениях. От отвлечённого понимания искусства как мышления в образах он пришёл к пониманию искусства как образного воспроизведения жизни. Белинский отказался от тезиса о "бессознательности" творчества. Он подчёркивал как положительный факт, что молодые писатели натуральной школы отличаются от своего учителя Гоголя тем, что творят сознательнее его, вооружены передовыми теориями (письмо К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 года).

Вначале Белинский употреблял нерасчленённо понятия национальность и народность, сводя их сущность к верности передачи быта, нравов, жизненного колорита. Но с середины 40-х годов он начал расчленять эти понятия, всё более придавая понятию народности демократическое содержание. Народность заключалась для Белинского уже не только в правде жизни, но и в критике крепостничества. Связывая начало русской литературы с реформами Петра I, он ошибочно утверждал, что она была "пересадным" растением. Но дальнейший её путь к реализму Белинский рассматривал исторически и сделал много глубоких обобщений.

Ох уж это советское самомнение. Кроме Толстого и Достоевского за границей никого из русских писателей не знают. Да и тех на уровне - как у нас знают Шекспира.

+ и подписка

Скажу как поляк, кроме знатоков, у нас простые люди знают только Достоевского. Потому что это единственный русский автор, которого изучают в школе. А вот ваших поэтов не знают, так как никому это не нужно. В Германии в школьных программах встречается Толстой и Достоевский, во Франции, насколько я знаю, вообще никого из русских не изучают, в Италии тоже. В университетах есть курсы русской литературы, особенно в Англии, но они не так популярны. А в школах изучают только англоязычную литературу, реже авторов из Франции и Германии. Ну, зато знают ещё Булгакова. А так все. Если о Пушкине кто-то случайно мог слышать, то уже Лермонтов что-то неизвестное. Я говорю о большинстве населения.

Какой-то у вас змеиный заголовок:)