Первую мировую войну сложно назвать сюжетом, совсем уж не известным отечественному читателю. Даже далёкие от военной истории люди, как правило, слышали о Брусиловском прорыве, стараниями беллетристов известна история обороны Моонзунда. Однако остаётся почти неизвестной история действий русских войск на турецком фронте. Между тем по драматизму и накалу страстей события в дебрях Азии не уступят битвам титанов в Польше и Галиции.

На юге сам характер войны разительно отличался от того, что привыкли видеть ветераны позиционных схваток в Европе. Характер местности — дикие пустоши, горы и пустыни — не позволял использовать огромные армии, сражающиеся в плотных боевых порядках. Война неизбежно становилась манёвренной, даже местами — полупартизанской. Удача приходила к самым решительным и дерзким командирам и солдатам.

В 1914 и 1915 годах русские добились в Азии серьёзных успехов. Турецкие армии пятились в глубину страны, неся тяжёлые потери. Однако Германия не забывала союзника и старалась вовлечь в войну на своей стороне новые страны на востоке. Германские агенты старались склонить к союзу Персию и Афганистан. Программу-максимум им не удалось реализовать, но взбаламутить Иран получилось. Страна начала сползать к анархии, на её территории действовали мятежные банды подстрекаемых германцами муджахидов, отряды враждебных тогда России курдов и турецкие войска.

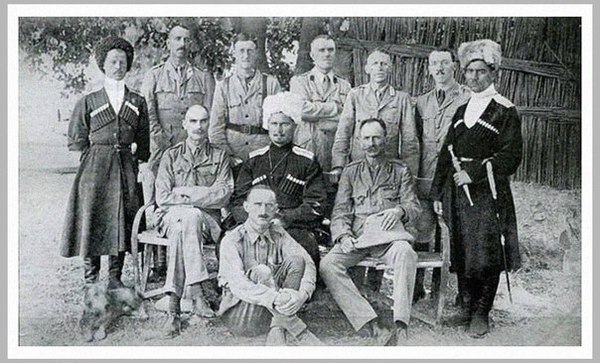

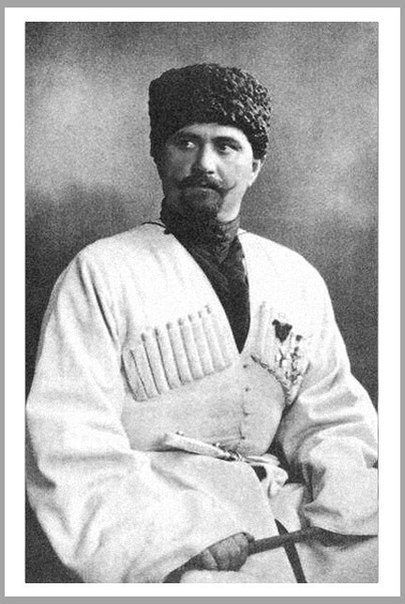

Русские выделили специальный корпус под командой генерала Николая Баратова, чтобы прикрыть персидское направление. Характерно, что Баратов имел всего три батальона пехоты, зато располагал 39 казачьими сотнями. Эти силы воевали на совершенно отдельном театре боевых действий, мало связанном не то что с западными фронтами, но даже с теми краями, где действовал Кавказский фронт. Баратов не просто сопротивлялся туркам, но сам напирал на них, разогнал часть мятежных толп и вступил в Месопотамию.

Одновременно в Междуречье вели свою войну британские войска. Ранней весной 1916 года британское правительство обратилось к русским с просьбой о помощи: англичане терпели неудачи в районе Багдада и нуждались в поддержке. Для отвлечения турецких сил был выделен крупный отряд, а для непосредственной связи с союзниками высылалась сотня казаков — в рейд глубоко по враждебной территории Ирака. Встретиться с союзниками предполагалось у Али-Гарби, если считать от Керманшаха, где начинался рейд, — 300 километров по неведомым краям, населённым воинственными кочевниками.

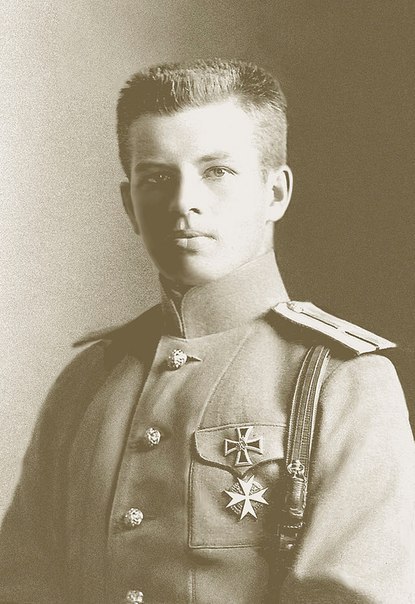

Рейд на берега Тигра возглавил подъесаул Василий Данилович Гамалий, командовавший сотней 1-го Уманского полка. Этот тридцатилетний офицер отменного здоровья и выдающихся лидерских качеств уже успел хорошо зарекомендовать себя, и теперь Баратов выбрал его для уникального задания — войти в контакт с британскими войсками в Ираке. Рейд носил в первую очередь разведывательный характер: от Гамалия ожидали сведений о положении дел в бурлящей Месопотамии. Пройти предстояло через дикие края, включая пользующуюся мрачной славой пустыню Гилян.

В пасть к дьяволу отправился небольшой отряд: сотник Гамалий, хорунжий Перекотий, прапорщики Гордей Денисенко и Александр Луговский, сотник Ахмет-Хан в качестве переводчика и 107 рядовых казаков на 125 лошадях. 27 апреля 1916 года отряд Гамалия выступил.

Операция началась спокойно, даже рутинно. Казаки продвигались через горы при помощи проводника-кочевника из местного народа луров. Рутину похода разнообразили только короткие перестрелки с местными разбойниками. Однако вскоре у Гамалия возникли подозрения по поводу честности бородатой Ариадны: тот сначала долго не мог вывести отряд к воде, а потом и вовсе попытался сбежать.

На допросе с пристрастием провожатый показал, что повторить подвиг Сусанина ему приказали. Тогда проводнику дали денег и пообещали, что за выход на правильную дорогу дадут ещё, а в случае повторения попыток завести в глушь — повесят. Такое сочетание кнута и пряника оказалось убедительным: долгое время отряд не плутал.

Сотня вышла к перевалу Чехардоль, за которым начиналась Турция. Войск противника пока не встретили, но сам перевал крутой, перейти его можно было только поодиночке, козьими тропами, держа коней в поводу. Со склонов сыпались камни — подарки от местных негостеприимных кочевников. Им отвечали редкой стрельбой и упорно лезли вниз.

Вскоре возникли проблемы более серьёзные. В районе города Зорбатии, где ожидали встретить англичан, тех не оказалось. Между тем на выходе к Зорбатии инструкции заканчивались, далее предстояло действовать по обстановке. В самом городке ничего хорошего ожидать не приходилось. От местных жителей выяснили, что там — турки.

Среди местных жителей появление казаков в этих краях произвело изрядную суматоху, тем более опасную, что князёк этих мест располагал двумя тысячами вооружённых всадников. Прорыв силой казался сомнительной идеей и в любом случае стоил бы большой крови, а дружелюбия местные не обнаруживали. Хмурый пейзаж дополняли тучи саранчи, катившиеся по равнине. Чтобы уладить дело миром, Гамалий взял переводчика и поехал к вождю луров на переговоры.

Что сразу не понравилось Гамалию, так это английские винтовки у мужчин на кочевье: это были трофеи и Гамалию предстояло быть очень убедительным, чтобы вместе с ли-энфилдами арсенал номадов не пополнился мосинами. Пройдя через кочевье, двое переговорщиков под внимательными взглядами подошли к шатру вождя. Тот не принял казаков, но указал место для стоянки.

Казачий сотник осмотрел указанный для бивака пункт и быстро заподозрил коварство: в месте, указанном для ночёвки, была река, но спуск был неудобный, и главное — в случае угрозы казаки не смогли бы ни быстро покинуть стоянку, ни отбиться. Сотник вежливо отказал, найдя место для ночлега самостоятельно.

Вождь артачился, не желая давать фураж и отказываясь пропустить казаков, но сотник убедил его, что на подходе значительные силы русских, которые всегда готовы помочь своим друзьям-лурам. Благо Гамалий на этот случай имел письмо от Баратова, а секретарь князька был агент Антанты. Договорившись с вождём, сотник повёл вперёд своё маленькое войско — под вечер, чтобы забрать как можно больше тёмного времени, когда жар не так палит. Выступили внезапно: командир казаков не собирался дать лурам шанс перехватить себя в какой-нибудь теснине. Впереди простирались ущелье и пустыня — без воды и дорог.

Прорыв через пустыню к Али-Гарби стал крайне тяжёлым. Солнце палило немилосердно, люди и лошади валились от тепловых ударов. Те, кто держался на ногах, видели миражи, стремились к ним — и возвращались, когда морок рассеивался. Проводники опять сбились с пути и дрожали от страха. Гамалий обещал им страшные кары, но те и сами были напуганы и сбиты с толку.

Спасение неожиданно пришло в лице арабского кочевья. Получив золото, арабы быстро сделались дружественными, упавших в обморок казаков смогли отнести в тень, воды получили люди, а главное — лошади: животным всё труднее удавалось выдерживать жажду и перенапряжение. Здесь же казаки узнали обнадёживающую новость: на ломаном фарси кочевники сообщили, что англичане уже недалеко.

6 мая сотня обнаружила вооружённых людей. Разведка показала, что это англичане: казаки подобрались к союзникам незамеченными! Впрочем, тревожные мысли о том, что было бы, окажись на месте русских турки, отступили перед радостью встречи. Союзники щедро кормили — главное, поили! — добравшихся казаков и их коней, к походному меню быстро добавился виски. Жара несколько отступила: пустыня осталась за спиной и рядом плескался широкий Тигр.

Впрочем, Гамалий проделал триста вёрст по диким пустошам не для того, чтобы пробовать скотч. На следующее утро трое русских офицеров переплыли на лодке реку и отправились на совещание с союзниками. Сообщив основные сведения о положении русских войск, Гамалий поехал на пароходе дальше, в Басру.

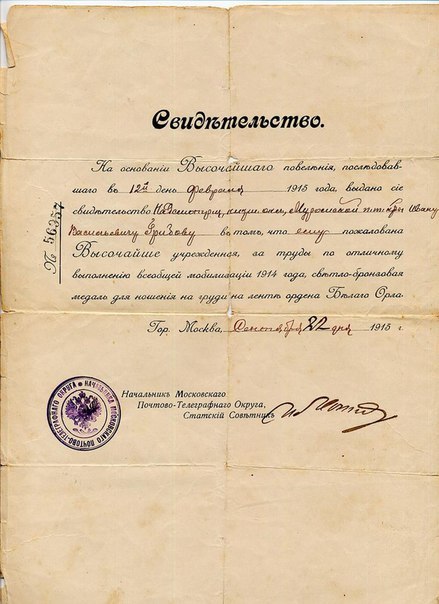

Для англичан оперативная связь с русскими была ценным делом: из-за особенностей местности и погоды они не могли послать к русским аэроплан, а теперь получили возможность координировать действия, пользуясь сведениями из первых рук. Вдобавок, что не менее важно, русские и англичане имели схему дорог между английскими позициями у Али-Гарби и русскими — у Керманшаха. Англичане отметили успех Военными крестами для русских.

Однако теперь предстояло проделать тот же путь обратно. Казаки триумфально прошли сквозь горы и пустыню, но с этого дня турки точно знали, где их ждать по возвращении. Ущелье, пройдённое вначале, Гамалий решил обойти, чтобы не давать туркам шансов поймать себя на прежнем маршруте. К тому же, жители этих краев оказывались падки на золото и сообщали о разъездах неприятеля впереди, так что казаки могли просто обходить турецкие отряды.

Турецкие заставы казаки благополучно миновали и оставалось решить проблемы со старыми знакомыми — кочевниками. Начались обстрелы, засады. По степям, пустыням и горам неслись слухи, что русские войска отступают. Это было правдой в общем и целом, но молва раздувала масштаб отхода, и дружелюбия к казакам у племён резко убавилось. У перехваченного кочевника узнали, что князёк, с которым получилось договориться в начале экспедиции, теперь предложил племенам делать с казаками "что угодно", отговариваясь непослушанием правительству.

Однако казаки уже отработали технологию умиротворения племён. Впереди шёл взвод, ведший разведку и наблюдение. Обнаружив кочевье, казаки немедленно окружали его. Затем Гамалий в сопровождении вооружённых казаков вызывал вождя на переговоры и просил продать фураж и провиант, причём платил сразу же золотом. Блеск золота в сочетании с блеском винтовок производил неизгладимое впечатление: нападения случались крайне редко и никогда не были организованными, ханы предпочитали брать деньги, а не выяснять на собственной шкуре, хорошо ли казаки стреляют. Тем более Гамалий предпочитал удерживать вождей до следующего кочевья.

Для успешного возвращения к своим казакам следовало преодолеть долину Осман-Абад, лежавшую уже недалеко. Проблема в том, что незадолго до марша через этот район люди Гамалия перехватили вестового с инструкцией, где долина Осман-Абад указывалась как отличное место для засады. Для обеспечения лояльности племён Гамалий вызвал нескольких ханов и задержал у себя. Приём не слишком джентльменский, но эффективный: ханы под караулом казаков гарантировали спокойствие от любых глупостей. Последний перевал казаки заняли внезапным рывком, ущелье преодолели не по тропе, а по хребту — без проводников. Рискованно, но гораздо менее рискованно, чем идти по дну ущелья, ожидая на склонах разбойников с винтовками.

1 июня сотня вернулась в Хорум-Абад, а оттуда вышла на Керманшах. Василий Гамалий блестяще выполнил опасное и деликатное задание, не потеряв ни одного казака погибшим. Восемь человек, включая самого сотника, получили ранения и травмы, пало 19 лошадей — но все люди остались живы, а разведка в сложнейших условиях прошла успешно.

1-я сотня 1-го Уманского полка получила Георгиевские кресты в полном составе. Позднее эти казаки ещё раз проявили свои выдающиеся качества: фронт мировой войны они покинули только в 1918 году, едва ли не позже всех частей старой русской армии. Первые в наступлении, казаки Гамалия оказались последними при отходе. Гамалий эмигрировал в 1920 году и умер стариком, своей смертью в 1956 году в Нью-Джерси.

В одиссее сотни Гамалия на первый взгляд не хватает адреналина. Казалось бы, мало перестрелок, ни одного погибшего. Но в этом-то и есть высшее искусство казачьего командира. Если бы казаки хотя бы однажды дали слабину, их несомненно ожидала бы гибель. Поддержанные турками, кочевники Луристана просто задавили бы горстку казаков массой людей, после чего смело могли претендовать на награду от оттоманов. Однако ни одного шанса застать сотню врасплох они не имели.

Каждый раз на ключевых высотах оказывались люди в черкесках и папахах, а любые надежды заманить бойцов Гамалия в ловушку заканчивались, даже не начавшись: внезапное появление в ночи окружающих кочёвку казаков — и предельно вежливые переговоры под прицелом мосинок. Гамалий проявил себя не только отличным тактиком, но и психологом и дипломатом: ханы один за другим получали предложения, от которых невозможно отказаться, что и позволило казакам с блеском и почти без крови провернуть одну из самых примечательных операций в истории старой русской кавалерии на закате её славы, зайдя так далеко, как никогда прежде не удавалось зайти нашим войскам.

Е. Норин