asnya911

Несовпадение. 7 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)

По коридору, ссутулившись, будто изнуренный длительной болезнью, переставлял негнущиеся ноги Лешка Сысуев − рентгентехник. В распахнутом халате лоснилось загорелое тело. Из кармана торчали отвертка и красные ручки пассатижей.

Он остановился, подождал, пока Дима подойдет поближе: не раскроет рта, если человек от него дальше, чем на шаг. Не сговариваясь, отошли к лестничной площадке покурить. Лешка шаркал. Разношенные туфли, черные и остроносые, специально без шнурков, спадали при ходьбе, не позволяя высоко задрать ногу.

На площадке белел диван, а в углу на табуретке высилась кадка с пальмой.

Они курили, улыбались, поглядывая друг на друга. С Лешкой можно простоять так: не произнести ни звука и уйти с ощущением, что поговорили по душам. Какая-то разжиженность мозгов. Ни одной путной мысли. Просто приятно видеть небритое лицо, усики под острым с горбинкой носом, глаза, приятно видеть стены, улыбаться, знать, что кто-то стоит рядом − не обязательно друг, но и не враг, просто человек. И тоже смотрит на мир такими же глазами, как и ты. Так по вечерам мальчишки собираются на улице, возле трубчатых перил, ограждающих тротуар от дороги; кто сидит на этой ограде, кто прислонился; ничего не говорят, курят, провожают взглядами проходящих девушек. Иногда произносят что-то нечленораздельное. Сигналы присутствия: «Я здесь». − «И я здесь».

Сонность и расслабленность − всего лишь способ беречь силы.

Место техника в больнице Лешка Сысуев считал временным. Платят не густо, но работа − не надорвешься, начальство либеральное. Настоящая жизнь − вечером, в политехническом институте, там он студент и тренер по боксу одновременно. Учится он с пятого на десятое, по два года на каждом курсе, но когда его прижимают, спортивные боссы заступаются, и его оставляют в покое.

Боксер первого разряда, Лешка прикидывался в больнице почти паралитиком. Дима, когда прошлой осенью приехал в Плёсс, поверил, что это так, пока однажды, проходя по улице, не увидел его в компании ребят. Это был совсем другой человек, великолепно одетый, отутюженный, осанистый, оживленный, подобранный. Дима нарочно вернулся и прошел еще раз мимо. Лешка поднял руку: мол, не сомневайся, это я.

Он знал, что Диме известно его второе обличье, не сутулое, не расслабленное, не шаркающее. Поэтому оба улыбались друг Другу.

Лешка пососал сигаретку, вдавил окурок в грунт пальмы.

− Ты бы меня отпустил, старик, − попросил он.

− Имей совесть, ты мне нужен.

− У меня сессия, пять экзаменов. Надоел мне этот институт до смерти. Не работаешь по-настоящему, не учишься по-настоящему. Все нервы вымотало.

− Так плюнь.

− Жизнь не разрешает. Человек человеку друг, но нужен поплавок.

Он покорно зашагал впереди Димы к кабинету.

В распахнутое окно слышался говор и шаги прохожих; когда по дороге шла тяжелая машина, все тут вибрировало. Лешка Сысуев курил и рассеянно смотрел по сторонам.

− Посмотри, хорошо? − спросил Дима.

− Хорошо,− сказал Лешка, не глядя.

− Я серьезно.

− Так я без очков не вижу.

К затее Димы он относился без энтузиазма. Механический завод в принципе согласился изготовить томограф, но потребовал чертежи, оформленные по всем правилам. Выручить мог только Лешка, а он увиливал. Среди многих приспособлений для сложных рентгенограмм в Кевде Дима спроектировал и томографическую приставку. Получал снимок срезов на разных глубинах. Воспалительный очаг, туберкулему или опухоль можно не только зафиксировать, но и определить их локализацию. Ломов просил ничего не менять в кабинете, но еще до ухода его в отпуск у Димы был с ним разговор о томографе, и Виктор Борисович согласился, что вообще неплохо бы его иметь, хотя это «лишние хлопоты».

Серчать он не будет, если, вернувшись, застанет в своем кабинете некое усовершенствование. Томограф прост в обращении, хлопот с ним не так уж много. Пусть старик порадуется. Придет, войдет в кабинет, увидит томограф, повесит голову и будет о чем-то долго размышлять.

Ничто не доставляет такого удовольствия, как радость людей, которых любишь. Увидеть, как вспыхнут глаза от удовольствия, − ради этого стоит постараться.

− У меня есть предложение, − сказал Леша.

− Рац?

− Да, рац. Пойдем попьем газировки. Тут на углу всегда холодная.

Дима рассердился:

− Чего придуриваешься?

− Мне нетрудно, старик. Я привык, что меня эксплуатируют. Не пищу. Но денег не дадут. В смете нет такой статьи, на изобретательство.

− Это не твоя забота.

− Отлично, старик, ты объясняешь доходчиво. Дней через десять получишь листы.

− Нельзя ли поскорей?

− За скорость платят даже на железной дороге.

− Мы же не для себя стараемся.

− А, старик, не делай людям хорошо, коль тебя не просят. А то жди неприятностей.

− Ты о чем?

− О том.

Дима нагнулся к эскизам. Значит, и Лешка уже знает. А он заметил это только сегодня, на третий день. Ощущение неладности его мучило, мучило, а только сегодня утром озарило. Скопцова не присылает на рентген больных. Он обмяк в темноте. Страх, совершенно незнакомый, парализовал его.

Ужас ненужности − это состояние, похожее на агонию, он ощущал не более минуты и успел ясно представить себе, что это.

Он хотел было побежать к Скопцовой, накричать, потребовать объяснений, но у него хватило соображения, что в таком состоянии все его крики, угрозы будут звучать как мольба о пощаде. Никогда не забудет он этих мгновений ненужности. Она просто мерзавка.

− Что говорят?

− Всякое.

Красивая, неглупая вроде бы, а мерзавка. Больных пришлет − никуда не денется. Но что делает! Демонстративно не доверяет. Ведь так легко жить. Слишком даже легко: если дела не клеятся, свалить вину на кого-нибудь. Очень даже важно иметь, на кого свалить вину. Тогда все ясно: неладно, потому что игрек нехорош, упрям, все путает. Не надо утруждать себя анализом действительных связей, интимных и тонких. Раз есть виноватый, действовать надо против него. Сколько энергии расходуется на то, чтобы устранить или уничтожить виноватого! А что толку? Разве действительность изменится от того, что выколют глаза зрячему! Это, собственно, уже не дело. Только видимость дела. Что в таком подходе общего с наукой? С истинным познанием жизни? Ничего. Глупость. Дебильность. Как же быть? Бежать жаловаться? Но это мерзко. Мерзко!

Он поймал себя на том, что распаляется.

Он одернул себя. Брось, нехорошо. Забудь. Вместо того чтобы думать о деле, о больном, ты ищешь, как уязвить Скопцову. Нехорошо. Чуть что, так лезешь в драку. Какой-то центр склочного возбуждения. Юлька тысячу раз, предупреждала: «Не вступай в спор со свиньями. Чтобы стать им понятным, тебе придется хрюкать». Будем делать томограф.

− Ну и чихать!

Леша что-то заметил, насторожился и вдруг прямо из сидячего положения кинулся в дверь. Минуты через две просунул голову.

− Старик, − поманил он пальцем.

Дима поднялся и вышел в коридор.

− Вот понаблюдай, − сказал Лешка.

Отсюда хорошо была видна сестринская комната. Там перед зеркалом сестра примеривала пушистую шапку − кто-то купил ее в обеденный перерыв и притащил в больницу. Обок, судача, идет или не идет, суетилась еще сестра.

Весть о шапке разнеслась по отделению бесшумно и быстро, как по телеграфу; стали появляться сестры в белых косынках, направлялись в одно место, как заговорщицы; каждая примеривала шапку; возбуждение усиливалось, слышались громкие восклицания.

В дальнем конце коридора показалась начмед Рытова. Полная, грузная, она двигалась неторопливо, стараясь угадать, откуда шум.

− Сейчас она им клизмы поставит, − обрадовался Лешка. Он предвкушал удовольствие.

Рытова еще посреди коридора определила, что визги несутся из сестринской комнаты, а когда подошла к дверям и заглянула, строгость на ее лице сменилась любопытством.

Ее тут же окружили; через минуту она примеряла шапку, и все толкались вокруг нее, ахали, всплескивали руками, поправляли на ней шапку, говорили, наверно, приятное. Даже отсюда было видно, как порозовело от удовольствия ее рыхлое лицо.

− Баба остается бабой, − произнес разочарованно Лешка.

Дима собрался было вернуться к себе в кабинет, но увидел Оброчнева.

− Илья, минуту.

Лешка двинулся навстречу старшему ординатору своей шаркающей походкой, едва волоча ноги, руки отвисли, как плети, и вдруг перед самым лицом Оброчнева взлетела, кувыркаясь, черная туфля. Оброчнев отшатнулся.

− Дурак! Ненормальный! − заорал он.

Лешка растягивал губы в усмешке, держа пойманную туфлю в руке. Надел ее и зашаркал дальше.

− Илья, − начал решительно Дима. − Я просил вас подготовить попика.

− Антонина Ивановна считает нужным воздержаться от рентгеноскопии желудка.

− Вы вообще перестали присылать ко мне своих больных.

− Чего же вы хотите? Если становишься у кого на пути, будь готов, что тебя могут и пихнуть мал-мала.

− Я стою у вас на пути?!

− Запомните, Дима, что я вам скажу: Антонина Ивановна хочет быть святой. А вы ставите под сомнение ее святость.

− Не святость, а диагноз.

− Для нее это одно и то же. Зачем это вам? Я сам никогда не ставлю под сомнение мудрость вышестоящих товарищей и вам не советую. Вышестоящий товарищ всегда прав − я болен этой истиной с детства.

− Полечиться надо, Илья.

− Поздно. Я хроник. А хроники, как вам известно, неизлечимы.

Что за человек! Треплется или говорит серьезно? Никогда не поймешь.

− Илья, вы же врач!

Он поморщился, точно услышал неприятное, поскреб ногтем шею, простонал, досадуя, что его слова никак не доходят.

− Милый Дима, у меня к вам один вопрос.

− Что за вопрос?

− Чисто каверзный вопрос. Отвечайте, куда ведет вот эта лестница − вверх или вниз? Время − полминуты.

Господи, какие только глупости не приходят человеку в голову! Вверх или вниз... Чепуховый вопрос, а сразу не ответишь.

− То есть это зависит от того, куда вы сами движетесь: если вверх, то вверх, если вниз, то вниз.

− Не юлите: если-если. Отвечайте прямо: вверх или вниз?

− Я вам говорю: это зависит...

− Время. Вы повторились − значит, сдаетесь. А это всего лишь лестница... Хорошо, попика я вам приготовлю на завтра. Он мне очень не нравится, − заключил он совершенно неожиданно.

− Ценю ваше мужество.

− Ладно. Мое мужество оценят потомки. А вот он сам, легок на помине, «иже еси».

Отец Александр вышел из палаты, придерживая на груди куртку. Завидя Диму, слабо улыбнулся в бороду и направился к нему.

− Рад вам, доктор.

− И я вам.

Лиловые овалы глазниц занимали пол-лица между бородой и высоким выпуклым лбом, в их лиловатости было какое-то выстраданное спокойствие. Дима не знал, чем так нравится этому человеку, но после того разговора в кабинете отец Александр часто высматривал его в коридоре, останавливал сказать несколько слов и глядел на него так вот влюбленно.

− Душно в палате, − пожаловался он. − Запах меня мучает. Вот тут и узнаешь, как пахнет плоть человеческая.

− Не фимиам, а? − пророкотал Оброчнев.

− Не фимиам, − согласился тот с улыбкой. − Скоро ль вы меня, доктор, выпустите? Истомился я тут в одиночестве.

− Все в руках божьих, − закатил глаза Оброчнев. − А что вас, батюшка, никто не навещает? Вы тут уже месяц загораете, а ни одна собака не заглянула.

Отец Александр, сконфуженный, опустил глаза долу.

− Работы много у людей, − сказал он. − Да и у нас самих тоже. С утра до ночи покоя не знаешь. У священников день ненормированный: кого похоронить, кого крестить. Все на ногах.

− Так и платят вам небось прилично.

− Я получаю скромно. Пятьсот рублей.

− В месяц?

− В месяц.

− Вот так скромники! Да я за такие деньги тоже рясу напялю, буду кадилом размахивать. А еще богомольные старушки подношения в узелках волокут. Жить можно! За такие деньги можно в бога верить!

Отец Александр вспыхнул, щеки его порозовели.

− Я верю истинно, доктор.

− Я не про вас. Одну минуту. Простите...

Оброчнев кинулся кого-то догонять, а Дима предложил его подопечному пойти посидеть в рентгенкабинете − там свежо и прохладно.

− Есть среди нас, пастырей, и такие, кто от больших денег забыли свой сан и назначение, есть и такие, не отрицаю, − говорил отец Александр, входя в кабинет. Реплика Оброчнева, видимо, задела его за живое. − Так я их не одобряю.

Как и в прошлый раз, он занял место сбоку стола, куда обычно сажали пациентов.

Кабинет хорошо проветрился, отец Александр задышал на всю грудь, успокаивался; взгляд его скользнул по аппаратуре, смущавшей, очевидно, его мысли.

Дима закурил, отошел к вентиляционному коробу, пускал дым в решетку и ждал с чуть насмешливым любопытством, что скажет собеседник.

− Считаете ли вы, доктор, что человек − феномен сугубо физический?

− Что значит «физический феномен»?

− Мы видим этот предмет. − Отец Александр приподнял пресс-папье. − А когда постучим, слышим звук. − Он несколько раз постучал согнутым пальцем по крышке. − Робот тоже видит и слышит. А проявление ли это высшей субстанции?

Знания свои отец Александр черпал из популярных изданий, газет и журналов, и в науке был явно не силен. Роботы − творения человека − его изумляли, и мысль его, видимо, заклинилась на них.

− Высшая субстанция − это что? Душа? − спросил Дима.

− Душа.

− Робот − пока идиот. Бездушный.

Дима растолковал эту мысль. Делая паузы, чтобы затянуться и выдохнуть дым в вытяжной короб, он говорил о механизмах психической деятельности, о том, что науке они пока не вполне ясны, но когда разберутся, моделирование эмоций, возможно, станет реальностью.

− Значит, конец приходит человеку?

− Не человеку, а религиозному мышлению.

Отец Александр как-то сразу сник.

− Может быть, я запутался, доктор, − признался он устало. − Может, и запутался. Лежу часами на больничной койке и думаю. Думаю. Найдет на меня, то говорю себе: «Хорошо. Нет бога», − и сразу тьма обступает меня. В дне прошедшем тьма, в дне текущем − тьма, в дне грядущем тьма. Отрекшись от веры, как мне жить? Где силы достать − разобраться во всем, в жизни этой путаной? Кто вдохновит пророческим словом? Нет пророков, − огорченно вздохнул он.

− Зато последователей много.

− Это и плохо. Пророки страдают, последователи устраиваются.

Дима улыбнулся: уж не считает ли себя отец Александр новоявленным пророком? Получая пятьсот рублей в месяц.

− Вы ведь еще молоды, Александр Иванович, − сказал он.

− Какая ж это молодость − полвека?

И отец Александр надолго замолчал.

Щелкнула дверь, палатная сестра просунула голову.

− Дмитрий Михайлович, попик у вас?.. Ах, вот вы где! Батюшка, так нельзя, − закричала она, входя и ничуть не смутившись. − В постель! Быстренько марш.

Отец Александр поднялся, потерял пророческую осанку.

− Неудобно мне, доктор, просить вас о том, отрывать от святого дела, да заглянули бы разок в палату. А то душа тоскует... А будет ли робот тосковать по другому роботу, как человек по человеку?

Сестра хмыкнула и увела его.

Последующие после примирения с Лилей дни Дима жил с горячей головой и все меньше понимал, что с ним происходит. На любовь это не было похоже. С Юлькой его вечно куда-то мчало, кружило легко, весело, радостно, а сейчас его будто давило тяжелое заболевание. О Лиле он думал постоянно, а когда хотел сосредоточиться и понять, что это за мысли, они пропадали, и он мучился, пытаясь воспроизвести их, но ничего не получалось. Когда бороться с желанием видеть Лилю становилось невмоготу, он брал снимок, отправлялся в поликлинику, где она вела прием, якобы затем, чтобы обсудить больного, присланного ею на рентген, но глаза их, встретившись, застывали, начинали свой особый разговор, и на лице ее появлялась эта растерянная полувопросительная улыбка: откроет ему сокровенное и беззащитное, а вдруг он опять, как тогда на крыльце, грубо растопчет его? И он уходил от нее еще более подавленным.

На Пушечную он собирался идти раз двадцать, запасался вполне, казалось бы, убедительными поводами: Горшкову, к примеру, перевели в хирургию, а ему хочется узнать у Бабаяна, как она там. «Это проще сделать по телефону», − возражал он себе и не ходил.

А тут еще Скопцова нагоняла на него тоску.

В этом невеселом состоянии он оказался после работы на «бродвее», остановился у автомата попить газировки, не успел поднести стакан к губам, как увидел Лилю. Она шла по краю тротуара возле бордюра, где асфальт не был так размягчен зноем, и почти волокла за собой на длинном ремешке капроновую сумку, большую, черную, с позолоченными молниями. В движениях ее чувствовалась усталость − работа на участке, видно, сильно ее изматывала.

Серый «жигуленок» катился чуть позади нее, впритирку к тротуару, открытая его дверца, как крыло, скребла бордюр, и парень в желтом батнике, высунувшись, издавал

призывные звуки, переходя с крика на свист.

− Эй, си, сиу, эй!

Лиля, по всему было видно, не слышала призывов из машины. Дима, обрадовавшись и не допив воды, бросился ее догонять, но в это время она глянула через плечо назад, парень тотчас же еще шире открыл дверцу и пригласил:

− Садись.

Лиля остановилась, «жигуленок» тоже. Парень улыбался − у него были толстые чувственные губы. Лиля, глядя на него сверху вниз, заулыбалась в ответ − встретила, должно быть, школьного товарища.

Дима хотел было идти восвояси, раздосадованный тем, что его опередили, но заметил, что Лиля почему-то недоумевает от этой встречи, и остался в нескольких шагах от нее.

− Может быть, ты назовешься? − сказала она парню. − Я что-то тебя не помню.

− Садись − вспомнишь.

Она нагнулась, чтобы сесть в машину, но передумала.

− Я все-таки тебя не помню.

− Садись − познакомимся.

− Ах, вот оно что! И куда поедем?

− В «Дубки», куда ж еще?

Дима знал этот загородный ресторанчик.

− И что потом?

− Вина выпьем.

− А потом?

− Как захочешь.

Глаза этого пижона нехорошо блестели, а ухмылка была жалкой: не уверен был − клюнуло или нет.

Лиля отступила на шаг.

− А тебе твой папа не говорил, что ты недоносок?

− Что?!

− Это я тебе как врач говорю.

− Сиу, эй! Где тут милиция? Оскорбляют!

− Шут гороховый.

Лиля повернулась, быстро пошла в обратную сторону и налетела на Диму.

− Как это вам нравится?! Прямо для этого подонка меня мама родила!

«Она родила тебя для меня», − подумал Дима и при этой мысли, возникшей сама собой, сразу повеселел. А Лиля была разъярена.

− Проводите меня, − сказала она. − Шагу нельзя ступить, чтобы тебя не приняли за проститутку.

Домой ни ему, ни ей не хотелось, они отсидели сеанс в кино, а когда вышли, был уже поздний вечер. Улица, пустынная, насколько хватал глаз, сужалась впереди. Неоновые фонари на высоких столбах, косо нацеленные в небо, то гасли, то вспыхивали.

Из ближнего переулка вынырнула парочка, закачалась в обнимку впереди. Белели скрещенные на спинах руки. Женщина пела слабеньким, но высоким голосом:

Он ушел, ушел мой сероглазенький,

В ночку лунную тоскую у окна.

В слабеньком ее голосе дрожала радость, что все у нее не так, как в песне, все наоборот, хорошо, она не тоскует у окна, а ее сероглазенький рядом, прижимает к себе, любит и не бросит.

Они исчезли в потемках бульвара, и Дима с Лилей тоже пошли по тесному ущелью между тополями, наполненному горячим дыханием, прерывистым шепотом, смешками, жаром тел, льнущих друг к другу.

Впереди, расталкивая темноту, возник красавец тополь. Яркий фонарь высвечивал его крону до самой глуби, каждую веточку и каждый лист, пространство между ними.

Дима легонько коснулся плеча Лили − первый раз коснулся ее, будто оказал ей «замри». Она остановилась и, запрокинув голову, смотрела туда же, куда и он, в зачарованный среди листвы мир.

Сердце его работало сильно и гулко. Отныне, поверил он, с Лилей ему будет легко, самые простые вещи преобразятся, обретут красоту, как этот великолепный тополь, сказочно измененный светом фонаря.

Он снова коснулся ее плеча − «расколдовал». И Лиля сказала:

− Хм. Еще бы гномиков туда.

Покинув бульвар, они долго бродили по улицам, к дому на Пушечной добрались уже за полночь и целовались на крыльце.

На другой день к вечеру Дима примчался к Бабаянам, распаленный желанием видеть Лилю, ощутить ее близость, но его ждало разочарование: Лиля собиралась из дому − отец уломал ее подежурить ночь на «скорой», самую трудную ночь, с субботы на воскресенье, и в спешке она что-то дописывала за столиком у окна.

Летом у Бабаянов окна держали открытыми с утра до ночи, в комнатах от близкой реки было прохладно и сыро, как на улице.

− Подождите, я сейчас кончу, − сказала Лиля, а он не мог усидеть на месте, вставал, расхаживал по комнате. Лилю он видел со спины: плечи и руки обтянуты плотно черным свитером, а меж черными локонами − нежные выпуклости шейных позвонков; трикотаж при глубоком вдохе растягивался на боках, и тогда сквозь тонкую вязку просвечивала белая ткань лифчика.

Он подошел, обнял ее и, пригнувшись, дышал ей в шею. Она счастливо втянула голову в плечи и рассмеялась.

− Дима, вы мне мешаете.

Он не отходил. Тогда она поднялась, подвела к шезлонгу, усадила, дала книжку в руки.

− Садитесь и не двигайтесь.

Она вернулась за стол, несколько минут была еще занята, а когда заклеивала конверт, скосила глаза в сторону Димы, точно поощряла подойти.

На конверте, который она отложила, был ереванский адрес. Кровь бросилась Диме в лицо, но в недрах его мозга мелькнула мысль, что Лиля разделывается со своим прошлым. Глаза ее были смело открыты ему, потом взгляд их смягчился, стал блуждать по его лицу, изучая каждую черточку в отдельности, будто по ним хотела понять, есть ли в Диме серьезность, можно ли ему доверить себя, подлинна ли его любовь.

− Не знаю, что бы я ради вас сделал, − сказал он.

Она тут же свела все на шутку:

− В таких случаях совершают подвиг.

− Я серьезно.

− Дима, вы меня смущаете, − сказала она, поднялась, отстранила его, схватила свою сумку, стала рыться в ней, чтобы успокоиться. Тысячу раз видел он женские сумки, а сейчас белая палочка помады, носовой платок, записная книжка, гребешок среди оборок и складок серого шелка − все волновало, имело особое значение и смысл.

Лиля извлекла из сумки пузырек с духами, отвинтила пробку, коснулась ею висков, потом опрокинула пузырек на палец, потрясла им, подошла к Диме, провела надушенным пальцем по его бровям, тут же отошла, а он все стоял, подавшись вперед, ожидая продолжения. Лилю его покорность рассмешила.

− Вы славный, Дима, − сказала она. − Вы себе и не представляете, какой вы славный.

Теряя голову, он двинулся к ней.

− Дима, не зверейте. Мне на дежурство. Идите на улицу.

Он сообразил, что трогать ее сейчас, удерживать действительно нельзя, − чертово дежурство! Ринулся в дверь и на крыльце, дожидаясь ее, курил и остывал.

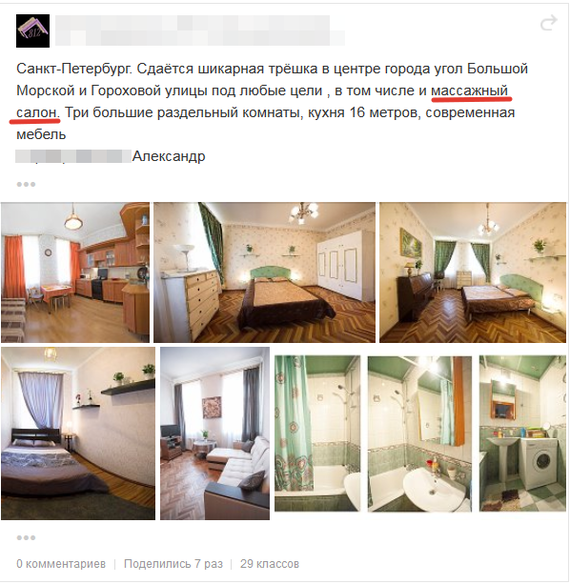

Массажный салон или...

Случайно увидела вот это объявление. И смутило вот это "под любые цели, в том числе и массажный салон". Это так то, про что я подумала, замаскировали? А то я что-то не представляю как делать массаж на двуспальной кровати без массажного стола. Ну и вообще как-то странно звучит.

UPD: это я не с позиции осуждения, каждый зарабатывает как может и хочет. Просто интересно стало - правильно ли я поняла или нет.

Несовпадение. 6 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)

Ветвистый тополь заслонял окно, и сквозь мягкий фильтр очков кабинет начмеда Рытовой казался еще сумрачней. Дима уселся в кресло ждать − Татьяна Осиповна была занята, разглядывала за столом ленту ЭКГ, принесенную Лилей. Лента скользила между пальцами, крупными и рыхлыми, а на лице, тоже крупном и рыхлом, с едва проступающим румянцем на белых щеках, ничего не отражалось, зато в позе и манере, с какой перебирала ленту, сквозило легкое пренебрежение к тому, чем вынуждена заниматься. Рытова вообще не очень доверяла технике: рентгену, электрокардиографу, лабораторным анализам. Он заметил это за ней давно, знал, что консерватизм ее не от возраста, а от склада ума: ее опыт − а он был у нее огромен − преломился в ее сознании не четкими формулировками, не выводами, не описаниями из учебника, а, как у художника, живыми деталями, запахом, цветом, теплом или холодом, замутненностью или чистотой зрачков, вялыми или суетливыми движениями. И чутье у нее было художническое. Для нее, как для врачей прошлых веков, медицина была скорее искусством, чем наукой, но все же она понимала важность всякого рода аппаратов и приборов.

Незадолго до Диминого прихода Лиля, видно, изложила свои соображения и теперь, волнуясь, стояла, ждала суда − верно или неверно то, что она думает.

Сидя в кресле и наблюдая за обеими женщинами, Дима понемногу успокаивался. Нервничал он с утра. Его мучил страх, что за год без серьезной работы все перезабыл. Рытова скатывала ленту кардиограммы в ролик, кивала одобрительно головой.

− Я смотрю, тебя не зря учили, − сказала она.

Лиля, ждавшая похвалы, навалилась грудью на спинку стула, расплылась в улыбке.

− Я и сама не дурочка.

Рытова подняла к ней лицо, и в ее маленьких глазах засветилась насмешливая гордость мастера за любимого ученика.

− Избытком скромности ты не страдаешь. Надо было тебя сразу окунуть в серьезное дело, взять в стационар, − сказала она. − Зря уступила. Летние отпуска, участки оголены − я это знаю не хуже других... Теперь до осени. Осенью возьму тебя к себе, в свое отделение. Грандесса пусть пошумит, а специалиста я из тебя сделаю.

Рытова, помимо того что была начмедом, вела еще и второе терапевтическое. Это обстоятельство ставило их как бы на одну доску. Скопцова тонко пользовалась этим, сохраняла автономию и независимость. Рытова признавала это равенство: «Ученого учить − только портить».

Дима перевел взгляд с ее доброго рыхлого лица на Лилино, молодое, гладкое, без морщин. Дружба хороших людей всегда доставляла ему радость. Раньше он думал, что такой человеческой спайки, как в Кевде, нигде больше нет. Он не анализировал ее природы, но так уж получилось, что новички быстро усваивали принцип основоположников: все хорошее тут и все плохое на их совести. Желание показать себя не давало коснеть, гаснуть интересу к науке. Их сообщения в Москве, в Центральном институте усовершенствования и на зональных конференциях создали молву в медицинских кругах, что в Кевде собрались умные и думающие ребята. То, что Дима испытывал, думая о своих друзьях, он мог бы назвать благодарностью к судьбе. Замечая подобные отношения между другими, он всегда радовался. Что-то похожее − это трудно назвать просто выручкой − существует между бывшими фронтовиками. Однажды у Бабаяна случилась серьезная неприятность − Рытова встала на защиту, спасла. Наверное, она тоже благодарна судьбе за свою принадлежность к фронтовому братству.

Дима чувствовал в ней близкого по духу человека, а она относилась к нему неровно, то благоволила, то замыкалась, хотя с ее друзьями, Бабаяном и Ломовым, у него установилась самая тесная дружба. Когда случалось оставаться с ней наедине, разговор никогда не выходил за деловые рамки. Диме порой казалось, что женским чутьем она угадывает его глубоко затаенное преклонение перед Скопцовой и не прощает ему этого. Но с другими, как сейчас с Лилей, она может быть в его присутствии откровенной и не стесняться своих чувств.

Он решил, что разговор у них закончен, можно вставить слово, спросить, придет ли она на бронхографию Горшковой. Его вопрос сразу погасил что-то в лице Рытовой.

− Приду. Горшкова меня очень беспокоит. Нехорошая она какая-то. Боюсь, как бы не пришлось нам переправить ее в хирургию, к ее отцу. − Она кивнула на Лилю.

− Давайте сначала посмотрим.

− Я приду.

Ему хотелось посидеть тут еще чуть, но разговор был исчерпан, и его присутствие могло показаться навязчивым. Он поднялся и вышел.

Однажды, в первые недели работы, Лиле приснился кошмар, будто едет в санитарной «черепашке», внутри все демонтировано, нет ни кресел, ни салазок, одни только глухие стенки, пол да верх.

Даже на перегородке, отделявшей кабину водителя, занавески задернуты.

Лиля сдвинула занавеску и ужаснулась: за рулем никого не было. Баранка обмотана синей изоляционной лентой, а перед ней − пустота. Впереди на дороге возник столб с указателем: «Non nocere», и машина неслась прямо на него...

Лиля проснулась в страхе, с бьющимся сердцем, провалялась до утра, знала, что все это чепуха, вата, но перебирала в памяти все назначения за день, переживала, что прописала одной пациентке реопирин, а можно было обойтись чем-нибудь полегче.

Несколько дней она ходила под впечатлением этого сна. Помнился живо ужас, когда отвела занавеску и увидела в кабине неподвижную баранку, а перед ней − никого.

Она рассказала про сон Рытовой, изложила его как интересный клинический случай.

− Это к перемене жизни,− объяснила Рытова серьезно.

− К хорошему или худому?

− Не знаю. Наверное, замуж выйдешь.

В хлопотах о Кузиной тревога незаметно исчезла. Хотя получилось не так, как должно быть в жизни, то есть не по закону и справедливости, а по блату, она страшно рада, что все устроилось. От этой быстрой победы, пусть не она одержала ее, Лиля чуть выросла в собственных глазах. Оброчнев со скрипом, но уступил: «Ради красивой женщины чего не сделаешь!» Он засел за телефон в ординаторской, связался с каким-то важным человеком, подпустил чуть патетики в голос, рассказывая о мытарствах Кузиной, а через десять минут, закончив разговор любезностью, сказал Лиле: «Пусть твоя Кузина идет и оформляется».

Лиля была довольна, что женщина получит работу, и тем, что утерла нос директору завода. Нажали, так нашел куда поставить. Сразу бы так. А то выпендривался: найди ей место.

Выйдя от начмеда, она остановилась на крыльце. Воздух, небо, зелень − прелесть!

Под тополем в углу двора стоял Дима. Тополь, гладкоствольный и могучий, вырывался из теснины между больничным корпусом и поликлиникой. Весной его листья раскрываются, как сморщенные кулачки новорожденного, а сейчас, тускло-алюминиевые с изнанки, заслоняли окно начмеда; «ходячие» и навестившие их родственники собрались в тень: посидеть, покурить, поболтать без помех. Дима курил особняком и заметно нервничал.

Лиля спрыгнула со ступенек и направилась к нему. Вот и случай помириться. Зла на него не держит. После размолвки она грызла себя: обидела его, в сущности, ни за что ни про что.

− Послушайте, Дима, почему вы к нам не показываетесь? Папа меня совсем съел: я-де вас отвадила. Это правда? Неужели я такая страшная? − она чуть кокетничала. − Уж не обиделись вы на меня? Интересно − за что?

− Я не умею обижаться.

− Ну конечно! Это вы-то? Вообще, обижаться − глупое занятие. Давайте дружить просто. Некоторые вещи вам не понять, некоторые − мне, и не будем о них говорить. Идет? Знакомых у меня − раз-два и обчелся, а дружбой с вами отец дорожит.

− Мне он тоже нравится.

− Так мы вас ждем.

Лиля, веселая, пошла через двор. Еще недавно примирение казалась ей невозможным, а состоялось оно легко и в одну минуту.

Когда Лиля скрылась в дверях поликлиники, Дима вдруг понял, что свернул под тополь, курил и маячил у всех на глазах, как дурак, только ради этого: еще раз увидеть ее, объясниться с ней, покончить с глупым, угнетавшим его недоразумением.

Потом он сидел в кабинете, испытывая удивительную легкость на душе.

Тамара отсиживалась в лаборатории. После нелепого воскресного визита она один раз попыталась вызвать его на объяснение: «А я тебя ждала вечером, да, так и не дождавшись, спать легла». Она чувствовала себя обиженной, насторожилась, и приветливая улыбка исчезла с ее лица...

В мирном настроении Дима пробыл недолго.

Хлопнула дверь. Простучали по полу энергично каблуки. Знакомая походка. Вот уж с кем он хотел бы избежать сегодня встречи!

− А у вас свежо и прохладно. Вы неплохо устроились, я смотрю. В палатах духота, мухи. С мухами беда. Как ни борись, больные открывают окна.

Скопцова была настроена дружелюбно, а он, слушая ее, думал тоже незлобиво: только не надо портить мне настроение, а то все будет валиться из рук, измучаю себя и Горшкову.

− Дмитрий Михайлович, я сейчас встретила рентгенолога Папшеву. Иду из райздрава, а она − на базар. Вы с ней знакомы?

− Знаком.

Он видел Папшеву однажды на обществе рентгенологов. Делала сообщение о холецистографии. Показывала добротные снимки. Он тогда еще подумал: «Толковая баба».

− Она шла на базар купить кое-что, и мы с ней разговорились. Я поступила, может быть, неосторожно и рассказала ей о попике, с языка сорвалось. Вы знаете Папшеву, какая она любопытная! Вынь да положь ей снимки. Вы не возражаете?

Он даже не поднял головы. До чего смешная уловка! Но сказал миролюбиво:

− Встретите еще, скажите, пусть приходит и смотрит.

− Вот и отлично. Она здесь, у меня в ординаторской.

− Нельзя ли в другой день? Мне сейчас...

− Дмитрий Михайлович, неужели вы думаете, что у Папшевой столько свободного времени, чтобы приходить сюда по нескольку раз?

− Но ведь она шла на базар!

Рассердившись, он поднял голову и встретил взгляд в упор.

− Так мы сейчас придем, − сказала она тоном, не допускавшим более возражений, и поднялась.

Все-таки испортила настроение. Чтоб ей пропасть! Бабья манера давить: случайно встретила, случайно обмолвилась. Индюшечья хитрость. Да пошла она к черту с этим попиком. Пусть лечит как знает!

Он включил негатоскоп, достал снимок, сунул его край под резиновые ролики. Вот они, эти овалы справа, воздух в полости плевры, уровни жидкости... Если не знать, что была пункция, можно подумать о чем угодно. Тени есть тени.

Сказала она Папшевой о пункции?

Щелкнула дверь. Пришли. Папшева, женщина высокая и вообще крупных размеров. ступала тяжело. На фоне ее тяжелого топанья легко цокали каблуки Скопцовой. Гостья поздоровалась, остановилась у стола, вытянула шею, будто к чему-то принюхивалась. Дима погасил сигарету, разогнал рукой дым и уступил стул: с его места удобней видеть снимок на негатоскопе. Она села и поставила у ног большую хозяйственную сумку. Скопцова без сомнения проинформировала приятельницу во всех подробностях, но сейчас, будто на официальном консилиуме, хотя в этом не было никакой нужды, сделала сообщение о болезни попика. Папшева нагнулась к негатоскопу и после паузы заговорила о фридлендеровской пневмонии.

Она стала излагать свои соображения, и Дима еще раз убедился, что она толковый рентгенолог с натренированным зрением, и, как всегда, имея дело с компетентным человеком, говорил уважительно, возражал без горячности, отмечал тонкости, которые могли быть поняты только ею. Она слушала и кивала головой.

− А это что? А это что такое? − перебивала его Скопцова.

− Да подождите же! − Он удивился собственной резкости. Еще больше удивилась Скопцова и замолчала.

− Давайте немного почитаем,− разрядила обстановку Папшева. Нагнулась к своей сумке и достала толстый том «Рентгенодиагностики легочных заболеваний».

Ага! Так она шла на базар? И они встретились случайно? И этот том оказался в сумке тоже случайно и как нельзя более кстати? И даже закладка на нужном месте. Смешны, право, эти предосторожности. Истина любит открытый разговор.

Дима слушал краем уха, что читала Папшева. Сосуществующих теорий в медицине полно, каждый берет то, что его больше устраивает. Удивительно другое: вот их три человека; снимок один, и тени одни, а каждый видит их и толкует по-своему. Так наука ли это? Может быть, это все липа, его диагнозы, все, что он считает знаниями, весь его опыт, его умение читать тени? Папшева ведь толковый рентгенолог, что же дает ей основание говорить о фридлендеровской пневмонии? Не желание ведь угодить Скопцовой? Может быть, предвзятость? Когда тебе нагудят, когда настроят, увидишь именно то, что хотят.

Она закончила чтение.

Все было бы так,− возразил он как можно спокойней.− Но этот снимок сделали сразу после пункции. Возник пневмоторакс.

− При чем тут пункция? − выкрикнула Скопцова.

− Вы делали пункцию? − Для Папшевой это было полной неожиданностью. Нагнулась к сумке, спрятала книгу, выпрямилась, поднесла руку с браслетом к глазам.

− У меня есть немного времени, давайте посмотрим больного.

Платон мне друг, но истина дороже. Сегодня до Скопцовой, наверное, дойдет смысл этой поговорки.

− Сейчас приведу вам попика,− сказала она, раздосадованная, и вышла.

Папшева положила руку на стол, барабанила по нему пальцами − злилась, что приятельница так ее подвела, умолчав про пункцию.

− Снимите куртку, батюшка, − говорила Скопцова почтительно.− Вот так. А теперь прошу вас сюда. Вот так.

Она провела его за экран и сама заняла место за спиной Папшевой, рядом с Димой.

На вспыхнувшем экране в центре грудной клетки − плотная тень крестика. Правая сторона снова затемнена выпотом в плевру. На этот раз затемненность меньше, очистилась почти наполовину. Средостение смещено влево− верный признак плеврита. При абсцессе в легком средостение не сместилось бы. Папшева это видит сама. Нет смысла ей подсказывать.

− Очень хорошо! − обрадовалась Скопцова, показывая на очистившуюся от выпота часть. − Теперь пойдет быстро! Вот видите! − кивнула она торжествующе Диме. − Все хорошо.

− Это ничего не говорит.

− Просто вы упрямый человек.

Ах, ей нужно, чтобы и он думал так, как думает она. До чего странно работает человеческая психика! Отчего принимают желаемое за действительность? Сама-то себя Скопцова давно убедила, что пункции вроде бы и не было, а он упрямится. Беспокоило ее, что есть человек, который знает и помнит. Что же, если он тоже переменит мнение, забудет, тогда и неприятный факт исчезнет? Инфантильность мышления. Наверно, родители, чтобы утешить, учили ее, маленькую, бить в отместку стул или дверной косяк, о который она ушиблась. Но ведь это смешно − обижаться так по-младенчески на неприятности.

Папшева отключила аппарат, и Скопцова помогла священнику выбраться из-за экрана.

Поддерживая под локоть, передала его Эмме Ивановне, и та увела его в палату.

− Я все-таки склоняюсь к фридлендеровской пневмонии, − сказала Папшева. − У меня был идентичный случай. Диагностировала гнойный плеврит, потом оказалось − фридлендеровская пневмония. Очень похожий случай.

На своей версии − про абсцесс в брюшной полости − Дима не настаивал, но видел на снимке детали, которые не говорили за фридлендеровскую пневмонию. Что же касается «идентичного случая», то заметил, что «раз на раз не приходится»...

− Дмитрий Михайлович, вы разговариваете в непозволительном тоне, − обиделась Скопцова. − Я должна вам объяснить…

− Иногда и непогрешимым бывает полезно не объяснять, а слушать.

− Я не хочу с вами ссориться, но вы меня принуждаете.

− Научный спор − не ссора.

− Не заблуждайтесь, не советую.

Она вдруг растянула губы в злой улыбке, и на щеках возникло множество тонких концентрических морщинок.

Опять все кончилось глупо − с выяснения истины перешли на выяснение отношений. А ему делать бронхографию.

Эмма Ивановна лила ему на руки спирт из керамической чашки. Дима тщательно мыл их и проверял пока что глазами, все ли на месте. Зонд, фарфоровая ступка. Эмма Ивановна рядом. Анестезия Горшковой сделана... Горшкова сидит на кушетке в халатике. Руки положила на сомкнутых коленях. Какая покорность! Почему у больных, у слабых так силен этот рефлекс покорности? Чуть ли не все инстинктивно занимают такую позу.

Тамара готовит кассеты с пленкой. Уж она-то знает, что предстоит, какой темп.

А Рытова придет или не придет? Или раздумала? Тоже боится облучиться! За все время ни один терапевт тут не смотрел с ним своего больного.

Дима выпрямился, держал руки на весу, пока спирт испарится.

Эмма Ивановна подала фарфоровую ступку с пестиком. Взвесь должна быть идеальной: достаточно плотной и достаточно текучей, чтобы за несколько секунд покрыть стенки всех бронхов.

− Плесните спирту в ступку... Тэк. Теперь − спички.

Эмма Ивановна шарила руками по столу. Чего она возится? Почему так долго?

− Посмотрите у меня в кармане.

Она сунула руку в карман его халата, шарила там, и он ощущал толчки ее кулака в живот; потом достала спичечный коробок, чиркнула спичкой и понесла к ступке. Синее пламя рванулось вверх, когда она проносила спичку возле Диминой руки, и охватило руку до локтя. Какую-то долю секунды он с любопытством наблюдал, как горит его рука, охваченная голубым чехлом огня. Торопливо ударил по горящей руке другой, но она тоже оделась в чехол голубого пламени.

Вскрикнула Горшкова. Тамара бросилась к нему, сорвала на бегу полотенце с крючка, через мгновение она уже держала его туго замотанные руки.

− Дурак, забыл, что у меня руки в спирту,−оправдывался он виновато.− Не убрал...

− Ой, как я испугалась,− сказала Тамара, смотав полотенце с его рук. Чтобы Дима поверил, прижала его ладонь к своей груди, и он ощутил под нею сильные толчки сердца.− Ой, надо же! Это все через Грандессу. Она кого хошь из себя выведет. Ты про нее забудь сейчас, успокойся.

Сама она забыла про обиду, неожиданная забота восстановила ее права на Диму.

А он не успел даже обжечься. Не успел испугаться, испугал женщин. Хватит! Хватит! К черту! Анестезия не вечна. В его распоряжении будет всего полторы-две минуты. Ровно столько, сколько человек может выдержать удушье. Все зависит от слаженности движений его собственных, Эммы Ивановны, Тамары, Горшковой. Только бы она не закашляла. Мучительно задыхаться. Но ей придется пройти через это. Он должен успеть сделать два снимка − фронтальный и боковой. На ТУРе это было бы намного проще и быстрей. А тут повозишься... Он растирал взвесь в ступке, поглядывая на Горшкову. Трудно ей будет. Но надо, чтобы знала, что когда начнет душить, так и должно быть. Ну и все... Где же Рытова? Будет она смотреть или нет?

− Тамара!

Тамара бросилась вон из кабинета: поняла по крику, что нужно. Все будет хорошо.

Он показал на ступку со смесью Эмме Ивановне.

− Размешивайте.

Сел против Горшковой.

− Как настроение?

− Ничего, доктор.

− Сегодня вам будет тяжело. Все время помните: вы не должны кашлять. Закашляете, все испортите... И я не узнаю, что у вас. Вы не должны кашлять. И не бойтесь. Слушайте меня, делайте все, что я буду говорить.

− Постараюсь, доктор.

Он поднялся, пошел в угол кабинета надеть свинцовый фартук. Эмма Ивановна помогла ему, застегнула сзади ремешки. После этого направилась из кабинета.

Дима недоуменно смотрел ей в спину. Куда она? Кто же будет помогать ему?

− Эмма Ивановна! − крикнул он сердито.

Она остановилась и выжидающе повернула к нему лицо.

− Останьтесь. Будете подавать мне чашку н держать зонд.

− Я не буду облучаться.

Этого еще не хватало! Она же видит, в каком он состоянии! Не бежать же сейчас за сестрой. Она не обязана облучаться! Ну и что? Она же видит!

− Эмма Ивановна!

Он не кричал − просил, упрекал и стыдил одним именем ее.

− Я это делаю ради вас, Дмитрий Михайлович,− уступила она и направилась за фартуком.

Щелкнула дверь. Это Тамара привела Рытову. Наконец-то. Дима мельком взглянул на ее полную фигуру. Круглое лицо в тусклом свете стало еще более рыхлым − тени лежали в ямках, складках, морщинах.

− Наденьте фартук,− сказал Дима.

Рытова сделала пренебрежительный жест рукой.

− Наденьте, наденьте...

Рытова успокаивала Горшкову, провела ладонью по лбу, откинула волосы. Горшкова улыбнулась, обрадовалась, что рядом будет ее врач. Дима и сам почувствовал себя уверенней. Хорошо, что пришла. Чудесная женщина. Глаз у нее острый, и поможет в случае чего. Хорошо, если Горшкова человек, а вдруг закатит истерику?

− Ну, давайте.

Горшкова скинула с себя халат, рубашку, осталась в одних черных штанишках. Взобралась на стол и легла, вытянув руки вдоль боков. Дима вскарабкался на табурет, уперся коленом в край стола, осмотрелся в последний раз − всё готово, все на месте: Тамара за пультом, Эмма Ивановна с чашкой и зондом по ту сторону. С ней рядом Рытова. Без фартука. Бог с ней. Некогда уговаривать.

Он двинул экран, прицеливая его.

− Чуть передвиньтесь вверх,− попросил он Горшкову, но она даже не шевельнулась.

Начинается! Руки у него стерильны, и пока зонд не введен, пускать их в ход нельзя.

Помогла начмед. Щуплая Горшкова оказалась неожиданно тяжелой, притом, решив отдаться полностью на чужую волю, она рас-слабила тело. Рытова с трудом протащила ее несколько сантиметров. Заминка, к счастью, недолгая...

Он выключил рабочее освещение. Защелкали переключатели, вспыхнул экран.

Ритмично двигались ребра, и скобочка у предсердия на месте. Чертова скобочка!

Он показал на нее Рытовой. Та пригнулась, кивнула головой.

− Зонд!

Эмма Ивановна подала резиновую трубочку, тонкую и гибкую. Теперь угадать сразу в трахею. Не дай бог, начнет сопротивляться:

− Откройте рот и лежите не двигаясь.

Она открыла рот, он сразу попал зондом в трахею и облегченно вздохнул: лиха беда начало. И руки теперь снова мои.

− Помните − не кашлять!

Щелканье переключателей. Господи, спаси и помилуй! Поехали.

И сразу же на экране невидимый мультипликатор быстро-быстро стал набрасывать черные сучья безлистого дерева − это контрастная жидкость рисовала бронхиальное дерево. Он с волнением следил за этим удивительным, рождающимся на глазах рисунком. Стенки бронхов обволакивались быстро и полностью. А где же эта скобочка? Вот здесь где-то прыгала возле самого предсердия. Вот, вот. Что такое? Что та-ко-е?

Он стер со лба выступившую испарину. В бронхе выпирал внутрь бугорок, контрастное вещество обтекало его.

− Снимок! Снимок! Быстрее снимок!

Загремела кассета.

− Не дышать!

Вспышка. Одна, другая. Как молнии. Два снимка есть. Еще боковой.

Горшкова уже задыхалась. Только бы не закашляла. Потерпи, не умрешь, не умрешь. Молодчина. Ах, молодчина! Золото, а не человек. Еще секунду, одну секунду!

Он начал перевертывать ее на бок; мышцы напряглись под рукой − сейчас закашляет.

− Не кашлять!

Но его дикий крик был уже ни к чему. Горшкова метнула руку ко рту, зажимая его, тело билось в конвульсивном кашле. Легкие выталкивали из себя чужеродное. Эмма Ивановна подала полотенце. Горшкова плевала в таз и вытирала тубы полотенцем. Даже мучаясь от кашля, виновато вскидывала глаза на Диму. Рытова концом бинта вытирала ей лоб, откидывала волосы.

«Идиот, дал ей закашлять!» − ругал себя Дима. Он был еще разгорячен: не успел всего, что наметил. Хоть расшибись, а без приспособлений, что он разработал для себя в Кевде, ускоренные режимы просвечивания на этом старье не применишь. При сложных просвечиваниях важен темп, скорость больной меньше облучается, и почти исключена возможность ляпа.

Выигрыш − в долях секунды, но именно этих долей ему сейчас не хватило.

Когда первый приступ кашля стих, Эмма Ивановна, помогла Горшковой перебраться на кушетку, там мягче и удобней. Горшкова лежала на боку, измученная, свесив голову к тазу, прижимала полотенце ко рту. Рытова погладила ей висок.

Дима опустился на табурет: весь взмок от пота. Два дня готовился к бронхографии, а вымотало за секунды, он выпотрошен, тяжело дышит. Точно перекидал тонну угля. А Горшкова − молодчина. Не зря он сжимал себя в кулак − засек все-таки эту опухоль.

− А вы дотошный,− похвалила его Татьяна Осиповна.

Рука ее машинально гладила висок Горшковой, но взгляд был устремлен куда-то в темноту; он видел, что она озабочена, да своих мыслей не высказывает. Странно, он не в обиде. Никто на нее не обижается. Она выслушивает чужие мнения и поступает по-своему, если считает нужным, не обламывая при этом других, не доказывая их глупость или несостоятельность. Она не нуждается в таком способе утверждения своего «я».

− Позовите, когда проявите снимок, − сказала она и ушла. Она придет, посмотрит снимок, выслушает объяснение Димы, да так и не скажет, прав он или нет. Это она решит про себя и для себя. Без него. Ни сама, ни с помощью варягов не станет опровергать его. Она решает − для нее это самое важное.

Про бронхографию все же сказала одобрительно. Да, это был тонкий поиск. И удачный.

«А ты не совсем дурак», − похвалил и он себя и растянул губы в довольной улыбке.

Несовпадение. 5 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)

На кушетке лежал человек, голый по пояс, мастер из радиоателье. Оброчнев, сидя на краешке кушетки, пальпировал больного: крепкие и короткие пальцы то мяли вялый живот, то въезжали в подреберье.

− Тут болит?

Мастер покачал головой.

− А тут?

Вот уже несколько лет у него время от времени открывалось кровотечение из толстой кишки. Амбулаторная карточка распухла от вкладышей, анализов, заключений. Зимой он месяц пролежал в московской онкологической клинике. И никакого улучшения. Но и хуже не становилось. Ходить по врачам ему надоело. Привела его жена, невысокая, бесцветная, в крепдешиновом платье, − таких уже давно не носят. Стояла у дверей и неприязненно поглядывала на Лилю.

Лиля второй и последний день принимала больных вместе с Оброчневым. Он вводил ее в курс дела. Предполагалось, что прием будет вести она одна, а Оброчнев − направлять и подсказывать, если что не так. На деле же прием вел он, а ее участие было чисто символическим. Правда, сестра вызывала сразу двух больных, но почти каждый раз повторялась одна и та же сцена.

− Я записывался к доктору Оброчневу.

− Это тоже доктор.

− Я подожду.

Второй день такое унижение. Это ей нарочно так устроили: пусть Лиля сразу поймет, что одного звания врача еще недостаточно.

Все норовят попасть к Оброчневу. Еще бы! У него авторитет опытного терапевта. Но придет время − подождите! − и за мной побегаете, умолять станете, чтобы вас доктор Бабаян посмотрела.

− Много крови? − спросил Оброчнев.

− Бывает до полстакана. Особливо...

Оброчнев поднял руку, давая понять, что больше говорить не нужно, качал головой, будто услышал именно то, что хотел услышать, и напряженно обдумывает.

− Вы всем, доктор, делаете легче, − проговорила жена − а ему легче нету.

Оброчнев пересел к столу, вытер руки намоченным в хлорамине полотенцем. Переходя от кушетки к столу, он заметно отклонился, чтобы не задеть Лилино колено. Вел он себя корректно и дружелюбно, и по тому, как старается не коснуться ее даже случайно, Лиля поняла, что не забыл движения ее плеча на пляже, когда сбросила его руку.

− Любопытный случай, − сказал он. − Эта штука тянется у него несколько лет, а отчего − неизвестно. Поезжайте в Москву,− обернулся он к женщине.

− Так мы уже ездили! − она зло сверкнула глазами: боялась все время, что от нее хотят избавиться. − Где столько денег взять? Одного его не пустишь. Мне самой с ним ехать, вдвоем-то, а это сколько денег?! Где ж я их возьму. Я и так в долгах, как в репьях. Нет, вы уж тут лечите.

Оброчнев нагнулся к амбулаторной карточке, бурчал, делая запись.

− Лечите, лечите... Хорошо, − повернулся он к мастеру. − Будем лечить здесь. Положу вас к себе. Попробуем новое лекарство.

Женщина у дверей даже выпрямилась, обрадовалась, что не надо в Москву.

Мастер надел рубашку, привел себя в порядок, взял у Оброчнева направление.

− О каком лекарстве вы говорили? − заинтересовалась Лиля, когда они вышли.

− Секретное оружие, солнышко, − сказал громко Оброчнев. − Надежда. Хороший терапевт − наполовину шаман. Чем мы можем ему помочь? Шаманить, изгонять злого духа.

Сестра впустила сразу двоих: юркого мужчину лет тридцати и пышную холеную старуху. Мужчина забежал вперед, бормотал что-то про свою жену, которая «лежит с сердцем», про какого-то доктора Якимовича...

Лиля слыхала, что у Оброчнева есть частная клиентура − пятерка за визит, − и теперь этот человек ссылкой на какого-то доктора Якимовича заверял, что его можно не опасаться. Неужели это делается так открыто и просто?

Оброчнев из-под век косо взглянул на нее.

− Я не бог, − проворчал он. − Хорошо, я посмотрю. Заезжайте за мной к трем.

Осчастливленный, мужчина выскочил из кабинета.

Пережив минутную неловкость. Оброчнев вмиг преобразился, широко заулыбался розоволицей старухе.

− Коптишь еще небо, старая. Ну, иди сюда поближе, я тебя разгляжу.

− Здравствуй, милый, здравствуй, − говорила, усаживаясь, она. – Я к тебе в последний раз: или помирать, или спасаться. С утра мне давление разгон дает. Соседка снарядила меня к тебе: беги к Демидычу, а то помрешь. Я и помчалась. А то помру?

Между ними, очевидно, давно установилась эта манера говорить, но улыбка старухи была беспокойной, взгляд ловил выражение лица Оброчнева − старалась по нему угадать, как вести себя.

− Куда торопишься? − спросил он.

− И то верно, − улыбалась старуха, решив, что раз Оброчнев так благодушно настроен, то и ей жаловаться нечего. − Еще належишься. Старик мой помер, шестой год лежит, письмеца не шлет.

Пока она говорила, Оброчнев придвинул тонометр, наложил черный манжет на рыхлое плечо, мял оранжевую грушу, приложил фонендоскоп к синей вене на сгибе руки и слушал, следя глазами за ртутным столбиком прибора.

− Ты лучше о себе подумай, старая, − сказал он, пряча в карман фонендоскоп. − Давление у тебя двести сорок на сто пятнадцать. Ну, признавайся, отчего?

− А кто ж его знает!

− Может, мясца попробовала?

− Да я мяса сколь уж не ем!

− Что другое съела? Соленого. Или выпила?

− Что ты! Господи спаси!

Она повела глазами в сторону, потом вниз, положила руки на колени и сидела чинно с видом человека, на которого возводят напраслину.

Лиля смотрела на нее с удивлением: какая веселая и холеная. Если бы не показания тонометра, трудно поверить, что при катастрофически высоком давлении можно себя так чувствовать. Старуха улыбнулась ей.

− Уж признаюсь. Кваску сварила. Так не на дрожжах, а на тесте! − поспешила она объяснить, как будто это имело существенное значение. − Всего полстакана к завтраку

выпила.

− Сказывай!

− Я ж на тесте. Не на дрожжах. Картошки поджарила и кваску полстакана – какая уж это еда!

− Ты кто? Забываешь, ты кто? Не будешь, старая, режим соблюдать, стукнет тебя в один момент − уж это я тебе обещаю.

− Ты мне уж пропиши что-нибудь.

− Вот дибазол попьешь. Еще тебе травки пропишу, травки. Сходи в аптеку. Купи боярышника и шиповника. Заваришь на кипятке, отцедишь, остудишь и будешь пить заместо твоего квасу. И никакой жареной картошки. Иди, милая.

Она поднялась, стояла в нерешительности, что-то у нее еще было на уме, да махнула рукой, ушла, так и не открывшись.

− Зачем вы подсунули ей боярышник? − спросила Лиля.

Оброчнев, пока делал запись в карточке, молчал и улыбался.

− Надо ж выручить родное аптекоуправление, − сказал он. − Лекарственных трав на складе завал, девать некуда, Антонина Ивановна распорядилась шире прописывать их. А с ней, сама понимаешь, я не спорю.

− А завтра она прикажет антитравы, вы пропишете антитравы?

Он перестал улыбаться, и, когда повернул лицо к Лиле, оно было каким-то осунувшимся, утомленным, а глаза загорелись недобрым блеском.

− Что касается меня, − начал он, нагнетая в голос металл, − то я всегда чрезвычайно осторожно отношусь к новейшим достижениям фармакопеи. Природа щедрой рукой разбросала вокруг нас свои богатства − бери и пользуйся. Что ты мне говоришь! Я верю в науку, но я в тысячу раз больше верю траве, растению. Оно совершенно! Мы пренебрегаем народной медициной, а народ− не дурак, он веками собирал травы, лечил себя сам. Собака − и та траву себе разыщет, пожует − будьте здоровы! Ей не нужен пенициллин. Солнышко, ты только выучилась, а меня уже переучили.

− Выходит, ничего уж и возразить нельзя?

− Кто тебе сказал! Возражай на здоровье. Каждый советский человек имеет право...

Ему не дали закончить.

В кабинет с воплем ворвалась высокая женщина. Как плохая актриса, пронеслась к печке, припала к ней головой, рука с большой белой сумкой отвисла вниз, а широкая спина была удивительно спокойна, и плечи не тряслись. Неуклюжая симуляция истерики.

− Посмотрите только на нее! − развел руками Оброчнев. − Выкладывай, что случилось.

Резко оборвав вопли, женщина повернулась. Помятое лицо, еще молодое, но страшно нарумяненное на щеках, черные нарисованные брови на воспаленных надбровьях, коса венцом в несколько ярусов. Совершенно холодные глаза при такой истерике − явный дебил.

− Снимите с меня инвалидность! − крикнула она и махнула рукой, точно бросила в лицо Оброчневу ей ненужное. − На кой она мне? Я работать хочу.

− Я, что ли, тебя на инвалидность посадил? Как это я ее сниму? Обращайся во ВТЭК.

− Вы мой врач. Вы меня знаете, как облупленную. Я два года на второй группе была, а теперь меня на третью перевели. Мне работать надо. У меня дочка.

− Ну и работай.

− Не нужна! Прогнал меня. Зачем я ему теперь, директору-то?

− А в завкоме ты была?

− Та-а!.. Сними ты с меня инвалидность. Дай мне справку, что я любую работу могу делать. Я здорова!

− Как я тебе, Кузина, такую справку дам? У тебя инвалидность. И кто тебе ее снимет? Думаешь, тут дураки сидят? Тебе должны дать работу по силам. Ты не у меня рев устраивай. Ты в обком союза ходила?

− Там говорят: должны устроить. А директор прогнал: не ходи ко мне больше.

− Что значит − прогнал? − Возмущение подняло Оброчнева со стула. − Что значит − должны устроить? Почему никто не поехал на завод и не стукнул кулаком перед этим выродком по столу? Какое у него право прогонять рабочего человека?!

− Ради христа, дай ты мне справку.

− Я не даю справок. Это компетенция ВТЭКа.

− Люди! Во! − она повернулась к печке и костлявым кулаком постучала по ней. − Постучишь, железо − и то гудит. А люди, как головешки: бу-бу-бу.

− С какого вы завода? − спросила Лиля.

− А ты кто такая?

− Это наш новый врач, − объяснил Оброчнев.

− Я с бетонного, доктор. Вот посмотрите, − она двинулась к Лиле, открыв на ходу сумку, запустила в нее руку. На стол посыпались справки, потрепанные и совсем новые.

Лиля перебирала их, читала, а Кузина, обрадовавшись свежему человеку, рассказывала, с чего все это у нее началось: упала с лесов, ударилась головой о бетонную плиту, вначале ей назначили инвалидность второй группы, а недавно переосвидетельствовали, перевели на третью, а как ей жить?

− Оставьте все это мне, − попросила Лиля. − Я схожу на завод, послезавтра явитесь ко мне на прием. Спросите, где принимает доктор Бабаян. Пройдете без записи.

− Да это уж как-нибудь!

Она ушла.

− Могу тебе подбросить таких дел еще бочку, − сказал Оброчнев. − А когда лечить?

− Многие заболевания лечат справедливостью, утверждал еще Гиппократ.

− Кого вспомнила! И когда это он сказал? До нашей эры?

− Люди работали и до нашей эры.

− Солнышко, v нас есть свои заповеди. И древние греки нам не указ.

− А non nocere?

− Не вреди? Этим в основном и занимаюсь. Эскулаплю чисто и непорочно, согласно заповеди Гиппократа.

− Чего вы все смеетесь?

− А так, солнышко, легче. Хочу жить счастливо.

− Никогда не понимала, как можно быть счастливой, если другие мучаются.

− Зачем же ты стала врачом? Драпай отсюда без оглядки.

− Здоровым и счастливым тоже нужны врачи.

− Солнышко, откуда у тебя в голове такая чушь? Медицина нужна больным и несчастным. Здоровые ковыряются в зубах и отрыгивают. А я честно не требую от больного здоровья. Я лечу. В рабочее время и сверх! И не делай такие удивленные глаза. Я плачу алименты, у меня молодая женя, которую люблю, и мне тоже надо что-то лопать. Я трачу свое время, свой мозг, свои силы на пятерку, а ты бросаешь в меня камень, будто совершаю преступление.

− С чего вы взяли? Что такого я вам сказала?

− Ну ладно, ладно, − заворчал он. − Не пора ли тебе на участок?

Она спохватилась: давно пора! Сияла халат и спрятала в сумку. Перед уходом ей хотелось поблагодарить Оброчнева: как-никак, а два дня прикрывал ее своей широкой грудью. Да не знала, как он поведет себя, если протянуть ему руку. Не злопамятен ли?

− Большое вам спасибо, − проговорила она и стремительно, как получалось у нее всегда после колебания, протянула руку. Он принял ее и тряс долго.

− Смотри, я теперь твой крестный, − сменил он гнев на милость. − Обращайся ко мне, если будет трудно.

− Непременно. Куда же я без вас.

Выходя, она слышала его смех, примирительный и добродушный.

Наступал вечер. Отец сидел в шезлонге перед распахнутым настежь окном и слушал шелест тополей. Руки его отдыхали на коленях. Рассказ Лили о хамском приеме, какой ей устроили на бетонном заводе, ничуть не возмутил его, а в ней до сих пор кипит злость. Директор на все ее доводы твердил одно: пусть она самолично осмотрит производство и найдет работу, куда можно поставить инвалида третьей группы, и Кузина будет оформлена приказом сегодня же. На столе на серой лапе качался вентилятор − «подхалим», вправо и влево, вправо и влево, и ветер трепал по лбу директора прядь волос. Лиля сочла это неуважением к себе: мог бы отключить вентилятор на время разговора. Такому разве что втолкуешь. Она ему пригрозила неприятностями, если не примет Кузину, и ушла.

Отец расценил ее намерение идти в обком как глупость.

− Не горячись, − сказал он. − Что значит свернуть шею директору завода? Это очень просто? Наивная ты девчонка. Войди в его положение − производство у него тяжелое, люди наперечет, а план давай.

− А что делать тем, кто выдохся?

− Им, конечно, можно посочувствовать... Тебя что волнует, скажи: манеры директора или судьба этой женщины?

− И то и другое.

− Слишком много. Директора надо прижать, и Кузину твою он устроит.

− Почему прижать? − закричала она. − Почему он сам этого не сделает?

− Это глупые вопросы. Кто тебе сам будет делать то, чего не хочет? Посмотри, как мне приходится каждый день. Москва, слава богу, согласилась на новую больницу − этого я добился, и «скорую помощь» мы разместили у себя. Но можно ли повернуть все

по-другому, если нет терапевтического корпуса? А химкомбинат даже не чешется, хотя обязан закончить строительство в этом году. Думаешь, директор там злой человек? Ничуть, мы всегда здороваемся за руку. Но без нажима ничего не сделает.

− Я этого не понимаю.

− Что ты не понимаешь? Какая ему охота возиться с больницей? Вот и старается нырнуть под любую зацепку, а я каждый день ломаю голову, кого бы на него еще натравить... Обком − крайнее средство. Прибереги его. Начни с газеты − они такие вещи любят. У тебя никого там нет?

− С кем я училась, разъехались.

− Надо разузнать у Димы. Он здешний.

− Я не хочу с ним иметь дела. Попрошу Оброчнева.

− Попроси, да имей в виду, что исполнение желаний зависит от наших возможностей, наши возможности − от чужих обещаний, а обещаниям Оброчнева − грош цена.

Этот неожиданный афоризм ее рассмешил и успокоил. Отец тоже улыбнулся, устроился в шезлонге − слушать шелест тополей.

Несовпадение. 4 глава (1 половина). (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)

Со двора от водоразборной колонки бежала вода. За ворота, на тротуар и дорогу. Было воскресенье. Под стеной сарая мальчики резались в пинг-понг; у мертвого дерева мужчина перетягивал матрас, а высокая женщина красила зеленым тумбочку; в квартире на втором этаже делали ремонт, из окна то и дело хвостатым метеором летел вниз мусор, и от кучи у ворот несло мокрой известкой.

Диме казалось, что если он войдет, все во дворе бросят дела, повернутся к нему и станут разглядывать − к кому и зачем идет?

Хотя Тамара откровенно поощрила его на этот шаг, он не решился б на него, если бы не Лиля Бабаян. Ее существование провоцировало. Она и наказ Бороды сидеть на чемодане несли в себе неясную угрозу его отношениям с Тамарой, и он торопился спасти их до того, как угроза станет явной и уже будет поздно.

Приезд Лили совпал со взрывом в его памяти, с бесконечными мыслями о Юле, с острой и прояснившей его сознание болью. Борода и Лиля угрожают его покою, хотят от него чего-то сверх его сил.

Тревога пригнала его к воротам дома, он сюда спрячется, заползет, укутается лаской и теплом, как одеялом. Его подстегивает, а поди преодолей последние десять метров. Он бы повременил, если бы его не торопили. А раз торопят...

Он набрал в легкие воздуху и пошел через двор.

Только женщина, красившая тумбочку, выпрямилась, когда проходил мимо, и, держа на весу кисть, смотрела на него; от нее остро разило ацетоном; в подъезде он скинул со спины ее взгляд, как тяжелый груз. Тут же снял солнцезащитные очки, сунул их в нагрудный кармашек и поднялся на второй этаж.

Перед дверью, обитой войлоком, пытался унять сердцебиение; почти не спал ночь, горела голова. Он торопил день: поскорей бы с этим покончить, прогнать тревогу.

Постучал.

− Кто?

Это отозвалась Тамара. Значит, дома. А он боялся не застать.

При виде его Тамара вскрикнула и захлопнула дверь. Слышно было, как она мечется там, ойкает, возвращается.

− Погоди! Минуточку!

Он переступал с ноги на ногу. Всего миг, но успел заметить, что голова Тамары сплошь в бигуди. Дверь вскоре распахнулась гостеприимно, широко.

− Вот уж не думала, − сказала Тамара. На ней был пестрый домашний халатик без рукавов, голову повязала желтой косынкой, и бигуди шишками оттопыривали шелк, плотный и блестящий.

Очутившись в большой комнате, он, чтобы не смотреть на голову в шишках, разглядывал обои с кленовыми листьями, огромными и бурыми, овальный стол, стулья вверх ножками у стены, зеркальный шифоньер, зеленый диван с тремя подушками, швейную машину в простенке между высокими окнами − мебель будто распихали кое-как и куда попало, ненадолго; казалось, что сюда въехали на днях и еще не устроились.

− Извини за беспорядок. Свалился, как снег на голову.

− Ничего, ничего, − бормотал он. − Я люблю беспорядок. Там, где беспорядок, есть надежда, что будет порядок.

Шутка получилась плоской, и он замолчал, сел на поставленный посреди комнаты стул. Тамара металась по квартире из комнаты в комнату.

Он посидел несколько минут, остановил ее и усадил на стул против себя. Колени их почти касались. Глаза у нее открытые, зеленые, смотрят и в то же время не смотрят. Ему хотелось приласкать ее, но косынка шалашиком ломалась над ее бровями, и кожа на лбу и висках, сильно натянутая, поблескивала восково, как на муляже, и мысль, что пальцы его коснутся твердых шишек на голове, обжигала, как укол.

− Жарко! − произнесла Тамара.

Глаза, как у температурящей. И ему жарко. Сунуть бы голову в чан с холодной водой. Не повезло... Не повезло... Кто же знал, что так будет! Фу, как жарко... Поздно, поздно, ничего уже не спасти. Удирать надо, удирать... Только как? Позвать на речку, что ли? Не пойдет же в бигуди? А то соберется? Многие по улице разгуливают с такими шишками. Не стесняются.

− Пойдем, Тамара, искупаемся.

− Уборка у меня. До вечера хочу все... Думала, ты вечером.

Как это все странно. Вечером! Вечером... Нет, вечером упаси боже.

Рассеянный ее взгляд с трудом, но почти сосредоточился на нем. Она ничего не понимала. Он поднялся, и она пошла за ним, удивленная этим внезапным приходом и уходом.

В темном коридоре он шарил рукой по замку, не соображая, как отпирается, − где- то держала защелка. Тамара, наконец, сжалилась. Голая рука протянулась над его плечом у самого лица, сдвинула защелку.

Он выскочил, сбежал по лестнице и быстро пересек двор. У ворот постоял, переводя дух.

Теперь, когда все уже позади, он сообразил, что выбрал утро не случайно. Если бы всерьез решил связать себя с Тамарой, спасти их отношения, то пришел бы, как она ждала, к вечеру, на ночь, а он пришел утром. И нарвался на бигуди. Слава бигуди, они все изменили! Пронесло! Пронесло! Его провоцировали, принуждали, торопили, но теперь − все позади. По крайней мере, получил отсрочку.

С чувством, что спасся от чего-то нехорошего, он быстро зашагал прочь от ворот.

Лиля, нагнувшись над тазом, ополаскивала тарелку в теплой воде и вдруг поймала себя на том, что к чему-то прислушивается, чего-то ждет... Она выпрямилась, поставила тарелку на стол, где уже сверкали мокрые стаканы, тыльной стороной руки притиснула сначала левую грудь, потом правую − соски под тканью халатика были жесткие твердые, болели. Этого еще не хватало!

Они позавтракали вдвоем безмятежно, старик и она, − торопиться некуда, − и потом отец отправился в сарай пилить дрова. Растягивал это удовольствие на все лето.

Но безмятежности больше не было. Какая- то у нее телесная тоска ныло отдельно левое плечо, правое плечо, левый локоть и правый локоть, колени и щиколотки, к груди вот не притронуться − подмывало все бросить и бежать куда глаза глядят.

Гнусное состояние. Так отрицательно действует на ее психику долгий ветер. Невмоготу было, когда задувает, сидеть на лекциях или в общежитии. Лиля металась без цели по Москве, боялась прекратить движение, но успокаивалась вдруг в каком-нибудь месте, куда ее раньше не заносило...

Она вытерла руки полотенцем и пошла в комнату к открытому окну, отвернула занавес: на той стороне три кряжистых тополя даже не шевелят листьями, только махровые соцветия окутаны пухом, а побеленные комли бросают отсветы на мостовую. В серых брюках и майке отец, опираясь на пилу, разговаривает с соседом, так еще и не дошел до сарая; лоснятся круглые плечи, во лбу вмятина − след ранения. Тихо. Жарко. Нет ветра.

Лиля опустила занавес. Ее куда-то уже гнало, а никуда не хотелось. Все эти дни выходила из дому только по делу. Она присела на стул и положила руки на колени. Что с ней? Может быть, еще не обжилась дома? Чего-то недостает! Или она уже все-таки не та, не просто дочь своих родителей? Можно прикидываться, что ереванское приключение ничего не изменило, а оно изменило, и очень. Очевидно, надо было отделаться от этого сразу, рассказать отцу все, до мелочей. Свалилась, как снег на голову, брякнула с порога, что разошлась, и больше к этому разговору не возвращались. Неужели так мучает совесть? Что же оставалось делать? Задыхаться в четырех стенах? Приходит же такое в голову − разрисовать стены масляной краской. Под дуб. Тошнит при одном воспоминании. Кто ж виноват, что все пошло наперекос? Задумано было гениально: приехать в Ереван и выйти замуж. Что может быть проще? Господи боже, стоит только захотеть! Для этого не надо быть королевой красоты. Иного способа вернуться в родной город не было...

Она осматривала комнату, довоенные портреты родителей на стене, свою фотографию на письменном столе − наивной третьекурсницы. Лицо под копной темных волос еще пухлое; в широко открытых глазах − покой, рот чуть приоткрыт. На этой фотографии она себе нравилась. Наверное, потому, что никогда не бывает такой. Перед фотографией лежал потертый скальпель, годный лишь на то, чтобы резать бумагу. Ни одна вещь не подсказывала, откуда идет тревога. И сидеть в комнате одной невмоготу.

− Папа! − крикнула она.

Он, видно, не слышал. Она высунулась в окно, позвала еще раз.

Он резко повернул голову − ее крик, мгновенно смахнул благодушие с его лица; насупился, зашагал к дому, возле крыльца остановился, прислонил к столбику пилу.

Лиля слонялась по комнате, не зная, куда себя приткнуть.

− Чего это ты? − спросил он входя.

− Ну что ты бросил меня одну? Где твои рубашки? Я постираю!

− Из-за этого так визжать? Я чуть не испугался.

Он направился в спальню, открыл створку шифоньера. На пол летело − голубое, белое, розовое.

Со своего места она видела отца и его портрет на стене одновременно, сравнивала. Он, конечно, постарел: лысина, полнота; на портрете голова повернута энергично, будто отца, очень занятого, попросили взглянуть на что-то, далеко от него стоящее, и в этот момент засняли; теперь этот самоуверенный поворот исчез. Годы одарили его не только шрамом на подбородке и вмятиной во лбу, но и мягкостью взгляда, мудростью, умением не спешить, хотя он, как и прежде, всегда занят.

− Ты долго будешь в Москве? − спросила она.

− Дня три-четыре. А то и всю неделю.

− А что?

− Я все думаю: кто первый явится ко мне на прием? С чем? Что я буду с ним делать?

− Отдыхай. Начнешь работать, сообразишь, что делать.

В старости у него существует одно − работа. Давно мечтал о больничном комплексе, объединяющем хирургию, острую терапию и скорую помощь, по образцу больницы Склифосовского в Москве.

Он бросил рубашки к ее ногам, смотрел на нее испытующе, старался угадать, что с ней происходит. Она отвела взгляд, подняла голубую рубашку с пола и стала проверять пуговицы.

Отец вышел из комнаты, протопал по коридору, взял у крыльца пилу.

Не того она начала, когда приехала. Первый шаг был глуп. Этот дурацкий тон был глуп: подумаешь, сбегала замуж, мало ли что бывает.

Завтра он уедет, и она останется в пустой квартире с таким вот настроением. Как бы ей ни было тяжело, возле отца живо чувство безопасности. Но завтра он уедет. Пропадет на целую неделю...

А вдруг в это время примчится Гурген Овивян, и она даст накинуть веревочку себе на шею, как коза, и увезти назад в четыре стены, разрисованные под дуб? Ну, это уж фиг с маком! Ей надо было в первый же вечер сесть рядом с отцом, рассказать, что произошло, как ее потянуло на родину, в Армению. Ей надо было оказать: старик, вы с мамой увезли меня девочкой в глубь России, я тут выросла и получила образование. Но я не просто выросла. Со мной тут что-то произошло, и в Армении, на своей родине, я чувствую себя так, будто вернулась не туда, не совсем туда, где родилась.

Почему она выбрала там самого слабого Гургена, этого сутуловатого, черного, пропахшего табаком инженера-шахматиста? Ее знакомили со многими достойными людьми. На вечеринке − родственники не скупились − рядом с ней оказывался какой-нибудь врач, администратор или военный с таким же энергичным поворотом головы, как у отца на портрете. Каждый знал, чего добивается в жизни.

Один Гурген ничего не знал, у него не было планов, о деньгах он вообще не говорил. Он улыбался чему-то иронично и этим привлекал. Встречались они две недели каждый день после работы, ей было с ним приятно, но что-то при всей его притягательности смущало. А что − понять не могла. «Если ты не против, я скажу родителям, что мы поженимся». Этот современный стиль не акцентировать свое чувство ей нравился. Она ответила «да» на следующий день.

Потом все пошло в темпе: загс, букеты белых цветов, свадьба... Нет, Гурген не примчится в Плёсс, слишком он дисциплинирован. А приедет − пусть попробует вытащить ее отсюда: она уже сожгла за собой мосты. Он не прилетит, самое большее − пришлет письмо. Как не раскусила его сразу?! За две недели ни разу не удрал с работы, даже не отпросился. И дома пробыл всего три дня. Три дня, отпущенные по закону на свадьбу. Вошел в свое расписание.

И за ироничной улыбкой ничего сильного и таинственного не было. А что от него было ждать? Время делил строго: утро и день на работу, вечер − на шахматы, ночь − на любовь и сон. Зачем только она волокла такую жизнь целый месяц? Уже на свадьбе поняла, что не будет с ним жить. По русскому обычаю все без конца кричали: «Горько!» Гурген сдался, нагнулся поцеловать ее, но радио в это время пропикало семь раз, он отпрянул и сверил часы. Когда нагнулся еще, Лиля зло отпихнула его локтем. Надо было в ту же минуту встать и − наутек, а она только локтем шевельнула, не двинулась с места.

«Я должна рассказать отцу об этом до завтра, я должна была рассказать сразу, а не устраивать пирушку, не пить вино, не слушать сказки Димы Кичатова об его идеальной Кевде...»

Вот кого ждет... Не приглашала, но пора ему уже быть.

Почему это ей взбрело в голову? Она не знает. Просто в ней сработало чувство времени. Второй раз она видела Диму в больнице, когда договаривалась о месте, заходила к нему в кабинет, он должен был появиться сегодня и не пришел. Она настроилась на свидание, и чувство времени взбунтовалось.

Она в сердцах кинула рубашку отца на пол и вышла на крыльцо. Пушечная улица, горбатая, как лыжный трамплин, была почти пустынна, бетонный желоб, прорезавший ее сверху до самой реки, бело отсвечивал под солнцем. По асфальтовым террасам спускался человек, но то был не Дима Кичатов.

Невмоготу ожидание; ей нужно увидеть Диму сейчас, сию минуту.

Она устремилась в комнату, сбросила с себя халатик, влезла в костюм, белый с лиловыми горошинами, босоножки на черном гвоздике приподняли ее, напружинили; она едва глянула на себя в зеркало, поправила челку на лбу, схватила сумку и выскочила на улицу. Даже не завернула во двор сказать отцу, что уходит.

Она долго носилась по городу, по местному «бродвею», где асфальт размягчен солнцем и издырявлен женскими каблуками. Прохожие оборачивались на нее. Пусть!.. Димы нигде не было, ни на «бродвее», ни на стадионе, ни в «музгородке». Он жил в «музгородке», а в каком доме и на какой улице, она не знала. А то бы нагрянула. А что тут такого? Влюбилась она или нет, черт ее знает, но можно ведь хотеть до смерти просто увидеть человека!

С Кичатовым она познакомилась у себя дома, когда приезжала на отдых перед экзаменами. Он и тогда был стрижен под машинку, но заторможен, неулыбчив и немногословен, взгляд если и не погас, то обращен был в себя. Он показался ей тогда скучным и малоприятным: горе горем, а опускаться нельзя; потом завертелось: экзамены, диплом, ереванская авантюра, − вылетел из головы. На сей раз она увидела его по-иному, вернее, он сам разительно переменился к лучшему: черты лица, правда, по-прежнему малоподвижны, как у маски, но в прорезях сверкают живые, умные глаза, будто за маской прячется другой, подлинный человек, и в движениях его − не вялость, а напор, нерастраченная энергия.

Этот другой почему-то волновал, хотелось узнать его близко − пусть откроется. А если

уж чего-нибудь Лиле хотелось, то удержу ей не было.

Носясь по городу, она паниковала: если не встретит нынче, то уж никогда! Ах, пошло оно все на все четыре, ей бы Диму найти!

Не найдя, вернулась домой, скисшая от бесплодного метания по жаре, хотела завалиться и плакать, но отец потащил на речку купаться, и тут, когда она совсем уж не ждала, им встретился Кичатов. Правда, не в себе какой-то, да это неважно. Главное − нашелся, нашелся!..

От избытка сил Лиля затеяла борьбу с отцом. Сопротивлялся он несерьезно, ворчал, втягивал голову в плечи − так большой и сильный пес позволяет трепать себя игривой собачонке. Ноги ее елозили по песку, задевали − допустим, ненароком − Диму Кичатова. Тогда он чуть отодвигался. Ей было весело и все нипочем. Такой это шальной день выдался, что будь Дима чуть посмелей и догадливей, то мог бы увести ее сегодня, куда захотел бы.

А он сидел, рассеянный, и думал о чем-то своем.

− От Виктора Борисовича письмо, − сказал он.

− Подожди, − сказал отец и стиснул ей руки, чтобы не шевелилась. Лиля послушно повернула голову. Дима сидел, скрестив по-турецки ноги, загорелый, в темных очках.

− Что пишет?

− Ничего. Исследует крымские пейзажи.

− Бедный Ломов,− вздохнула Лиля. Она отпустила отца, и они сели, отряхивая с себя песок. − Бедный Ломов. Я его так люблю. Только сейчас начинаю понимать, какими действительно удивительными могут быть люди.