Дореволюционный Челябинск в фотографиях и воспоминаниях современников

Продолжаю цикл постов о жизни дореволюционных городов. На этот раз по просьбам читателей взглянем на Челябинск.

Описание Челябинска первой половины XIX столетия оставил чиновник французского происхождения Иосиф Львович Дебу, который с 1827 года занимал пост оренбургского гражданского губернатора. Он составил «Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии», где упомянул и этот город:

«Торговля и промышленность Челябинских обитателей весьма не значительна. В городе сем не находится никаких заведений, а бывают ежегодно 2 ярмарки, продолжающиеся, первая с 9 по 15 Мая, а вторая с 2 по 6 Декабря, на кои съезжается купечество из разных мест, а более из Екатеринбурга, и производят торг довольно порядочный суммою до 350,000 рублей…

Герб города Челябы представляет щит, разделенный на две половины. Вверху изображается Губернский герб, а внизу в серебряном поле навьюченный верблюд…

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Жители Челябинского уезда занимаются земледелием, сеют рожь, пшеницу, овес, ячмень, лен и конопель, кои в ведренное время бывают урожайны. Впрочем сии посевы по пространству пашенной земли весьма незначительны, чему причина — нерадение жителей о хлебопашестве и не слишком хлебородная почва земли, по прошествии трех лет требующая рачительного удобрения или перемены на новую землю. Сенные покосы весьма обильны; строеваго и дровянаго лесу много.

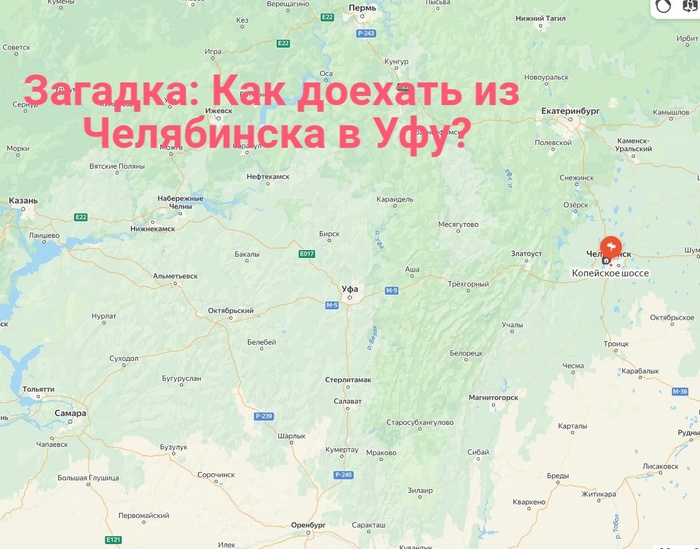

Большие дороги чрез сей уезд пролегают из Челябы в город Екатеринбург, Шадринск, Троицк, Оренбург, Уфу и чрез Златоустовский завод в Бирск…

Кроме дворян и Чиновников, в городе и уезде считается купцов 50 и платящих подати: мещан 903, однодворцев 670, Государственных крестьян 32 739, помещечьих крестьян и дворовых людей 679, детей отставных солдат причисленных в звание казенных крестьян 20; неподатного состояния людей, как-то: священно-и церковно-служителей 315, отставных солдат 31, Казаков 2995, Башкирцов 7941, Мещеряков 1439, Ичкинских татар 746, служилых сарт 485, Анкинских Калмык 61, солдатских детей непричисленных в податное состояние 97.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Главный промысел обитателей Челябинского уезда состоит в земледелии, скотоводстве и рыбной ловле. В уезде 2 кожевенных и 2 мыловаренных завода. Кроме сих заведений, нет ни фабрик, ни заводов, и вообще жители не производят никакого торга и даже многие мещане занимаются хлебопашеством.

ОБРАЗОВАННОСТЬ

В городе Челябе находится уездное училище, а в уезде вовсе нет никакого учебного заведения От сего жители уезда почти все безграмотны, кроме Магометан, из коих многие умеют читать и писать по-татарски.

ВЕРА

Господствующая религия в Челябинском уезде есть Христианская Грекороссийская, но есть много старообрядцев разных сословий и Магометан»

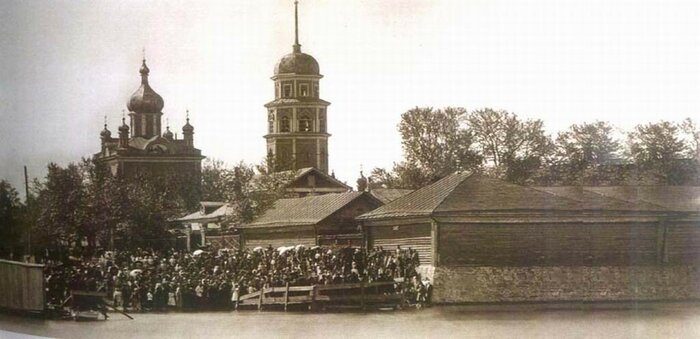

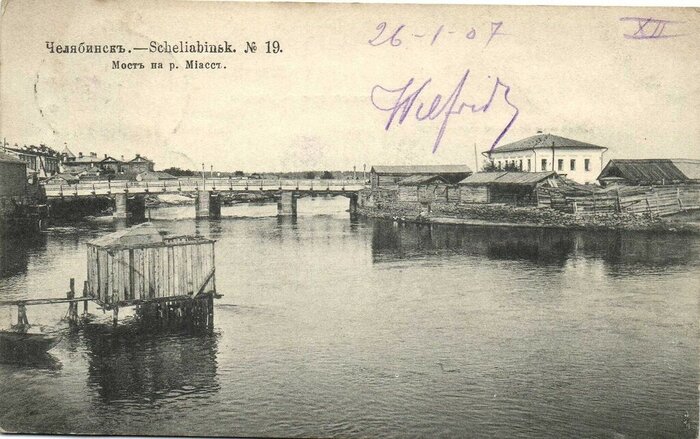

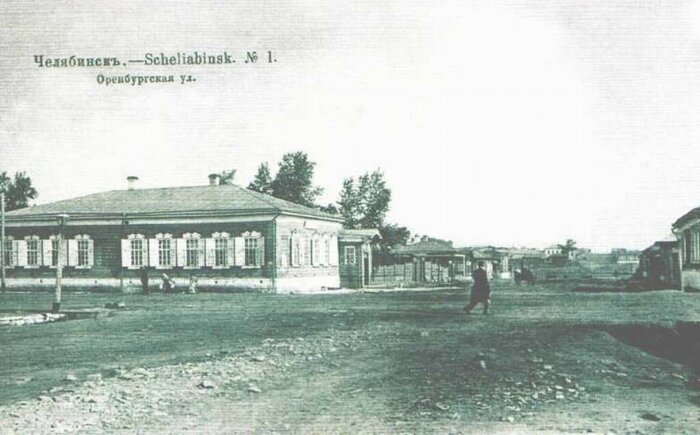

Вид с реки Миасс на Заречье. Вдали - Свято-Симеоновская церковь. Сохранилась, действующая, и всегда была действующей.

Жуковский в книге «Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края с 1246 по 1832» тоже упоминает этот город: «Челябинск при основании, в 1736 году именовался крепостью. Расположен по обоим берегам золотоносной реки Миаса. До открытия наместничества, то есть до 1782 года, была в оном Исешская канцелярия, под председательством воевод. Город обнесен был валом, признаки коего поныне существуют, деревянным заплотом и башнями деревянными, кои, как равно и богатый деревянный, с башнями воеводский дом, временем изгладились. В нем духовное училище. На колокольне Христорождественского собора устроены часы. Обывательских домов 618, жителей до 1500 душ. Церквей, кроме Собора, 2 каменные. В году три ярмарки: 6 декабря, 9 мая и 29 августа. Челябинский герб: навьюченный верблюд в нижней части губернского щита. В 1824 году город посещаем блаженной Государем Императором Александром I».

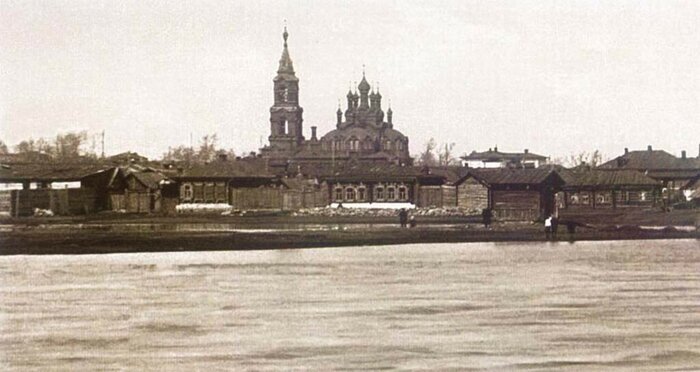

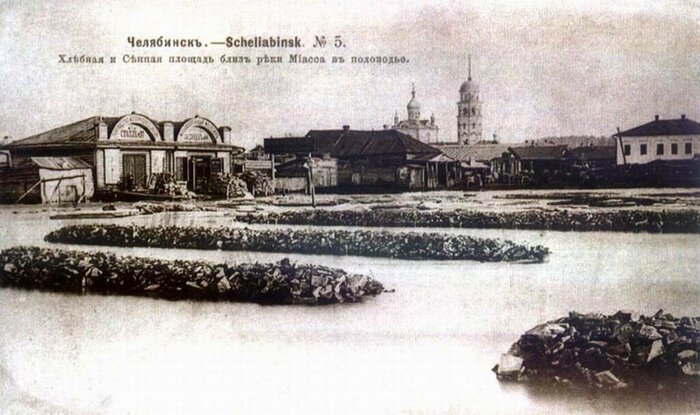

Вид на Заречную часть города и Свято-Троицкий храм (сохранился, действующий, сейчас - ул. Кирова,60а) во время половодья

7 Июня 1837 года Жуковский проезжал этот город и оставил в дневнике запись: «Переезд из Умляцкой в Миас-ский завод. Первые две станции писал письма, потом спал. Изменения в видах: заметно некоторое волнение грунта; примета гор Уральских. Озера. Стада в озере. Часто тростниковые острова у берега. Зеленые низкие берега. — Челябинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительны горы. В 15 верстах от Челябинска подстава. Киргизские кибитки. Башкирские кони и кумыс».

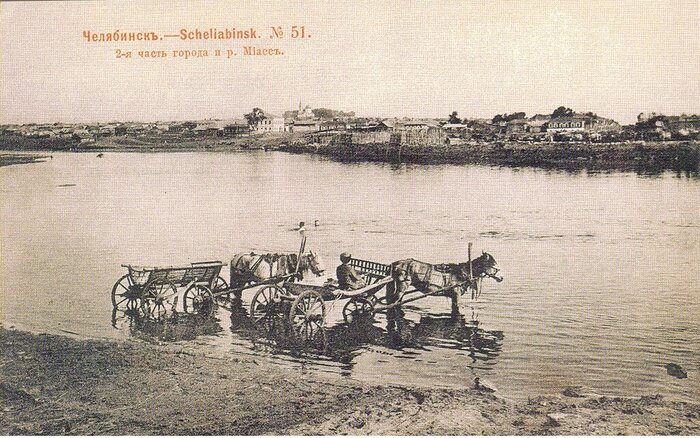

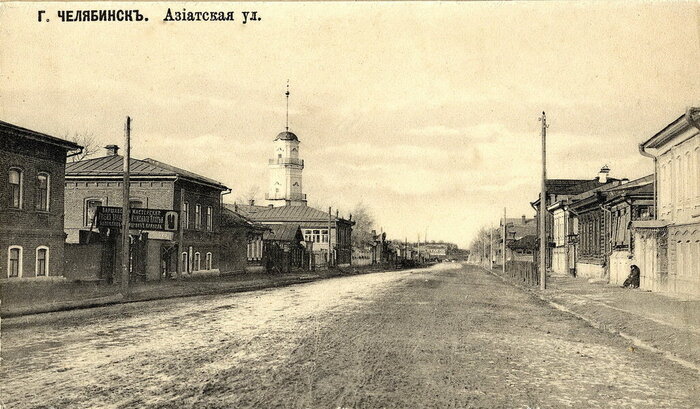

Самое подробное описание Челябинска второй половины 19 века оставил живший в нём польский медик В. Г. Загорский в книге «Мои воспоминания»: «Город расположен на реке Миасс, которая делит его на две части, соединённые мостом. Улицы, как и во всех городах Восточной России, не мощёные, а только шоссированные, поэтому летом от них поднимаются клубы пыли, а весной и осенью пешеходы увязают по щиколотку в грязи. На площади в центре города находится соборная церковь. Кроме неё есть здесь ещё четыре церкви, все в одном стиле — белые, с пятью зелёными луковичными куполочками. Одна из этих церквей находится в женском монастыре.

Дома преимущественно деревянные одноэтажные или с надстройкой, которую здесь называют мезонином, возле таких домов большой двор с каретниками, конюшнями, ледниками и непременной баней. Встречаются близ домов и сады. Есть здесь не более двух десятков каменных двухэтажных домов, принадлежащих купцам и золотопромышленникам (владельцам золотых приисков). Театра, клуба, ресторанов, гостиниц нет совсем.

Сейчас это ул. Кирова сразу после моста в Заречье. Ресторан и окружающие дома(кроме храма) не сохранились.

Магазинов немного. Самым известным был магазин Шихова, нечто вроде парижского Лувра или «Au Bon Marche'», разумеется, не в плане размера, роскошного устройства, изящества и количества служащих. Этот магазин находился рядом с прочими в тесном деревянном доме рядом с площадью, был темноватый. Обслуживал покупателей при помощи одного приказчика сам Шихов — сорокалетний, очень красивый мужчина с чёрными бархатными глазами и тщательно подстриженной бородой. Всегда аккуратно одетый, весьма образованный, вежливый и честный в торговле, он производил приятное впечатление и пользовался всеобщим расположением. И хотя его магазин отнюдь не выглядел богато, в нём можно было найти всё, что угодно.

Я не мог понять, где всё это размещается: дёготь, смола, керосин, масло, канаты, столярные и сапожные инструменты, рыбацкие принадлежности, табак, папиросы, свечи, сахар, бакалея, а кроме того, прекрасные духи, туалетное мыло, перчатки, обувь, украшения, письменные и художественные принадлежности и т. д. до бесконечности.

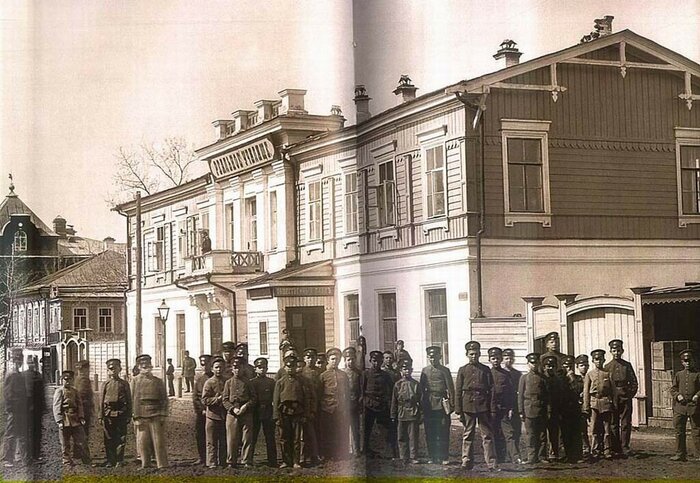

Был здесь ещё большой мануфактурный магазин Чикина и ещё один — Заводчикова. На окраине города находилась тюрьма, окружённая высоким почерневшим частоколом, а ещё через четверть версты, уже за городом, — городская больница, которой мне и предстояло заведовать. Городское освещение было очень скудное, и только на самых главных улицах было по несколько керосиновых фонарей, остальные же улочки утопали в темноте. На весь Челябинск был только один извозчик, да и у того работы было немного, потому что зажиточные и среднеобеспеченные жители держали своих лошадей, а те, что победнее, ходили пешком. Воинская часть состояла из 250 солдат и делилась на команды — городскую и конвойную. Солдаты последней конвоировали заключённых, этапируемых через Челябинск дальше в Сибирь. Руководил ими воинский начальник, полковник Мельницкий, а после него — поляк, полковник Данилевич из Ковна.

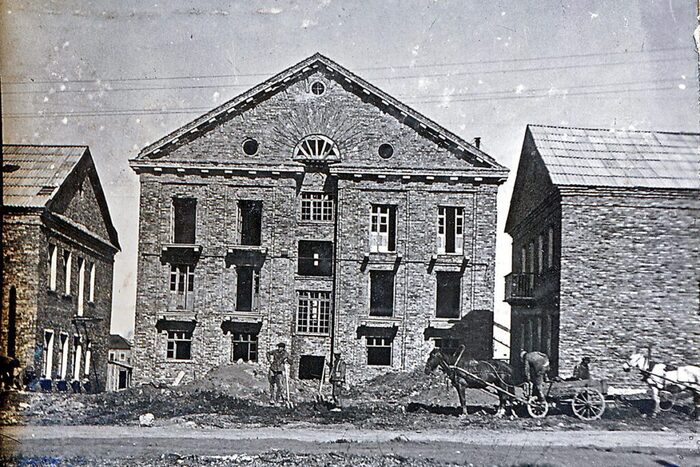

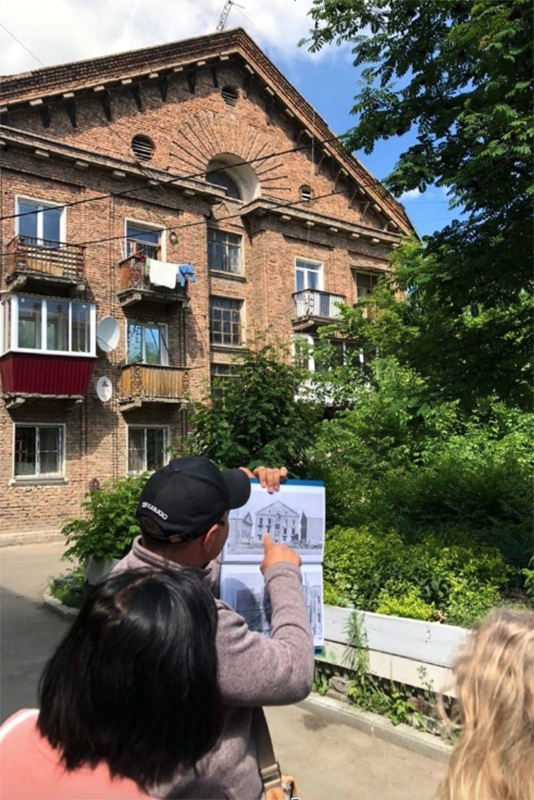

Епархиальное женское училище ранее находилось на пересечении современных улиц Ленина и Красноармейской (пр.Ленина,40). Снесено.

В Челябинске не было гимназий, была только четырёхклассная женская прогимназия, а также несколько городских и церковноприходских школ. Городскую управу составляли голова (т. е. мэр) и два члена, которые едва ли умели писать свою фамилию. Головой был богатый купец, золотодобытчик Крашенинников, довольно приятный и неглупый. Государственных чиновников было немного: товарищ прокурора, судебный следователь, два мировых судьи, исправник, его помощник, три чиновника казначейства, почтмейстер, чиновник по крестьянским делам; врачи: городовой (он же больничный), уездный, башкирский и казачий и, наконец, уездный ветеринар.

Вторник был базарным днём. В этот день окрестные крестьяне доставляли на рынок различные продукты: овощи, дичь, рыбу, раков, а в конце лета киргизы на невыносимо скрипучих арбах, запряжённых двугорбыми верблюдами, привозили целые горы превосходных арбузов. Когда мы приехали в Челябинск, житьё там было сказочно дешёвое. Пуд пшеничной муки, так называемой крупчатки, стоил 20 коп., пуд овса — 15 коп., пара рябчиков или диких уток (чирков) — 30 коп., заяц — 5 коп., потому что местное население зайцев не ело, считая их дикими кошками. За гуся платили 15 коп., считалось, что это пища для простого народа и солдат, а уважающий себя человек не потерпел бы, чтобы на его столе появился гусь. Топливо также было весьма дёшево: за кубическую сажень дров платили 2–3 рубля.

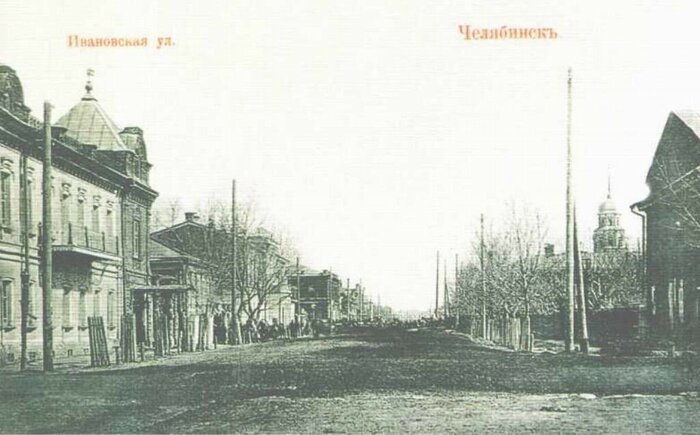

Ивановская улица. Учащиеся у здания около здания общественного дома, в котором распологалось реальное училище (ныне ул. Труда. Дом с адресом ул. Труда, 94 снесен в 1985 году

Спустя несколько дней после приезда в Челябинск я поехал с Падариным в больницу. Она располагалась в четверти версты от города на шоссе, за ней была берёзовая роща. Больница была недавно построена из дерева, изнутри оштукатурена, в ней было шесть общих палат, три маленькие комнаты для изоляции больных, в одной жил фельдшер. Длинный и светлый коридор соединял просторный приёмный покой с крыльями. Из приёмного покоя можно было попасть в кабинет врача, операционную и аптеку, а также в контору. Больница была рассчитана на 75 коек, но в случае необходимости в ней можно было поместить 100 и даже больше больных. Железные койки, опрятное постельное бельё и чистота производили хорошее впечатление. Зато аптека была оборудована скверно, в ней недоставало большого количества необходимых медикаментов. Лекарства приготовляли фельдшеры. Ещё хуже дела обстояли с оборудованием, поскольку, кроме инструментов для ампутации, ножниц, нескольких скальпелей и пинцетов, больше ничего не было.

Я не понимал, как Падарин мог оперировать. В день принятия мной больницы там находилось только 22 пациента, в основном хронических или неизлечимых. Я с удивлением заметил, что некоторых больных Падарин видел впервые. Уже потом я узнал, что он бывал в больнице лишь раз в неделю, а то и реже, поэтому больные находились под исключительной опекой фельдшеров, которые их принимали в больницу, лечили и только в экстренных случаях или при необходимости операции посылали за доктором.

Падарин представил мне фельдшеров. Их было трое: старший фельдшер Казанцев, татарин Зигангир Файрузов и Коровин. Я должен признать, что первые два были превосходными и неоценимыми помощниками врача, в чём позже мне неоднократно выпадала возможность убедиться. Зато Коровин ни на что не годился, был глупый и неспособный.

Не удивительно, что в связи с почти постоянным отсутствием врача больница не имела хорошей репутации и больные неохотно её посещали. Оказалось, что фельдшер Файрузов учился со мной в одной гимназии в Уфе, но за какой-то скандал был исключён из третьего класса. Из городской больницы я поехал с Падариным в тюремную, которая находилась на окраине города в каменном доме возле большой площади, в ней были три небольшие палаты для мужчин и одна для женщин. Условия здесь были намного хуже, чем в городской больнице. Палаты тесные, окна зарешёченные, полы гнилые, койки деревянные. Кабинет врача маленький, аптечка оборудована плохо. В больнице, рассчитанной на 25 человек, могло находиться 35 и больше больных. В больнице работал фельдшер Ушаков, человек добросовестный, тихий и скромный. Интендантом был Минскер — кантонист из евреев».

Первым пациентом операционной у Загорского оказался молодой казак, которого конь укусил за причинное место. Парню сделали операцию, после которой началось воспаление, потому что операционная оказалась не стерильной. «Самые мрачные мысли лезли мне в голову. Но Файрузов успокоил меня, сказав, что у Падарина после операций бывали частые осложнения в виде рожи. Так я понял, что операционная была заражена. Я приказал как можно тщательнее продезинфицировать помещение и всё, что в нём находилось. Потолок велел выбелить, а стены до середины покрасить белой масляной краской». Поправился ли казак, история умалчивает.

По воспоминаниям врача, он проводил минимум 2-3 операции в неделю, и у него было много других обязанностей. «Я был обязан принимать в городскую больницу и лечить больных солдат, за которых правительство платило городу. Обычно в больнице одновременно находились 5–8 солдат. Я проводил здесь ежедневно 5–6 часов, с 10 утра до 3–4 часов дня. Навещал больных в палатах, делал перевязки, оперировал, принимал приходящих из города [больных], которых бывало 10– 25 [человек], обследовал приводимых полицией проституток, а также солдат, отправляющихся в увольнение. На протяжении этих пяти часов у меня не было ни минуты отдыха, поэтому домой я возвращался сильно уставшим, тем более что перед этим, то есть до девяти часов утра, я бывал в тюремной больнице, где занимался 25 больными.

Интересно описывает Загорский местную аптеку. «В Челябинске была только одна аптека, владельцем которой был немец Штопф. Аптекарь и его жена были во всём друг на друга похожи. Оба маленькие, круглые как огурчики, румяные, они совершенно акклиматизировались в Челябинске. Аптека оставляла желать много лучшего, в ней не было новейших средств, таких как апоморфин, кокаин, антипирин и т. п., о которых Штопф, кажется, ничего не слышал. Я [никак] не мог его убедить, чтобы он заказал эти медикаменты. «Это ненужные выдумки, — ответил он мне. — Мы без этих гадостей обходились до сих пор и впредь обойдёмся». Штопф не придерживался твёрдой аптечной таксы и брал за лекарства по своему разумению: один раз дешевле, а другой раз за то же самое лекарство в три-четыре раза дороже. На мои предостережения, чтобы так не делал, потому что когда-нибудь попадётся, он только смеялся. И, конечно, попался. Ревизия аптеки, проведённая моим отцом, который как врачебный инспектор приехал в Челябинск, обнаружила в аптеке непорядки, отсутствие множества медикаментов. Выяснилось, что за один мой рецепт Штопф взял в 18 раз больше, чем позволяла такса. Мой отец приказал вернуть пациенту всю полученную сумму. Кроме того, Штопф вынужден был пообещать, что поставит в аптеку необходимые медикаменты, в том числе некоторые новые, которые, согласно закону, обязана иметь так называемая «нормальная» аптека.

После отъезда моего отца аптекарь иронизировал, говоря, что настали новые времена, что в России повеяло новым духом, видимо, скоро явится антихрист и т. д. Однако вынужден был исполнить то, что ему велели, и начал придерживаться таксы. Через несколько лет он сказал мне: – А вы знаете, ваш отец — мудрый человек, а я был глуп. Я и сам теперь доволен: аптека приносит гораздо больший доход, чем раньше. Некоторые новые медикаменты на самом деле замечательные, даже на себе и на своей жене я убедился в их эффективности. Да, прогресс — это прогресс…» Недобросовестно себя вёл и поп, но автор его перевоспитал, и они стали друзьями.

Загорский описал и местную тюрьму: «Челябинская тюрьма имеет значение как этап между губерниями европейской [части] России и Сибирью через Екатеринбург. На протяжении года проходит через Челябинск до двадцати тысяч заключённых, а одновременно в тюрьме находится до тысячи и более арестантов. Ад Данте может показаться раем по сравнению с челябинской тюрьмой, а Кеннан, описывая с ужасом различные сибирские тюрьмы, не предполагал даже, что может существовать что-то стократ худшее и страшное. Тюрьма в Челябинске невольно наводит на мысль, что она создана для того, чтобы безжалостно мучить людей, доставлять им физические и моральные страдания и как можно больше убивать. И она достигла этой цели, потому что смертность здесь страшная, эпидемии заразных болезней происходят постоянно и принимают характер особенно пагубный, как, например, эпидемия сыпного тифа в 1892 г., когда вымерла треть заключённых. Цинга здесь не прекращается, и время от времени вспыхивает эпидемия. Главная мужская тюрьма находится на окраине города и занимает квадратную площадь, обнесённую высоким частоколом. На этом пространстве находятся постройки: контора, караульная, цейхгауз, кухня, баня, а также камеры для заключённых. Это деревянные здания, почерневшие от старости, наполовину сгнившие, мрачные, грязные, угрожающие вот-вот обрушиться. Требуется большая ловкость, чтобы взобраться, особенно зимой, по ступеням, ведущим в эти здания, сложенным из необтёсанных камней, скользких и шатающихся под ногами.

Тюрьма рассчитана на 93 человека, но когда по приезде в Челябинск я её посещал, в ней было 800 заключённых, а главный надзиратель говорил мне, что иногда собирается здесь до 1000 несчастных, т. е. в десять раз больше, чем могут вместить тюремные камеры. Легко себе представить, как вынуждены страдать люди в такой скученности и к тому же в условиях, не отвечающих самым примитивным требованиям гигиены. В тюрьме есть камеры, в которых проход между нарами имеет ширину не более чем полтора аршина, и вот в такой камере вместо трёх, самое большее — четырёх человек находится 25–30 заключённых, которые зимой проводят здесь в атмосфере, отравленной вонью людских тел и так называемой параши, т. е. ведра с нечистотами, по восемнадцать часов в сутки, т. е. с трёх часов дня и до восьми часов утра. Когда я вошёл в такую камеру, то уже через несколько минут мне сделалось плохо: появилась головная боль, головокружение и тошнота, а перед глазами летали искры, и я почувствовал, что сейчас упаду в обморок, поэтому поспешил выйти на воздух. Пламя свечи тусклое, почти не светит, его окружает радужное кольцо. Камеры полутёмные, потому что дневной свет почти не проникает через маленькие окна с мутными стёклами, покрытыми слоем льда, тем более что высокий частокол препятствует доступу света. Грязь, которая здесь царит, невозможно описать: стены почернели от пыли, паутины и грязи, на прогнившем полу на дюйм слой грязи. Находящиеся возле стен нары, то есть широкие лавки для сна, невероятно грязны и завалены обрывками грязной одежды и гниющими лохмотьями, с множеством паразитов, вшей и блох, которые особенно досаждают новым заключённым. В камерах почти нет вентиляции, ведь нельзя же считать таковой отверстия размером с блюдечко высоко в стене у потолка. Поэтому уже через час после закрытия камер (зимой — в три часа дня) воздух в них испорчен, а вода, только что налитая в кадки, становится тёплой, вонючей и противной. Вскоре после закрытия камер температура в них значительно повышается…

Спят заключённые вповалку на нарах, под нарами и в проходе между ними, причём лежат так тесно, что практически не могут перевернуться на другой бок или поменять позу на более удобную. На нарах спят на куске старого войлока, подложив под голову некое подобие подушки, наполненной прелой соломой, а в проходе между нарами спят просто в грязи. Из-за страшной жары в камерах заключённые спят, раздевшись догола. В самых плохих условиях находятся так называемые бродяги, которые среди заключённых составляют низший слой. Их камеры самые тесные, наполняемость ещё выше, а питание хуже. Одежда их состоит из невозможно грязных лохмотьев. Бродяг меньше выводят на прогулку. Раз в неделю арестанты моются в бане.

Ивановская улица (сейчас это ул.Труда западнее ул.Кирова). Дом ст.советника В.К.Покровского. Справа - склады магазина Стахеевых, за ними возвышается Христорождественский собор. Дома снесены.

Я тут употребил неподходящее выражение «моются», больше подойдёт выражение «пачкаются». Баня, старая, полуразвалившаяся, находится на тюремном дворе, а поскольку заключённые отправляются туда партиями по 30–40 человек, то они даже не имеют возможности присесть и якобы моются, стоя друг за другом в тесноте. Питание заключённых плохое и скудное. Кормят их в основном сушёной, наполовину затхлой рыбой, а также бульоном из бараньих голов. Даже неразборчивые и голодные люди очень часто отказывались есть эту отвратительную вонючую пищу. Ни чаю, ни табаку заключённым не дают, и даже курение строго запрещено. Лишение табака людей, привыкших к курению, является излишней жестокостью, поэтому заключённые находят способы тайно добывать табак и папиросы, платя, разумеется, за них баснословные деньги. За четверть фунта плохого табаку они платят 10 рублей, за одну папиросу — 20 копеек, а за одну затяжку дымом — 5 копеек». Автор из сочувствия регулярно отправлял заключённых на лечение, так как в тюремной больнице условия были хорошие, и люди могли там отдохнуть.

Также Загорский отмечал высокий уровень преступности. «Много времени отнимали у меня судебно-медицинские дела, поскольку как в городе, так и в уезде часто происходили кровавые драки, изнасилования девушек, даже убийства. Человеческая жизнь на Урале и в Западной Сибири ценится очень дёшево. Однажды убили возвращающегося из города крестьянина, чтобы завладеть купленными им фунтом сахара и четвертью фунта чая. В другой раз женщина послала с 12-летним сыном мужу, работавшему на винокуренном заводе Покровских, за четыре версты от города, постиранную старую ситцевую рубаху. Мальчика по дороге убили и рубашку забрали. Все эти преступления были несложные, легко раскрываемые, потому что обычно преступник не утруждал себя составлением плана и сокрытием следов злодейства».

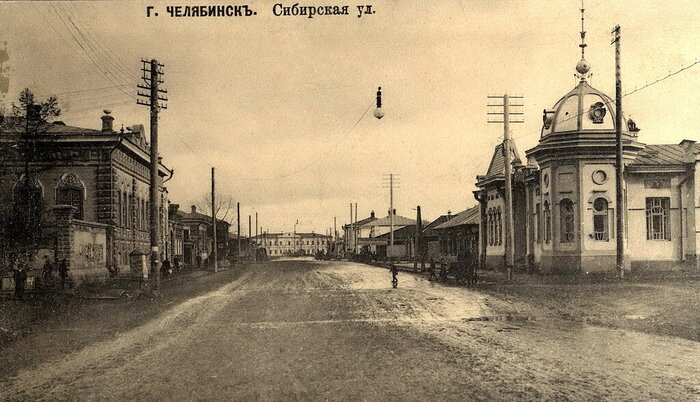

Сибирская улица (сейчас ул.Труда) в сторону площади Павших. Слева дом В.М. Колбина, с 1913 г. - здание Городской Думы. Справа -особняк С.Г. Данцигера. Большинство особняков целы.

Угол Уфимской и Сибирской (Кирова и Труда). Особняк снесен, сейчас на этом месте концертный зал им.Прокофьева

больше фотографий выложено тут