Гражданская авиация в РФ в 3 квартале 2025: ничего нового, по прежнему никто никуда не летит

Для лиги лени: Третий квартал 2025 не отмечен чем-то особенным, по прежнему никто никуда не летит.

Для лиги не такой сильной лени:

Сложность российской гражданской авиации не в том, что самолеты не летают – летать то летают. Был бы мотор – полетит и забор. Сложность в том, что цена на километра провоза пассажира существенно выше, чем на Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Let Kunovice, Cessna, итд.

Почему? Качество всего: Двигатели, система управления и прочие приборы, материалы, проектирование самого крыла и корпуса, система постпродажного обслуживания.

Когда самолет стоит «на ремонте», он денег не приносит. Хотя может показывать сопоставимые цифры в идеальных условиях.Но даже если и сопоставимые. Разница в расходе 10% от 20 тонн керосина, полной заправки МС-21, это 2 тонны керосина, по 75-80 тысяч рублей за тонну. 20 тонн - это при расходе от 2 до 3 тонн в час, это половина рабочего дня.

Теперь к теме.

У меня нет никаких сомнений в том, что МС-21, даже с упавшей до 2000 километров дальностью, рано или поздно выйдет на линии. Один. Или два. Или десять, если брать срок «до 2030 года». Есть короткие рейсы Москва – Санкт Петербург (700 км), Москва – Нижний Новгород (450 км). Москва – Казань (800 км), Москва – Минск (700 км), Москва – Череповец (400 км), Москва – Архангельск (1200 км). При рабочей дальности 2000 км (с остатком топлива на запасные итд) МС-21 дотянет и до Сочи, и до Мурманска, и до Пятигорска и до Махачкалы. И даже до Екатеринбурга (1400 км), а там еще 1400 и Новосибирск, и еще 1400 и Иркутск, еще 1600 и Благовещенск, а там и Владивосток. Подумаешь, с 4 промежуточными посадками на дозаправку.

Коммерческая составляющая тут не важна, по гораздо более простым причинам, и это не гражданское импортозамещение.

Импортозамещение

Сейчас специальный летный отряд Россия, это открытая информация, включает:

Ми-8 — 8 шт (RA-25529, RA-25533, RA-25538, RA-25633, RA-25634, RA-25635, RA-25636, RA-25827).

Як-40 — 2 шт. (RA-87968, RA-87972);

Ту-214ПУ — 2 шт. (RA-64517, RA-64520);

Ту-214СУС — 2 шт. (RA-64522, RA-64524) — резервные;

Ил-96-300ПУ(М) — 2 шт. (RA-96012, RA-96016) — пункт управления (модифицированный) — резервный;

Ил-96-300ПУ(М1) — 2 шт. (RA-96020, RA-96021) — пункт управления (модифицированный) — флагман;

Ил-96-300 — 1 шт. (RA-96023) — специальная комплектация «Салон»;

Ил-96-300ПУ(М1) — 1 шт. (RA-96022)

Все самолеты не новые, или очень не новые, и как легко заметить, никаких суперджетов там нет.

У военных та же проблема.

Военным нужен минимум два типа транспортных самолетов.

Первый тип - тяжелый, дальний, надежный как кирпич, транспортник. Он может быть с 4 двигателями, как Ил-96, может быть с двумя, но тягой побольше. Нужен транспортник, в который влезает хотя бы один танк. В Ил-96-400 с его 58 тоннами как раз один танк и влезет. В том числе тяжелый борт нужен для платформы под аналоги Northrop Grumman E-8 Joint STARS (списаны в 2022-2023, идет разработка платформы Advanced Battle Management System - Joint All-Domain Command and Control JADC2) и Boeing E-3 Sentry.

Но ни о какой серии Ил-96 в Воронеже, и, тем более, о восстановлении Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова (ГАО «ТАПОиЧ»)*, даже разговоров нет.

* ТАПОиЧ - банкрот с 2010 года.

Второй тип – легкий, учебный, тренировочный. Вместо Як-40, Як-42 и Ту-134УБЛ - Ту-134УБКМ

Если вспомнить про задачи Ту-134УБЛ - Ту-134УБКМ , то отсутствие восстановление выпуска Ту 204/214 выглядит очень странным. Очень громко говорили, но отсутствие результата, в виде летающих новых бортов, тоже результат.

Теперь к теме: «МС-21 вот вот полетит почти как серийный, только не серийный, а из серийного там только технологии».

Проектирование и материалы:

08.07.2025 Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) рассчитывают снизить вес нового самолёта МС-21 благодаря новым материалам и изменениям конструкции. Об этом рассказал первый заместитель управляющего директора ПАО «Яковлев» — директор Инженерного центра Анатолий Гайданский.

То есть сейчас, при заявленной дальности 2000-2500 – МС-21 уже с трудом долетит из Москвы даже до Калининграда по заявленному маршруту. С трудом, потому что это не полет «для испытаний», а полет с остатком топлива для ухода на запасные аэродромы, плюс килограмм 300 «на прочий случай» итд . Или будет постоянно летать с полными баками, что на цену эксплуатации тоже влияет.

Весенние новости поражали своей прямотой –

11.04.2025 Новейший российский авиалайнер МС-21-300 совершил настоящий прорыв в сфере экономии авиационного керосина. По данным ЦАГИ, расход топлива у МС-21-300 вдвое меньше, чем у советского предшественника в своем классе, самолета Ту-154М (такое обозначение носит модернизированный Ту-154). Об этом заявил генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало в интервью РИА Новости. Ixbt, aviastat.

Учитывая, что при сравнимом запасе топлива Ту-154М отставал от Боинга в 1.5 – 2 раза по дальности, то «вдвое меньше» в 2025 году означает «где-то на уровне двигателей и самолетов 1990 года». Первый полет Ту-154м был в 1984 году, 40 лет назад.

Про бортовую электронику МС-21 доверили писать каким-то студентам из «сделано вроде у нас», и те сдали общеизвестный факт, что с импортозамещением микроэлектроники на МС-21 «не очень». К 2025 году, наконец, переписали бортовую операционную систему, но написать в тексте «но она работает только на 2.5 западных микропроцессорах» - это надо суметь. Впрочем, что еще ждать от студентов, знаний ?

Ничего нового с времен клеветы от Royal United Services Institute (RUSI) (Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine) (кто не умеет читать по-английски –может найти этот образце бессовестного вранья на русском, Кремниевый спасательный круг: западная электроника в сердце российской военной машины) на не имеющую аналогов.

Итого

Ничего нового к концу 3 квартала.

Производство Ил-96 не планировали, и не делали.

Производство ТУ-204\214 стоит, сколько то корпусов готовы, но степень готовности такая, что даже про тестовые полеты речь не идет.

Существующие образцы МС-21 с имеющимися характеристиками не хочет брать даже Аэрофлот. Характеристики так себе, дорого покупать, долго и дорого переучивать экипажи на другой тип воздушного судна, долго и дорого переучивать ремонтные команды, итд.

Импортозамещенный Суперджет сейчас упирается в двигатель. ПД-8, скорее всего, доведут до состояния «работает достаточно неплохо», но сколько времени это займет, вряд ли кто-то скажет.

Про легкие самолеты и вертолеты смотреть лень, там все то же самое, только двигатель меньше.

Хотя, пока у меня обед, как раз прислали:

У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), на который был назначен менее года назад. Об этом со ссылкой на источник на одном из авиазаводов и собеседника, близкого к акционеру УЗГА, пишут «Ведомости». (Лента)

Не знаю, не знаю. Я когда-то работал в одном здании, где раньше, в 90-е, был бордель. Там, когда дела не шли, не кровати двигали. Впрочем, и тут ничего нового.

Единственное «новое», это очередной пример бюрократических формулировок относительно новых самолетов. Новая формулировка:

«Сделан по серийным технологиям».

Не «серийный», не «полностью готовый», а «по серийным технологиям».

Сейчас других и нет, уже скоро 100 лет как плазово-шаблонный метод (и тот серийный) заменен. Сначала на численный, потом на цифровой.

Плаз (от фр. place — «место», сам плаз по-французски называют salle à tracer) — помещение для разбивки чертежа судна, необходимое для изготовления шаблонов и каркасов под сгиб и раскрой.

В самолётостроении — чертёж узла или части авиационной техники, выполненный на листе (щите) фанеры, металла или винипроза (пластамасса) в натуральную величину.

Lofting is a drafting technique to generate curved lines. It is used in plans for streamlined objects such as aircraft and boats. The lines may be drawn on wood and the wood then cut for advanced woodworking. The technique can be as simple as bending a flexible object, such as a long strip of thin wood or thin plastic, so that it passes over three non-linear points, and scribing the resultant curved line; or as elaborate as plotting the line using computers or mathematical tables.

One of that war's outstanding warplanes, the North American P-51 Mustang, was designed using mathematical charts and tables rather than lofting tables

С 1944-1945 года, а там и первые автокады в авиапромышленности появились.

Удар в спину

Airbus сейчас активно вкладывается в проект Future aircraft. Там все новое – новое крыло, новый двигатель, причем не турбовентиляторный, а с «открытым вентилятором» -

Open fan, Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation , OFELIA, и

SWITCH (Sustainable Water Injecting Turbofan Comprising Hybrid-Electrics), и

EcoPulse (это под другие проекты, конечно)

Если проект «взлетит», то есть наработки окажутся эффективными хотя бы на 3-5%, то будет интересно.

Литература и ссылки

02.09.2025 Почему самолёт Ил-96 возит только президента, а обычных пассажиров — нет

The open fan revolution

Безнаказанность командира B-52 и крушение "Царя"

24 июня 1994 года экипаж бомбардировщика B-52H ВВС США на авиабазе Фэрчайлд готовился к тренировочному демонстрационному полёту для авиашоу.

B-52 Stratofortress - дальний стратегический бомбардировщик США, в строю с 1950-х. Это тяжёлая машина с восемью двигателями, огромным размахом крыла и очень большой дальностью, созданная для перевозки значительной боевой нагрузки, в том числе ядерного оружия. Катапультируемые места есть не у всех членов экипажа: у пилотов кресла стреляют вверх, у штурманов вниз, что у земли практически бесполезно. Поэтому демонстрационные полёты на низких высотах для B-52 требуют особенно строгих ограничений и дисциплины.

Экипаж B-52 с позывным Czar 52 был очень опытным. Командир - подполковник Артур Холланд (46 лет). Он возглавлял отдел стандартизации и проверки 92-го бомбардировочного крыла, где отвечал за соблюдение учебных и лётных стандартов. Второй пилот - подполковник Марк Макгиэн (38 лет). Офицер по системам вооружения, он же штурман, подполковник Кен Хастон (41 год).

Также на борту находился полковник Роберт Вольф (46 лет) в качестве наблюдателя по безопасности. Для него это был так называемый «finis flight» - традиционный заключительный полёт перед уходом на пенсию. После него на стоянке лётчика обычно встречают семья и коллеги с обливанием водой. Жена Вольфа и его друзья приехали на аэродром, а жена Макгиэна с двумя младшими сыновьями наблюдали полёт из двора их дома неподалёку.

По плану полёта лётчики должны были выполнить сложные элементы: низкие проходы над полосой, развороты с креном до 60°, резкий набор высоты и касание полосы с немедленным взлётом без остановки («touch-and-go»).

B-52 с позывным Czar 52 вылетает в 13:58 и выполняет бОльшую часть программы без происшествий. Готовясь к touch-and-go на ВПП 23, экипаж получает команду уходить на второй круг, так как на полосу только что сел KC-135 и ещё не успел её покинуть. На высоте около 75 метров над землёй, командир запрашивает у диспетчерской вышки разрешение на левый разворот на 360°, то есть полный круг на малой высоте. Диспетчер манёвр разрешает.

Самолёт начинает левый разворот вокруг вышки примерно с середины ВПП. Сразу за вышкой находится участок ограниченного воздушного пространства, так как рядом располагается объект хранения ядерного оружия. Видимо стараясь не заходить в этот район, Холланд делает крайне резкий вираж с большим креном, продолжая держать низкую высоту около 75 метров. Крен превышает 90°, B-52 резко проседает, задевает линии электропередач, врезается в землю и взрывается.

Все четыре члена экипажа погибли. На земле никто не пострадал.

Момент столкновения с землёй попал на видео.

Комиссия по расследованию установила, что когда B-52 вошёл в разворот вокруг вышки, его скорость составляла около 337 км/ч. Командир добавил тягу уже после начала виража, но турбовентиляторные двигатели B-52 реагируют с задержкой до 8 секунд, поэтому скорость продолжала падать. За 8 секунд до крушения она снизилась до примерно 269 км/ч, а крен превысил 60°. В этот момент пилоты потянули штурвалы на себя и самолёт попал в так называемый срыв в развороте. Из-за аэродинамики в развороте при сильном крене и на небольшой скорости может случиться резкая потеря подъёмной силы. При таком крене «критическая» для срыва скорость составляет около 272 км/ч. Самолёт шёл чуть медленнее. А высоты для вывода уже не хватило.

Комиссия сочла, что на катастрофу сильно повлияли личные качества командира Холланда, а именно склонность к риску и игнорирование правил. Ранее он уже выполнял полёты с нарушениями. В 1991 году он сделал крутой круг над бейсбольной площадкой, где играла его дочь, довёл крен до 80°, потерял около 300 метров высоты и лишь затем выровнял борт. На авиашоу в Фэрчайлде в мае 1991 года его B-52 превысил ограничения по крену и тангажу, прошёл над зрителями и, вероятно, нарушил ограничения по высотам. Но дисциплинарных мер не последовало. В июле 1991 года во время пролёта для смены командира эскадрильи самолёт шёл ниже допустимого минимума, выполнял крутые виражи при крене свыше 45°, а также делал переворот через крыло. За это последовал устный выговор без занесения в личное дело.

Переворот через крыло (разворот с горкой) - это фигура пилотажа когда самолёт разгоняется, начинает крутой набор с одновременным поворотом, в высшей точке скорость падает, нос «переваливается» через вершину, и машина уходит в снижение уже в противоположном направлении, фактически делает разворот почти на 180°. Манёвр требует точной работы рулём направления и элеронами. На тяжёлых машинах вроде B-52 он формально может не быть прямо запрещён, но не рекомендуется и опасен на малой высоте, так как можно легко сорваться в штопор или превысить нагрузки на планер.

В мае 1992 года на авиашоу Холланд снова показывал низкие крутые виражи и очень крутой набор с выходом в переворот через крыло. И опять без последствий. В апреле 1993 на тренировке у полигона близ Гуама его самолёт критически сблизился с другим B-52. Также он попросил штурмана снять падение учебных бомб из бомбоотсека, что запрещалось правилами. Когда запись попала к командованию, никакого наказания не последовало.

На авиашоу 8 августа 1993 года Холланд снова входил в крены больше 45°, низкие проходы и набор высоты с тангажом свыше 80°, настолько крутой, что топливо вытекало из перепускных отверстий в крыльях. Руководство всё видело, но мер не приняло.

10 марта 1994 года B-52 прошёл над гребнем холма сначала примерно на высоте 10 метров, затем ещё ниже - по оценке, всего в нескольких метрах. Фотографы, которые должны были снять пролёт, в ужасе разбежались. Второй пилот перехватил управление, а остальные члены экипажа кричали «Набор!». Холланд смеялся и оскорблял одного из подчинённых. После этого экипаж заявил, что больше с ним не полетит, а командир эскадрильи Марк Макгиэн доложил об этом случае и попросил отстранить Холланда от полётов. В ответ последовал лишь устный выговор без докладов наверх. Тогда Макгиэн решил сам садиться к Холланду в правое кресло на любые будущие вылеты, чтобы защитить свои экипажи, и в итоге между лётчиками возникло напряжение.

На авиашоу 1994 года Холланда снова поставили командиром демонстрационного полёта. 15 июня он представил план с изначально нарушающими правила элементами - крутые крены, низкие проходы, большие углы тангажа. Командир крыла запретил выходить за 45° крена и 25° тангажа, но на тренировке 17 июня Холланд многократно превысил эти ограничения. Мер опять не последовало, а командир Пеллерин, летавший с ним, доложил, что программа «выглядит безопасно и в пределах допустимого». Но уже следующая тренировка 24 июня 1994 года закончилась катастрофой.

Для Холланда манёвр с разворотом вокруг диспетчерской вышки был в новинку, раньше он так не летал. В финальном полёте он выполнял виражи с креном 60° и набор с тангажом 68°, тем самым нарушив приказ командира. По всей видимости другие члены экипажа вмешаться не пытались. Судя по всему, экипаж поздно распознал потерю подъёмной силы. Даже при правильных действиях чтобы вывести самолёт из падения высоты, вероятно, всё равно не хватило бы.

Кроме того, за четыре дня до катастрофы на базе произошла стрельба в госпитале. Пять человек погибло, многие были ранены. Это сильно отвлекало личный состав. Также в тот день был ветер, около 19 км/ч, повлиявший на выдерживание траектории относительно земли.

Комиссия по расследованию пришла к выводу, что главными причинами катастрофы стали манера пилотирования Холланда и мягкая реакция начальства на его прежние нарушения. Это создало у него ощущение безнаказанности, поэтому он решил выполнить необычный манёвр.

19 мая 1995 года офицер Пеллерин, который закрывал глаза на нарушения подчинённого, на заседании военного суда признал вину по двум эпизодам ненадлежащего исполнения обязанностей, которые способствовали катастрофе. Ему назначили удержание из жалования по 1500 долларов в месяц на пять месяцев и вынесли письменный выговор. ВВС США не сообщили, понёс ли кто-то ещё дисциплинарную ответственность.

Эта авария продемонстрировала системные проблемы с соблюдением норм безопасности. Следствие отметило, что на бумаге нужные правила существовали, но их исполнение оказалось явно недостаточным. Чтобы напомнить о важности безопасности и обязанности пресекать нарушения, в ВВС разослали выводы комиссии во все части. Однако это не помешало через шестнадцать лет при схожих обстоятельствах разбиться транспортному C-17 на тренировке перед демонстрационным полётом на базе Элмендорф.

Сегодня катастрофу на авиабазе Фэрчайлд разбирают как в военной, так и в гражданской авиации, как пример по CRM и по жёсткому соблюдению правил.

Кадры аварии использовались при создании фильма Project Almanac (2015), что вызвало возмущение у родственников Вольфа и Макгиэна. В итоге продюсер Майкл Бэй извинился, и видео удалили из кинотеатральной версии и трейлеров.

Расследования авиакатастроф в Telegram:

Может ли одна ошибка в документах стоить жизни 257 человек? Катастрофа рейса 901 над Антарктидой

"Всё идёт по плану, сэр" - говорит капитан. Он проверяет приборы, кивает бортинженеру. В салоне - звуки счастья: щёлкают затворы фотоаппаратов, кто-то смеётся, кто-то обсуждает, где сейчас пролетают. Позади три часа полёта. Впереди - ледяной континент, ради которого все они сюда и поднялись.

Через десять секунд они исчезнут. Не условно, не фигурально. Просто - не будет ни самолёта, ни пассажиров, ни экипажа. Только дым и обломки на склоне ледяной горы. И всё - из-за одной строчки. Изменения в маршруте, которое забыли озвучить.

Полёт мечты, который стал трагедией

В Новой Зеландии эти рейсы были почти легендой. С 1977 года Air New Zealand устраивала обзорные полёты над Антарктидой. Лететь - 4 часа в одну сторону, потом красивый круг над морем Росса и назад. Люди ехали с фотоаппаратами, чтобы сделать снимок жизни. Кто-то впервые садился в самолёт. Кто-то вёз пожилую мать - мол, пусть посмотрит на край света.

28 ноября 1979 года. На борту рейса TE901 - 237 пассажиров и 20 членов экипажа. Семьи, пенсионеры, туристы из разных уголков страны. Все - в приподнятом настроении. В небе - ни облачка.

Капитан Джим Коллинз - ветеран, у него одиннадцать тысяч часов налёта. Второй пилот более молодой, но уверенный, Грегори Кассин, в воздухе находился почти восемь тысяч часов. Бортинженер Брукс и 15 бортпроводников - все профессионалы, не новички. Им не было причины волноваться. Вылет - по графику, маршрут - проверен, погода - отличная. Казалось, всё идеально.

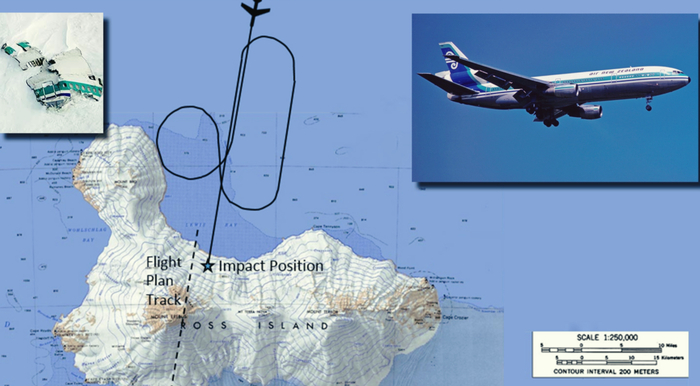

Но за день до рейса план полета, который был предоставлен экипажу, имел опечатку и проходил западнее Эребуса на сорок три километра. И вот тут начинается ужасное: авиакомпания обнаружила ошибку, но никто не сообщил об этом экипажу. По бумажным схемам маршруты остались прежними. А ведь в полярной зоне каждый километр - как шаг на краю пропасти.

Белая ловушка: гора-призрак

Гора Эребус - не самая высокая, но точно одна из самых коварных. В ясный день она может исчезнуть. Серьёзно. Есть такой эффект: «Белая мгла». Белое небо, белый лёд, белые склоны. И всё это сливается в единую плоскость. Глаз не различает ни рельефа, ни горизонта. Как будто летишь в молоке.

Пилоты шли по визуальным ориентирам. Они были уверены, что впереди - плоское ледяное плато. Что они как раз над проливом Мак-Мёрдо. Всё складывалось: по карте, по приборам, по ощущениям. Только это была не та карта. И не тот маршрут.

- «Что-то странное с горизонтом», - бросает Кассин, глядя вперёд.

- «Вроде чисто...», - отвечает капитан.

Секунды. Молчание. И тут система предупреждения опасного сближения с землей, GPWS, взрывается сиреной:

«Whoop whoop. Pull up…»

Командир воздушного судна скомандовал на взлетный режим:

«Go-around power, please…»

Тяга на взлёт. Штурвалы вверх. Но расстояния уже нет. Самолёт, весом почти 200 тонн, влетает в склон.

Удар, которого никто не ждал

В 12:49 - всё кончается. DC-10, словно нож, входит в южный склон Эребуса. Почти горизонтально. Один из двигателей пробивает лёд, кабина сминается. Пламя. Дым. 257 человек умирают за мгновение. Без возможности понять, что произошло.

Спасатели доберутся туда не сразу. На месте будет хаос: обломки, пепел, тела. Погибшие были одеты легко - они летели на экскурсию, не на выживание. Некоторые так и остались в креслах. Кто-то - с камерой в руках.

И всё из-за того, что не сказали

Позже будет много слов. Будут комиссии, отчёты, интервью. Но суть проста: экипаж не знал, что маршрут изменили. Никто не сообщил. Наземный персонал внёс правку - и ушёл домой. А те, кто должен был лететь, шли по старым координатам. У них были карты, но они были с опечаткой.

Карты показывали одно и визуально всё выглядело как всегда. Вот только гора уже не была в стороне. Она была впереди.

Первые обвинения и настоящая правда

Сначала, как это бывает, обвинили мёртвых. Пилоты, мол, пошли слишком низко, не сверялись с приборами, не соблюдали высоту. Очень удобно. Некому возразить.

Но потом началась волна. Родственники не молчали. Журналисты начали копать. Обнаружились расхождения, изменения в навигационных данных, уничтоженные документы. Под давлением общественности была создана Королевская комиссия. Её возглавил судья Питер Махон.

И он сказал то, что другие боялись произнести:

«An orchestrated litany of lies» - «изысканная череда лжи».

Air New Zealand знала. Они удаляли документы, подчищали отчёты, пытались выставить экипаж виновными. Это была не просто ошибка. Это было сознательное замалчивание. И всё ради имиджа.

Что изменилось после Эребуса?

Катастрофа TE901 стала шоком для всей страны. Люди, пережившие Вторую мировую, колониальные потрясения и экономические кризисы, были потрясены. Неужели в мирное время их сограждане погибают вот так - от небрежности?

После этого изменилось многое:

Ввели правило тройной верификации маршрутов.

Экипаж теперь обязан проходить брифинг с детальным разбором всех координат.

Навигационные системы стали резервироваться.

GPWS получил новые алгоритмы.

Коммерческие рейсы в Антарктиду закрыли на годы.

Это были правильные шаги. Но они не вернули тех, кто погиб. А погибли они из-за молчания.

Эребус помнит. Мы - обязаны

Может ли одна строка в документе стоить жизни 257 человек? Ответ - да. Не если. Не гипотетически. А конкретно. Это уже было.

Люди летели, чтобы увидеть край света. Они хотели вернуться и рассказать внукам, как красиво это место. Но вместо этого - тишина в эфире. Боль в сердцах. И гора, у подножия которой замерла человеческая трагедия.

А теперь серьёзно - вы уверены, что сегодня подобное молчание или пропуск формальностей сейчас есть в современных рейсах?

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

Солнце вместо керосина: как SolarStratos выходит в стратосферу и зачем пилоту скафандр, как у космонавта?

Августовским утром Рафаэль Домжан сделал то, что казалось невозможным. Взлетел на SolarStratos и поднялся на 9 521 метр. Чистая солнечная энергия, никакого керосина.

Представьте: пока Boeing сжигает литры топлива каждую минуту, этот странный аппарат тихонько жужжит электромотором и лезет выше Эвереста. Батарейки на крыльях против многотонных турбин - и выигрывают батарейки.

Но Домжан не собирается останавливаться. Цель - 25 тысяч метров. Туда, где небо чёрное и без скафандра не обойтись.

Мореплаватель решил покорить небо

Домжан не новичок в солнечных авантюрах. Несколько лет назад этот парень сел на катамаран PlanetSolar и поехал вокруг света. Полтора года болтался по океанам - только на солнечной энергии. Ни капли бензина.

Вернулся домой в 2012-м и подумал: раз могу плавать на солнце, почему не полетать? Логично же.

К 2014 году созрел проект SolarStratos. Двухместный самолёт для полётов в стратосферу. Европейское космическое агентство заинтересовалось, деньги нашлись. Началась работа.

Лёгкий как пёрышко, прочный как сталь

Крылья у SolarStratos размахом почти 25 метров. А весит машинка всего 450 кило. Меньше иного кроссовера. Углепластик - штука удивительная.

22 квадрата солнечных панелей налеплены на крылья. Мотор выдаёт 43 лошадки, может дожать до 70. Не ахти какая мощь, но для солнечного самолёта сойдёт.

Скорость максимальная - 140 по спидометру. По автобанам медленновато, в небе нормально. Главное не скорость, а высота.

Всё тут заточено под экономию веса. Болты титановые, каждая гаечка на вес золота. Крыло отполировано до зеркального блеска - лишняя царапинка добавит сопротивление.

Стратосфера - не место для человека

25 километров над землёй - это практически космос. Воздуха почти нет, давление в разы меньше земного. Холод собачий - минус 70.

Человек без защиты продержится секунд пятнадцать. Потом отключится. Поэтому Домжан полетит в скафандре, как космонавты когда-то летали.

Герметичную кабину делать не стали - тяжело. Проще пилота в скафандр упаковать и автономную систему жизнеобеспечения навесить.

Туда летают только военные разведчики и экспериментальные штуковины NASA. Обычные пассажирские самолёты на таких высотах не работают.

Солнце - хозяин положения

Главная фишка SolarStratos - полная зависимость от погоды. Солнца нет - полёта нет. Облачко набежало - энергия пропала.

У обычного самолёта проблемы с тягой - добавил газу, полетел дальше. Здесь добавлять нечего. Сколько панели дают, столько и имеешь.

Поднимается медленно, метров пять в секунду. По авиационным меркам черепашьи темпы. Но выбора нет - быстрее солнце не светит.

Рекорд, который войдёт в историю

12 августа этого года случилось. SolarStratos взлетел со швейцарского аэродрома Сион. Несколько часов карабкался вверх, используя каждый лучик.

9 521 метр - мировой рекорд для электросамолётов на солнечной тяге. Даже знаменитый Solar Impulse, облетевший вокруг планеты, не забирался так высоко с пилотом.

Всё прошло гладко. Системы работали, энергии хватило с запасом. До заветных 25 километров ещё далеко, но направление правильное.

Кому это всё нужно

Учёные потирают руки. В стратосфере хорошо изучать озоновые дыры, смотреть на звёзды без атмосферных помех. Климат мониторить удобно.

Европейское космическое агентство думает использовать такие платформы для долгих наблюдений. NASA присматривается к солнечным технологиям для Марса - там ведь тоже солнце светит.

Туристы заинтересуются. Полёт к границе космоса без вредных выбросов звучит заманчиво. Правда, дорого будет - не каждому по карману.

Авиация под прессингом экологии

Самолёты производят процента два-три от всего углекислого газа на планете. Вроде мало, но это как целая Германия дышит. А летаем всё больше.

Европа вводит налоги за выбросы. Пассажиры задумываются о своём углеродном следе. Авиакомпании ищут выходы - водород пробуют, биотопливо, электричество.

SolarStratos один из вариантов. Экзотический пока, дорогущий. Но работает же.

Проблемы на горизонте

140 километров в час - это медленно для современной авиации. Из Москвы в Питер лететь полдня. Пассажиры не оценят.

Грузоподъёмность никакая. Только пилот влезает, да и то в скафандре. О багаже можно забыть.

Цена кусается. Один экземпляр стоит как несколько Ferrari. Углепластик, титан, высокотехнологичные панели - всё недёшево.

Взгляд в завтрашний день

SolarStratos никогда не вытеснит обычные авиалайнеры. Создатели это понимают, не скрывают. Но показать можно - чистые технологии в небе реальны.

Может, лет через двадцать вспомним этот полёт как начало новой эры. А может, как красивую, но бесперспективную затею. Поживём - увидим.

Пока одни болтают об экологии, швейцарцы делают дело. Поднимаются на солнце туда, где дышать нечем.

Полетели бы на 25 километров в самолёте на батарейках? Я бы подумал дважды.

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

Обычный двигатель бы взорвался: как инженеры решили проблему с SR71, чтобы он не развалился от ударной волны при скорости 3 Махов?

Знаете, что происходит с воздухом на скорости три тысячи километров в час? Он превращается в настоящий таран. Представьте струю воды под давлением - только вместо воды сжатый воздух, раскаленный до нескольких сот градусов. И вот этот воздушный молот должен как-то попасть в двигатель, не разнеся его вдребезги.

Любой нормальный турбореактивник просто разорвало бы изнутри. А SR-71 Blackbird спокойно резал небо быстрее пуль. Более того - советские МиГи, которые пытались его перехватить, банально не успевали разогнаться до нужной скорости.

Как же американцам удалось создать двигатель, который работал там, где по всем законам физики работать не должен?

История началась в конце пятидесятых, когда разведка остро нуждалась в самолете-невидимке. Не в смысле стелс-технологий - их тогда еще не было. Невидимке в том смысле, что его просто невозможно было бы сбить. Слишком высоко, слишком быстро.

Задачка казалась нереальной. Чтобы летать на высоте 25+ километров с тройной скоростью звука, нужен был двигатель, которого попросту не существовало.

Двигатель-оборотень

На SR-71 поставили Pratt & Whitney J58. Но это название мало что говорит о том, какой это был монстр. Каждый движок развивал 15 900 кгс тяги с форсажем - как два современных истребителя вместе взятых.

А главное - J58 был двигателем-трансформером. На малых скоростях работал как обычный турбореактивный. Но стоило разогнаться до 3 Махов, и он плавно превращался во что-то совсем другое.

Инженеры называли это "гибридным циклом". Мы с вами назовем проще - инженерное колдовство.

Когда физика говорит "нет"

Попробуйте сунуть руку в окно машины на скорости 100 км/ч. Чувствуете сопротивление воздуха? А теперь умножьте это ощущение на тридцать. И добавьте температуру паяльника.

Именно с таким потоком сталкивается турбина обычного двигателя на сверхзвуке. Воздух влетает со скоростью больше километра в секунду - компрессор просто не успевает его "переварить". Лопатки ломаются, как спички на ветру.

Келли Джонсон, главный конструктор SR-71, любил повторять своим инженерам: "На скорости больше двух Махов обычный двигатель становится гранатой с выдернутой чекой".

И что делать? Как заставить этот бешеный поток воздуха вести себя прилично?

Хитрый нос, который все решил

Решение пришло неожиданное - подвижный конус в воздухозаборнике. Такой металлический нос, который мог двигаться взад-вперед прямо в полете.

Когда SR-71 набирал скорость, этот конус постепенно втягивался внутрь. И вместо одной убийственной ударной волны получалось несколько маленьких, послушных. Воздух как бы "ступеньками" замедлялся и остывал, прежде чем попасть в турбину.

Но тут была загвоздка. Ошибка в положении конуса всего на сантиметр - и бабах! "Анстарт", как это называли пилоты. Резкий хлопок, самолет трясет, двигатель глохнет. А ты летишь над Сибирью на высоте 25 километров...

Поэтому систему автоматизировали до предела. Электроника корректировала положение конуса тридцать раз в секунду. По тем временам это была просто фантастика.

Когда турбина превращается в украшение

А дальше происходило настоящее чудо. На крейсерской скорости до 80% тяги создавал не двигатель, а сам воздухозаборник!

Турбина продолжала крутиться, топливо горело в камере сгорания. Но основную работу делала геометрия воздушных каналов. Разогретый и сжатый воздух расширялся в сопле, создавая реактивную тяги.

По сути, на максимальной скорости SR-71 летал на прямоточных воздушно-реактивных двигателях. Турбина была нужна только для разгона - дальше работала чистая физика.

Прожорливый красавец

Есть у J58 одна особенность, которая сначала казалась проблемой. На малых скоростях он жрал топливо как не в себя. В шесть раз больше, чем на крейсерском режиме.

Blackbird взлетал с полупустыми баками - иначе он просто не смог бы оторваться от земли. Через полчаса после взлета обязательная встреча с танкером KC-135Q. Заправка специальным топливом JP-7, которое не воспламенялось даже от сигареты.

И только после дозаправки SR-71 летел к цели - на высоту более 25 000 метров со скоростью 3200+ км/ч. Там, где его двигатели работали как часы.

Титановое сердце в космическом холоде

Рабочая температура? 540°С снаружи корпуса, тысяча градусов внутри. Обычная сталь бы просто потекла как воск.

Пришлось делать весь самолет из титана. 92% конструкции - титановые сплавы. А титан в 1960-е был дороже золота и обрабатывался с большим трудом.

Забавная деталь: ЦРУ закупало этот титан в СССР через подставные фирмы. Получается, что Советы сами поставляли материал для самолета-шпиона, который потом будет фотографировать их секретные объекты.

При сборке учитывали тепловое расширение металла. "Холодный" двигатель имел зазоры в несколько миллиметров между деталями. При нагреве до рабочей температуры все становилось на свои места.

Электронные мозги из шестидесятых

Чтобы управлять всем этим хозяйством, потребовался бортовой компьютер. В 1960-е! Аналоговая вычислительная машина размером с холодильник.

Она постоянно отслеживала:

скорость и высоту;

температуру воздуха и двигателей;

положение ручки газа;

состояние воздушного потока.

И мгновенно подстраивала работу двигателя. В восьмидесятые аналоговую электронику сменила цифровая - для военной авиации это был прорыв.

Конец эпохи

SR-71 ушел на покой в 1990 году. Ненадолго возвращался в строй в середине девяностых, но окончательно завершил службу 9 октября 1999 года, когда NASA закрыла испытательную программу.

Многие технологии J58 засекречены до сих пор. Современные военные самолеты используют решения, впервые опробованные на "Дрозде": управляемые воздухозаборники, адаптивные системы охлаждения, автоматическую настройку режимов работы.

J58 не просто толкал самолет вперед - он был его умным сердцем. SR-71 стал легендой не из-за скорости, а из-за невероятной точности инженерной мысли. Люди создали машину, которая летала на самой грани возможного, превращая физические законы из препятствий в инструменты.

А как думаете - сможет ли кто-нибудь сегодня повторить этот подвиг шестидесятилетней давности, или секреты J58 навсегда останутся тайной за семью печатями?

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

Ученые Пермского Политеха создали умную дефектоскопию лопаток турбин

Лопатки – это ключевые элементы конструкции турбин в авиационной и энергетической отрасли. Они преобразуют поток энергии в механическое вращение вала двигателя. Их качеству и надежности предъявляют чрезвычайно высокие требования. Особое значение при производстве лопаток имеет процесс дефектоскопии после их обработки. Выявление брака происходит вручную, что требует высокой концентрации, много времени и осложняется нестандартной формой детали. Ученые Пермского Политеха разработали автоматизированную систему управления процессом полировки лопаток турбин с использованием интеллектуальной видеоаналитики. Новая технология позволяет в реальном времени контролировать качество обработки поверхности, с точностью 96% выявлять дефекты и автоматически корректировать процесс без участия человека.

Статья опубликована в журнале «Инженерный вестник Дона», 2025.

Лопатки турбин имеют сложную геометрическую форму с аэродинамической поверхностью. Сегодня их полировка происходит на специальных станках или с помощью роботизированного манипулятора. Деталь устанавливают в устройство и через программу задается базовая траектория движения полировального инструмента. Но после обработки оператор-контролер должен визуально тщательно исследовать всю поверхность на поиск царапин и различных дефектных следов. Осмотреть ее со всех углов человеку крайне сложно и неудобно. Это занимает много времени и в случае недосмотра существует риск попадания детали с браком на следующий этап производства.

Ученые разработали комплексную нейросетевую модель с видеоаналитикой, которая объединяет эти процессы в один этап – новая система сочетает в себе обработку лопатки и контроль дефектов в одном автоматизированном цикле. Это значительно повышает точность и скорость производства ключевых компонентов авиационных и промышленных двигателей.

— В основе нашего программного обеспечения лежит искусственный интеллект, способный распознавать различные виды дефектов. Система представляет собой комплекс аппаратных и программных решений: специальная видеокамера закреплена на руке промышленного робота-манипулятора, выполняющего полировку. По заранее рассчитанной траектории происходит ее движение и осмотр лопатки со всех необходимых ракурсов, даже в труднодоступных местах. Далее в реальном времени мощный вычислительный комплекс обрабатывает видеопоток с помощью обученной нейросети. Все малейшие аномалии – царапины, сколы, неровности полировки – фиксируются, и по окончании сканирования о них формируется детальный отчет для оператора. Он в свою очередь может запустить дополнительную полировку именно тех участков, где необходимо устранить изъян, — объясняет Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук.

Для анализа видеопотока ученые выбрали и адаптировали одну из самых современных архитектур нейронных сетей — YOLO11. Ее обучение проводили на обширной базе данных — более 1500 изображений лопаток разных форм и с различными типами дефектов, снятых под несколькими углами и в условиях специальной ультрафиолетовой подсветки.

Уже разработан прототип интерфейса программы. После закрепления лопатки в рабочей зоне, оператору нужно только выбрать тип лопатки в системе – ему уже соответствует своя математическая модель и программа движений робота. После запуска на экран в удобной форме выводится поле с найденными дефектными объектами и полный отчет о проведенном анализе.

— Съемка эталонных дефектов для обучения нейронной сети и тестирование прототипа проводились непосредственно на производственной площадке моторостроительного предприятия. Это обеспечило высокую практическую значимость и соответствие системы реальным производственным задачам. Точность распознавания составила 96%, что говорит о высокой способности модели правильно классифицировать состояние полировки. А полнота – 94%, что указывает на способность выявлять большинство дефектов, — поделился Алексей Духанин, аспирант кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ.

Новая интеллектуальная система, основанная на глубоком машинном обучении и компьютерном зрении, оптимизирует процесс полировки лопаток турбины с учетом их геометрии и свойств материала. Технология позволяет в реальном времени обнаруживать микроскопические дефекты поверхности, что значительно повышает качество и эффективность производства критически важных компонентов. Сейчас идут обсуждения о внедрении технологии на одно из промышленных предприятий.

В дальнейшем коллектив разработчиков планирует расширить базу данных для повышения точности распознавания, добавить 3D-модели лопаток для создания более информативных отчетов, а также масштабировать архитектуру системы, расширить область ее применения и интегрировать с новыми передовыми технологиями. Это оптимизирует производственные процессы и повысит конкурентоспособность на рынке.

Внедрение технологии ученых Пермского Политеха на предприятия авиационного и энергетического машиностроения увеличит качество продукции за счет стопроцентного автоматизированного управления и исключения человеческого фактора, сократит время контроля по сравнению с традиционными методами визуального осмотра и снизит затраты на брак и доработку изделий.

Жалобы, задержки, жалобы, задержки

Листала отзывы на авиакомпании и заметила, что большую часть негативных комментариев составляют жалобы либо на задержки рейсов, либо на бортпроводников.

Причем в последнем случае много абсурдных вроде слишком яркого макияжа или отказ заменять скорую.

Так вот, явления эти, т.е. жалобы на экипаж и задержки – взаимосвязаны! Чем больше кляуз от одних пассажиров, тем больше другим приходится ждать свой рейс и так по кругу.

Взаимосвязь следующая: пассажир жалуется (видео в сеть, письмо в авиакомпанию, обращение через чат и т.д.), далее по его жалобе на ковер вызывают либо всю бригаду, либо бригадира и того, кто обслуживал, параллельно снимая с ближайших рейсов. За сим разбор, объяснительные, подписи, отчеты.

При этом чаще собирают всех, даже если претензия была к одному.

На всю эту свистопляску уходит день. Неоплачиваемый! Также никого особо не волнует, что экипаж, например, после ночного рейса, без сна, в разъездах. Начальство должно отчитаться, значит, ты должен явиться.

Чем больше жалоб, тем больше разборов, снятий с рейсов. Ну и расписание начинает рушиться. Один экипаж выбили из графика, а другие выйти не могут, потому что перед рейсом нужен обязательный 12-часовой отдых – непререкаемое правило.

Официально не отдохнул = врач на медосмотре разворачивает домой.

И всё... В нужный час на борт не находится никого. Начинаются задержки, отмены, переносы. А пассажир, который когда-то жаловался, теперь сам сидит у гейта и спрашивает: «А что случилось?»

P.S. Руководство тоже подчиняется документам, вызывая не по своей прихоти, а потому что может получить, если не отработает жалобу.

P.S.S. На всякий случай уточню, что данная причина задержек не единственная, а одна из.

Для тех, кому удобнее читать в ТГ: https://t.me/exstuardessa