Любовь к чтению

В детстве я читала запоем все подряд. Ну почти все. От Лолиты и Любовник леди Чаттерлей, стащенных из родительской спальни, до научной фантастики и Хоббита.

А ещё у меня есть старший брат, который и научил меня читать. Он был вундеркиндом и читал не по годам взрослые книжки, и мне вечно было надо именно то, что он сейчас читает. Мы нередко дрались из-за книг.

Библиотека дома у нас была большая, хорошая, ещё дедушка собирал. Классики и фантастики было полно.

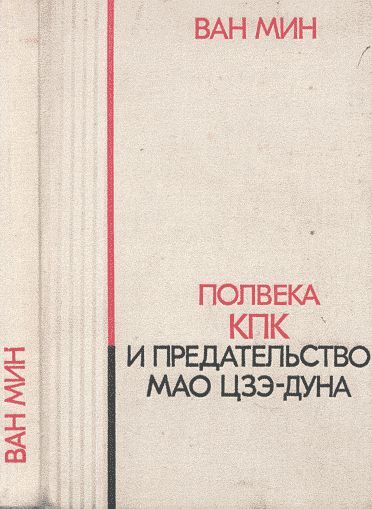

Но вот я заметила, что брат достал какую-то незнакомую книжку и читает, не отрываясь, несколько часов. Мне, конечно же, не терпелось узнать, что это и тоже прочесть. Я прошу его показать обложку и читаю:

Молодые маоисты в мире: продолжает ли китайская молодёжь учения председателя? И как в этом отличился запад?

Сегодня мы поговорим про не популярную тему - юные последователи маоизма в мире. Раньше таких было очень много, а именно в эпоху Мао, когда дети чаще всего добровольно начали уважать своего лидера, поддерживая его действия и, может быть, проповедовали его идеи уже своим детям. Однако годы председателя прошли, но, как говорится, "Никто не забыт, ничто не забыто". Кто же эти молодые "ученики школы маоизма"? Где их больше всего? Как и почему они встали на такой путь?

Статья будет распределена на категории (страны).

За идею спасибо пользователю ronanana.

Китай

Говоря о маоизме, нельзя не вспомнить о его родине - Китай. На родине маоизма он категорически запрещён новым правительством Китая во главе с Си Цзимпинем, который запретил Маоистскую Коммунистическую Партию Китая (МКПК) после ареста одного из членов партии Мао Хоужи за организацию партийного собрания в Чунцине в 2009 году. Однако, маоизм был запрещён и раньше этого инцидента, поэтому это ещё больше усугубило положение маоистской культуры в государстве. Как ни странно, на родине маоизма был запрещён маоизм, поэтому все его последователи нарушают закон и, по идее, занимаются подпольной деятельностью. Однако давайте поговорим про маоизм среди молодёжи сейчас. Судя по вышеописанному, можно понять, что последователей учения Мао не так уж и много. Большинство из них - это люди, которым передали это по наследству, остальные же были ранее конфуцианинами, которые постепенно проникались идеями Мао, в итоге плавно перетекали в маоизм, ведь одним из главных компонентов маоизма является конфуцианство.

Южная Азия

Непал

В Непале существует оппозиционное политическое движение, в авангарде которого действует Маоистская коммунистическая партия Непала. Непальские маоисты с середины 1990-х годов находились в стране под запретом как "террористическая организация", ведя ожесточенную подпольную борьбу против правящего режима.

В 2006 году маоисты сложили оружие и после 10 лет гражданской войны включились в политический процесс. На всеобщих выборах в апреле 2008 года они завоевали около трети мест в Конституционном собрании. Первое коалиционное правительство нового Непала возглавил лидер маоистов Пушпа Камал Дахал по кличке Прачанда. Однако уже в мае 2009 года он ушел в отставку из-за разногласий с партнерами по коалиции по поводу приема на воинскую службу тысяч маоистских повстанцев.

Во время восстания повстанцы захватывали многие деревни. Естественно, там, для жителей деревни они проводили свои пропагандистские маоистские учения, которые заставили стать маоистами не только взрослых, но и детей. Детские разумы, как губка, впитали все эти учения, и эти же дети в будущем могут посвятить этому свою жизнь.

Не стоит отрицать, что у маоистов были свои дети, которым маоизм автоматически передавался по наследству, а также нелегальные подпольные группировки.

Индия

В Индии постепенно набирает силу крестьянское партизанское движение, во главе которого стоят маоисты. Индийские маоисты активны в 180 районах страны из 630. По их словам, они борются за права бедных крестьян и обездоленных. Ими совершено более тысячи зарегистрированных нападений на представителей власти, полицейские участки (для экспроприации оружия), поезда, стройплощадки, заводы и небольшие города. Активисты Коммунистической партии Индии (маоистской) действуют в так называемом красном коридоре, который тянется от южного штата Андхра-Прадеш через центральный штат Чхаттисгарх в Западную Бенгалию.

В середине июня 2009 года маоистские повстанцы провозгласили обширную территорию района Лалгарх в индийском штате Западная Бенгалия "освобожденной зоной", чем в очередной раз обратили на себя внимание всего мира.

Крестьянские дети и подростки, которых активно защищало движение, были вынуждены принять маоизм. Некоторые из них даже активно участвовали в движении, и даже в крупных операциях, таких как подрыв поезда в Западной Бенгалии, где участвовало по крайней мере 3 несовершеннолетних лица, которые помогали в изготовке самодельного взрывного устройства и его закладке. Цитируя статью сайта ria.ru:

Не менее 65 человек погибло при подрыве поезда в индийском штате Западная Бенгалия.

Взрыв прогремел около 01.30 по местному времени (около 00.00 мск). С рельсов сошли локомотив и 13 из 24 вагонов "Гьянешвари Экспресс", а затем в сошедшие с рельсов вагоны врезался товарный поезд, который шел в противоположном направлении. Трагедия произошла на перегоне между станциями Хемасули и Сардийя в 135 километрах от Колкаты (Калькутты).

Европа

В Западной Европе, где маоизм приобрел популярность у части леворадикально настроенной молодежи в конце 1960-х годов, сегодня интерес к нему уже сошёл на нет.

США

Итак, а теперь мы переходим к самому неожиданному и интересному: маоизм в США! Удивительно, но факт: совсем недавно маоизм получил широкое распространение по многим штатам Америки благодаря организации "КРАСНАЯ ГВАРДИЯ" (RED GUARDS) в сотрудничестве с коммунистической партией США, однако роспуск красной гвардии в 2018 очень повлиял на дальнейшую судьбу маоизма в Америке, ведь коммунистическая партия США не смогла продвигать маоизм из-за внутрипартийных проблем. Однако, американские законы, которые не запрещали маоизм, не помешали дальнейшему распространению маоизма (а он распространялся каким-то образом даже без сторонних организаций) и он смог стать популярнее, чем в Китае! Это же коснулось и детей.

P. S. Кстати, наверняка вы видели гифку, на которой молодой темнокожий мужчина в армейской одежде отдаёт честь Мао Цзэдуну.

Итак, вот мы и подошли к концу моего первого репортажа. Надеюсь, вам понравилось.

На связи был Imperor.OfChina, до следующего выпуска!

Гибель маршала Линь Бяо на «Трайденте»

13 сентября 1971 года в Монголии потерпел катастрофу самолет «Трайдент», на борту которого находился Линь Бяо, заместитель председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна и министр обороны Китая.

В сентябре 1971 года в Китае пропал без вести министр обороны КНР, «законный преемник» Мао Цзэдуна маршал Линь Бяо. Торжества 1 октября в честь очередной годовщины Китайской Народной Республики, на которых Линь Бяо должен был занимать почетное место рядом с председателем Мао, отменили без каких-либо объяснений. Контролируемая властями пресса больше не упоминала ни Линь Бяо, ни других высокопоставленных китайских военачальников. Лишь спустя два года, на X съезде Коммунистической партии Китая, появилось первое официальное объяснение внезапного исчезновения маршала. Через восемь лет, в ходе суда над «бандой четырех», версия обросла всевозможными подробностями и обрела законченный вид.

14 сентября 1971 года, в 14 часов по пекинскому времени, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай получил экстренное сообщение. Из шифровки посла КНР в Монголии Сюй Вэньи следовало, что ночью 13 сентября самолет «Трайдент» с бортовым номером 256 разбился на территории МНР, в районе города Ундэрхана, и все девять пассажиров (восемь мужчин и одна женщина) погибли. Утверждают, что, выслушав эту новость, китайский премьер радостно воскликнул: «А! Разбились насмерть, разбились насмерть!» Затем он поспешил к Мао Цзэдуну, чтобы передать «великому кормчему» радостную весть. В отличие от Линь Бяо премьер понимал, как опасно быть вторым человеком после одержимого жаждой власти Мао, и его устраивало до поры до времени занимать третью или даже четвертую позицию в руководящей верхушке.

В донесении посла не говорилось о том, кто именно разбился в монгольской степи. На место катастрофы китайские представители отправились только на следующие сутки. Трупы были настолько обожжены, что их опознание заняло продолжительное время. Тем не менее из китайских документов следует, что Чжоу Эньлай не сомневался: около Ундэрхана погибли его «смертельный враг» Линь Бяо, жена маршала Е Цюнь (также член политбюро ЦК КПК), их сын Линь Лиго (один из руководителей ВВС КНР), личный шофер и еще пять членов экипажа.

По официальной версии, министр обороны КНР готовил контрреволюционный заговор. В августе 1970 года на Лушаньском пленуме ЦК КПК Линь Бяо предложил, во-первых, изменить конституцию, канонизировав Мао Цзэдуна как «гения», а во-вторых, избрать Мао на пост главы государства, ставший вакантным после изгнания Лю Шаоци. Если Мао откажется, добавил Линь Бяо, нужно выбрать другого кандидата на эту должность, - вероятно, имел в виду себя. Мао Цзэдун отверг оба предложения. Пост главы государства останется вакантным, заявил он. Было очевидно, что «великий кормчий» недоволен столь явными маневрами своего преемника.

Линь Бяо приходит к выводу, что захватить власть он может только с помощью военного переворота, и поручает своему сыну, Линь Лиго, взять на себя организацию заговора и привлечь к делу преданных, надежных офицеров.

В марте 1971 года заговорщики подготавливают секретный план путча под кодовым названием «Тезисы о проекте 571». Эти цифры взяты не случайно - на китайском языке они звучат так же, как слова «вооруженное восстание». Мао Цзэдун в этом проекте обозначается кодом «Б-52» - по названию американского бомбардировщика: Линь Бяо ненавидел все связанное с США. Мао характеризуется в нем как «крупнейший феодальный деспот в истории Китая». Путчисты в своем плане делают ставку на то, что в случае успеха их поддержит Москва. (Не случайно после исчезновения Линь Бяо в Китае разворачивается антисоветская кампания.)

Проект «571» предусматривал множество вариантов - от «окружения дворца», резиденции руководства КНР Чжуннаньхай, до применения ядовитых газов, биологического оружия, бомб, организации автомобильной аварии, убийства и похищения. В конце концов решили взорвать поезд, в котором должен был ехать Мао. Но в стане заговорщиков находится «героическая личность» - это дочь министра обороны Линь Доудоу (за эту «верность партии» она в дальнейшем поплатилась жизнью), которая сообщает компетентным органам о надвигающейся беде, В итоге все планы контрреволюционеров становятся известны Чжоу Эньлаю. Он изменяет сроки поездки председателя ЦК КПК, и Мао прибывает в намеченное место раньше выбранного для взрыва времени.

Тем временем в ночь с 11 на 12 сентября преступная пара, отдыхая на курорте Бэйдайхэ, близ Шанхая, ждет срочного телефонного сообщения об исходе заговора. Наконец звонит телефон, и неизвестный докладывает горькую для Линь Бяо новость: Мао жив и уже проехал Шанхай. Путч провалился. Е Цюнь в слезах начинает собирать вещи, готовясь к бегству (в документах подробно излагается список предметов, собранных супругами в дорогу. Особый упор делается на захваченном Е Цюнь русско-китайском словаре. Линь Бяо вспоминает о принадлежавшем ему по должности реактивном самолете «Трайдент». Между тем в аэропорту выясняется, что машина к полету не готова. Но заговорщикам не остается другого пути: самолет взлетает с малым запасом горючего и держит курс на север.

Первоначально Линь Бяо планировал лететь на юг, чтобы заручиться поддержкой военных, но, поднявшись в воздух, судя по всему, передумал и решил искать убежища в Советском Союзе. После Второй мировой войны он провел в этой стране три года и теперь надеялся, что советские друзья окажут ему хотя бы идеологическую поддержку в его выступлении против Мао. Над монгольской степью кончается топливо, самолет в 2.25 разбивается, все пассажиры гибнут. По просьбе китайского правительства тела погребены на месте катастрофы. Такова официальная версия гибели Линь Бяо.

Из официальных документов явствует, что Чжоу Эньлай знал о каждом шаге заговорщиков. Именно к нему, а не к Мао Цзэдуну стекается вся информация о действиях «второго человека» в Поднебесной. Чжоу единолично отдает указания всем службам, как наступить и о чем необходимо информировать Мао Цзэдуна. Получив сообщение, что Линь Бяо захватил самолет и вылетел в северном направлении, премьер без совета с Мао приказывает: «Немедленно закрыть все аэропорты страны, приостановить полеты, привести в действие все радары для наблюдения за воздушным пространством Китая».

Через некоторое время самолет-беглец обнаружен. Диспетчеры определяют, куда он держит курс. Эта информация вновь докладывается Чжоу Эньлаю. Тот просит связаться с летчиком угнанного самолета и передать просьбу о возвращении. Но командир экипажа не отвечает, продолжая вести «Трайдент» на север. Из Китая к «врагу № 1» бежит министр обороны, «второй человек» в партии и государстве. Что делать? Чжоу Эньлай тянет время и позволяет самолету войти в воздушное пространство Монголии, - сбить его уже невозможно. Только после этого он едет в Чжуннаньхай к Мао Цзэдуну, чтобы проинформировать о случившемся,

Выслушав доклад Чжоу, Мао смиренно говорит: «Нельзя перехватить - не следует сбивать. Небо хочет, чтобы шел дождь, девушка хочет выйти замуж. Тут такое дело, что ничего не поделаешь. Пусть улетает. Если мы его собьем, как к этому отнесется наш народ?» Как-то не вяжется такое философское отношение Мао Цзэдуна к происшедшему с теми энергичными, порой жестокими действиями, которые он предпринимал на протяжении всей своей политической карьеры. Загадка? Подобных тайн в «деле Линь Бяо» немало. В официальной китайской версии достоверным фактом кажется лишь гибель «Трайдента» в монгольской степи.

Способен ли Линь Бяо на столь рискованную авантюру? Для этого, помимо всего прочего, надо обладать особым складом характера. В этом отношении Линь Бяо трудно сравнивать с «вызывающим огонь на себя» Дэн Сяопином, неоднократно страдавшим за свои убеждения; или с предшественником Линь Бяо на посту министра обороны мятежным маршалом Пэн Дэхуаем, который не побоялся в период «большого скачка» пойти на конфликт с Мао Цзэдуном, за что и был репрессирован.

На IX съезде КПК Линь Бяо называется «преемником» Мао и «пролетарским гением». Мог ли о большем мечтать Линь Бяо? Как-то не верится, чтобы он, обязанный всем вождю, «ради достижения своих далеко идущих властолюбивых замыслов» (чего раньше за ним не замечалось) неожиданно изменил Мао и готовил заговор с целью его убийства.

Вторая загадка связана с бортом № 256: действительно ли находился в «Трайденте» министр обороны КНР, и если да, то был ли маршал жив к моменту катастрофы. Существует предположение, что Линь Бяо не находился в самолете, он арестован ранее в Пекине, а под Ундэрханом сгорел его двойник. Не случайно два высокопоставленных монгольских представителя заявили: на месте катастрофы «не найдено ничего такого, что доказывало бы присутствие маршала Линь Бяо в самолете», и «у китайцев, видимо, имелись причины убеждать всех в обратном». Но эта версия не подкреплена весомыми доказательствами. Что касается второго предположения - Линь Бяо все же находился в «Трайденте», но уже мертвый (12 сентября он и его жена пали от рук охранников из особой части) к моменту катастрофы, - эта версия выглядит более правдоподобно.

Очевидец событий в Монголии, некий Дондог, один из первых оказавшийся на месте катастрофы, вспоминает: «Среди обломков мы нашли восемь человек. Все они были мертвы, сильно обгорели, но, видимо, уже от степного пожара… У женщины остались какие-то тесемки на ногах и груди, у мужчин - следы военного обмундирования. Интересно, что все лежали почти одинаково - вверх лицом, с раскинутыми руками и ногами. Девятый, которого мы нашли позже в стороне от обломков, был в желтой кожаной куртке и лежал лицом вниз. Я думаю, он сразу не погиб и даже отползал от самолета. Но мы все равно опоздали…» Далее монгольский свидетель вспоминает, что вокруг сгоревшего самолета валялось много разбитой фарфоровой посуды, столовые приборы, фотоаппарат, магнитофон, несколько пистолетов и… пачки французских презервативов.

В этих воспоминаниях очевидца наиболее интересными выглядят два момента: месторасположение трупов и перечисление вещей, захваченных с собой семейством Линь Бяо. Почему восемь обгоревших тел лежали в одинаковой позе, а девятый труп - в стороне от всех? Не был ли этот девятый единственным живым на борту «Трайдента» до катастрофы? Тем летчиком-камикадзе, предположение о существовании которого в свое время высказывали западные исследователи?

Маловероятно, чтобы 64-летний маршал-беглец в самый критический момент своей жизни больше думал о дальнейшем планировании семьи, чем о содержимом топливных баков самолета. Но если предположить, что к моменту катастрофы Линь Бяо был уже мертв и чьи-то заботливые руки сложили в самолете разнообразную поклажу, не забыв о презервативах для дискредитации маршала, то становится понятной странная невнимательность Линь Бяо. Как и то, почему беглецы, удирая из Шанхая на незаправленном самолете, решили держать курс не на ближайшую заграницу - Тайвань, Южную Корею или Японию, - а полетели на далекий Север - «к советским ревизионистам», против которых с ведома маршала устроен «инцидент» на Даманском.

Прибывшие к месту катастрофы эксперты долго не могли идентифицировать трупы: обожженные лица не поддавались опознанию. Впоследствии тщательное расследование показало, что труп № 5 - это Линь Бяо. По мнению специалистов, самолет не был сбит и не загорелся в воздухе, - он мог взорваться только у земли. В противном случае обломки разбросало бы на площади не менее 10 кв. км. Посол КНР в Монголии Сюй Вэньи считал, что самолет готовился к аварийной посадке, но летчик не справился с управлением.

В высшем руководстве бывшего СССР в детали случившегося были посвящены только Л. Брежнев и Ю. Андропов, однако они не решились раскрыть полученных сведений. Только в годы перестройки гриф «Секретно» с этих материалов сняли. Линь Бяо, второй человек в руководстве Китая, естественно, стал помехой для Мао, стремившегося к абсолютной власти, и поэтому получил отставку. Говорят, Линь Бяо даже готовил на Мао покушение. Так или иначе, министр обороны попытался скрыться из Китая, но самолет, на котором он летел, разбился. Монголия, бывшая тогда «младшим братом» Советского Союза, сообщила об этом компетентным органам.

Через пять недель на место катастрофы прибыла группа экспертов во главе со следователями КГБ - генералом КГБ А.В. Загвоздиным и военным медиком генералом В.В. Томилиным. Совместно с монгольскими представителями раскопаны все девять могил, вскрыты гробы, извлечены уже начавшие разлагаться трупы. Прежде всего обращали внимание на пожилых людей; их быстро нашли. Отобрали два трупа - мужчины и женщины, - отделили головы и отвезли в Москву.

Патологоанатомический анализ (в расчет принимались зубы, телосложение, ушные раковины, прижизненные ранения) подтвердил, что в Москву доставлены черепа Линь Бяо и его жены Е Цюнь (в конце 30-х годов они проходили курс лечения в «Кремлевке»). Для большей убежденности, что этот вывод достоверен, в конце ноября 1971 года Загвоздин и Томилин отправились в Монголию и провели повторную эксгумацию останков погибших. На этот раз удалось найти кости грудной клетки Линь Бяо и установить, что он в самом деле болел туберкулезом. Это означало, что на борту «Трайдента» действительно находились маршал Линь Бяо, его жена, а также их сын Линь Лига.

Катастрофу самолета расследовала авторитетная монгольская комиссия при участии советских специалистов. Ее заключение однозначно: «Самолет № 256 „Трайдент“ потерпел катастрофу в результате ошибки летчика в пилотировании самолета». Трупы сильно обгорели и разложились, но обследование показало, что до падения самолета все пассажиры и пилоты были живы. После соприкосновения с землей самолет какое-то время скользил фюзеляжем по почве. В момент вынужденной посадки машина находилась в линии горизонтального полета, оборудование исправно, топлива достаточно, а аппаратура давала возможность ориентироваться на местности и при необходимости связаться с наземными службами. Самолет упал на скорости 500-550 км/ч, при этом шасси не выпущено, щитки в закрытом состоянии. Это означало, что экипаж не собирался совершать посадку. Эксперты не обнаружили на телах погибших следов недавних огнестрельных ранений. Личное оружие оставалось на месте, патроны не использовались.

Самолет «Трайдент», английского производства, с мая 1965 года по май 1969 года эксплуатировался Пакистанской международной авиакомпанией «ПИА», а в конце 1969 года приобретен Китаем и использовался для нужд армии КНР в основном VIP-персонами.

Но что стало причиной катастрофы? Любопытную гипотезу высказал австралийский исследователь Питер Хэнэм, который в течение шести месяцев собирал материалы в Монголии, России, Китае и на Тайване. По его версии, страдающий от ран и болезней министр обороны в очередной раз удалился на курорт в Бэйдайхэ. Он уже понимал (начиналась чистка кадров по всему континентальному Китаю, а самого маршала обвинили в попытке отстранения от власти Мао Цзэдуна), что дела его плохи и поста он лишится со дня на день. Линь Бяо испытывал глубокую апатию ко всему; но его жена Е Цюнь была в курсе всех дел в столице. В последний вечер супруги говорили о каком-то срочном вылете на юг, в Гуанчжоу, потом за границу - в Гонконг. Линь ответил: «Не убегу, даже если будет грозить смерть. Хотя бы останусь патриотом до конца». Этот разговор подслушала дочь маршала, которая позвонила премьер-министру Чжоу Эньлаю в Пекин: «Мать хочет похитить отца». До Чжоу она не дозвонилась, но важная новость до него дошла.

Около 11 часов вечера Чжоу сам позвонил Е Цюнь. Дальнейшее неизвестно, но в итоге Е Цюнь с сыном Линь Лиго ворвались в спальню маршала с криком: «Проснись, тебя хотят арестовать!» К тому времени Линь Бяо принял снотворное и плохо понимал, что происходит. Самолет стоял в аэропорту с полными баками. Маршала внесли в самолет, как мешок, через плечо, прорвавшись сквозь кольцо охраны, которая не стала (или получила соответствующий приказ?) активно препятствовать вылету, хотя без стрельбы не обошлось. Самолет взял курс на юго-восток - к Тайваню, но через 20 минут снова показался над аэродромом Шанхайгуаня, откуда вылетел. Покружился над полем, не заходя на посадку, - к тому времени Чжоу Эньлай приказал закрыть все аэропорты страны. После этого самолет направился на север - к монгольской границе.

И еще одна, неожиданная версия, основанная на тайно вывезенных из КНР и в 1983 году опубликованных в США материалов, авторство которых приписывают хорошо осведомленному источнику, скрывшемуся под псевдонимом Яо Минли.

Если верить Яо Минли, существовало два отдельных заговора. Первый, «Проект 571», организован Линь Лиго и предполагал лишь убийство Мао Цзэдуна. Линь Бяо отверг его, отдав предпочтение более сложному плану, получившему кодовое название «Гора нефритовой башни» - по имени района роскошных вилл под Пекином, где живет правящая элита. Там и предполагалось загнать Мао в ловушку. Опасный замысел Линь Бяо требовал тайной помощи Советского Союза, который должен имитировать нанесение удара по Китаю. Это дало бы министру обороны КНР повод объявить военное положение и взять Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая «под охрану», чтобы затем убить их и захватить власть.

В июле 1971 года государственный секретарь США Генри Киссинджер тайно посетил Китай и провел с Чжоу Эньлаем переговоры о путях ослабления напряженности, существовавшей в отношениях между двумя странами со времени прихода к власти в Китае коммунистов в 1949 году. В начале 1970 года намечался визит в КНР президента Ричарда Никсона. Явное примирение с Соединенными Штатами - и дальнейшее ухудшение и без того натянутых отношений с Советским Союзом - делало необходимым как можно скорее приводить в действие план «Гора нефритовой башни». Выбор пал на день, когда Мао возвращался в Пекин из поездки на юг, - 11 сентября.

Однако Чжоу Эньлай тем временем, видимо, сумел выведать у дочери Линь Бяо о заговоре ее брата, а может быть, и отца. Премьер предупредил Мао об опасности, и они приготовили Линь Бяо западню.

Вечером 12 сентября министр обороны с женой находились в качестве гостей на ужине в резиденции Мао Цзэдуна на Горе нефритовой башни. Мао лично открыл торжество, откупорив старинное императорское вино времен династии Мин. На банкете подавали деликатесы, доставленные в Пекин самолетом со всего Китая.

В 23 часа Мао Цзэдун лично проводил Линь Бяо и его жену до машины. А через несколько минут на дороге, спускающейся от виллы Мао, их автомобиль уничтожен ракетами, выпущенными из засады людьми из личной охраны Великого кормчего.

Чжоу Эньлай, опознав в обгоревших трупах Линь Бяо и его жену, сказал Мао, что следует объяснить исчезновение министра обороны таким образом, чтобы Линь Бяо «не выглядел героем». Не проявив никаких чувств по поводу смерти человека, более сорока лет служившего ему и его партии, Мао приказал премьеру быстро продумать все детали официальной версии. В этой трактовке заговора, на «Трайденте» бежал только Линь Лиго. Когда преследовавшие его китайские истребители дали ракетный залп, самолет рухнул над монгольской границей. Позже китайские власти высказали предположение, что родители разбились вместе с сыном, - этот вариант устраивал их гораздо больше, чем история со званым ужином, закончившимся смертью. Так Мао избавился от соперника. В следующем году он приветствовал в Пекине президента Никсона, и рядом с ним был его верный премьер Чжоу Эньлай.

Мао Цзэдун прожил 83 года и до самого конца отказывался делить с кем-нибудь власть.

В истории с Линь Бяо осталось немало загадочного. Действительно ли он хотел убить властителя одной из великих держав мира, своего бывшего близкого друга; был ли это побег или, напротив, устранение неугодного маршала; куда направлялся самолет? Ответы на эти вопросы остаются открытыми.

«100 великих авиакатастроф», Игорь Анатольевич Муромов, 2004г.

Роковое купание лидеров

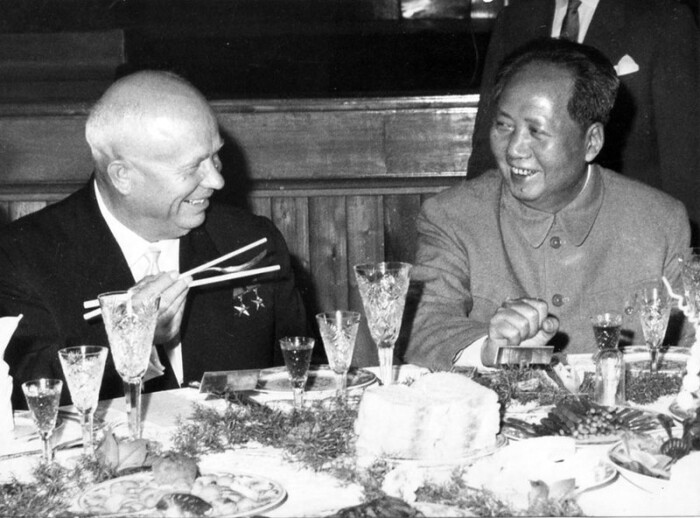

Первая трещина в китайско-советских отношениях появилась после XX съезда КПСС. По мнению Мао Цзэдуна, Хрущев был не вправе выступать с резкой критикой Сталина, не посоветовавшись с международным коммунистическим движением.

После успешного завершения первой пятилетки, которая осуществлялась на основе советского опыта и при содействии наших специалистов, «великий кормчий» прибег к авантюристической тактике «большого скачка». (Тогдашний лозунг: «Три года горького труда - десять тысяч лет счастья».) Крестьян в коммунах заставили не только коллективно трудиться, но и есть из общего котла.

Под лозунгом «Обгоним Англию!» стали варить сталь чуть ли не в каждом дворе. А я с китайскими коллегами неделю таскал на коромысле корзины с землей, помогая строить близ Пекина Шисаньлинское водохранилище. «Прыжок в коммунизм» закончился бедствием для страны и народа.

Причину провала стали искать в международной обстановке, точнее - в «ревизионистской» политике Москвы. В Пекине словно забыли, что именно Чжоу Эньлай и Неру в свое время провозгласили пять принципов мирного сосуществования, сделали их политической платформой неприсоединившихся стран. Китайское руководство стало обвинять Хрущева за его стремление снизить накал холодной войны, сделать мирное сосуществование стержнем внешней политики социалистических государств.

Самая драматическая коллизия возникла в связи с этим накануне десятилетия КНР. В сентябре 1959 года Хрущев должен был совершить эпохальную поездку по Соединенным Штатам. А к 1 октября прямо оттуда прилететь на празднование в Пекин. Меня включили в рабочую группу по составлению его речи на юбилейной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Незадолго до визита Никиты Сергеевича за океан на китайско-индийской границе вспыхнули вооруженные столкновения. Дабы оградить советского лидера от нежелательных расспросов, было опубликовано Заявление ТАСС. В нем выражались сожаление по поводу конфликта и надежда, что стороны решат спор за столом переговоров. Такая позиция Москвы вызвала негодование в Пекине. Как, мол, можно ставить на одну доску братскую страну социализма и капиталистическое государство!

И вот в самый разгар пресловутых «десяти дней, которые потрясли Америку», китайское руководство неожиданно перенесло начало юбилейных торжеств с 1 октября на 26 сентября. Это поставило Хрущева перед нелегким выбором: либо скомкать свой американский визит, либо поручить выступить на юбилее КНР кому-то другому. Он предпочел второе. Доклад, над которым мы трудились, зачитал Суслов. Хрущев же прилетел лишь 30 сентября. На другой день демонстранты все-таки увидели его на трибуне ворот Тяньаньмэнь.

После праздничных торжеств Мао пригласил советского гостя в свою резиденцию близ столицы. Там Хрущева ждал конфуз. Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих черных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, чтобы окунуться. Можно представить себе, как неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, способного легко пересечь километровую ширь Янцзы. Хрущев был настолько взбешен, что в тот же вечер объявил нам: он отменяет подготовленную нами недельную поездку по Китаю и намерен немедленно возвращаться на Родину.

Думаю, что причинами размолвки между Пекином и Москвой, которая привела к тридцатилетней конфронтации и даже боям на острове Даманский, были не только идеологические разногласия, но и личная неприязнь двух лидеров. Это чувство у Хрущева усиливали воспоминания о своей беспомощной фигуре в длинных сатиновых трусах, когда он барахтался в бассейне рядом с великим кормчим.

Всеволод Владимирович Овчинников, Размышления странника (сборник), 2012г.

Трансформация Китая в первой половине XX столетия и её родные и приёмные родители

Каждый в детские годы знакомился со сказочными произведениями, посредством чтения, просмотра анимационных и/или "обыкновенных" фильмов по мотивам или через устные рассказы родителей и бабушек и дедушек (что в наши дни встречается всё реже). Множество шаблонов, заложенных в этих в общем-то простых историях, ввиду их крайней распространённости как материалов для помощи в формировании личности ребёнка, знакомы практически всем. Один из примеров такого клише - злая мачеха, причиняющая вред в отношении к неродному ребёнку, чаще всего женского пола, который есть главный герой. Происходит это, как правило, оттого, что мачеха крайне черства и эгоистична и готова на что угодно, лишь бы покончить с мешающей ей в каком-либо плане главной героине или использовать её для своих эгоистичных интересов. Для детей такой антагонизм в сказке должен служить яркой демонстрацией очевидно негативных и позитивных черт личности, которых следует избегать в себе и окружающих. Образ же "ненастоящей" матери как антагонистки используется с целью интуитивно обозначить её холодность и нелюбовь к героине - один из архаичных подсознательных паттернов нашего мышления, существующий с доцивилизационных времён, отвергает неродных детей как носителей генов иных людей, а не наших собственных. И хотя в действительности мачехи и отчимы далеко не всегда плохо относятся к своим падчерицам и пасынкам, данный сказочный лекал знаком с детва большинству и заставляет автоматически ассоциировать слово "мачеха" с не самыми приятными вещами.

Следуя этому шаблону в контексте Китая XIX - XX столетий, можно вполне чётко увидеть ряд, состоящий из деятелей, которые играют роль или "злой эгоистичной мачехи", или "любящего родителя" по отношению к стране и её народу. А кто-то в ряду стоит посередине между этими категориями, что, в отличие от вымышленных идеальных историй, для реальности, в особенности политической, совершенно не редкость. Конечно, в политическом контексте не существует понятий "злой" и "добрый", это лишь условное обозначение, а речь идёт строго про то, сколько пользы руководитель принёс стране. Об этом и в целом о трансформациях Китая в указанную эпоху я расскажу в представленной зарисовке.

Избитый до полусмерти дракон

Китай как таковой - уникальный случай существования нации и государства. Он является в сущности своей даже не столько страной (хотя и ей тоже), сколько огромным цивилизационным пространством, которое объединено культурой, письменностью, социальными и политическими концепциями и многим другим. Центробежные силы здесь настолько сильны, что китайская имперская идея имеет огромную традицию, по непрерывности побившую все рекорды. Хотя можно привести как примеры столь же долгой истории мощного государства Иран и Римскую империю, Китай их все же, на мой взгляд, превосходит, ибо Римская держава, несмотря на более чем две тысячи лет (включая и Византию) истории единого государства, более не существует, а Иран потерял большую часть прежних мощи и влияния. Китай же по сей день выступает как огромная экономическая сила, региональный гегемон с претензией на мировое господство и держава с огромным культурным наследием. Иными словами, это наверное единственная древняя империя, дожившая до наших дней в прежнем величии. Конечно, изменения были, и нынешние КНР и Китайская республика (будет не вполне честно упомянуть только одного из них) и держава Хань времён проповедничества Христа имеют массу отличий, но тем не менее - так или иначе, территориальное ядро страны, язык, культура и даже некоторые особенности социальной организации, наследующей конфуцианской философии, у них явно имеют общие черты, из которых можно сделать вывод о наследовании современной страной этих элементов от более "ранней версии".

И тем не менее современный Китай утратил часть старых порядков - он более не является буквальной империй с императором, а конфуцианство не столь глубоко уже влияет на общество, как раньше, и официально не поддерживается. Причина тому - огромные изменения в государстве, произошедшие с конца XIX столетия по конец столетия XX-го. В Китае и до того случались упадок и разрушение империи, несложно вспомнить Троецарствие III столетия и хаос после падения династии Тан в начале 900-х годов нашей эры, после которых страна всё равно восстанавливалась в прежнем виде. Но не столь давно по историческим меркам произошли иные изменения, которые куда сильнее пошатнули традиционные имперские порядки Поднебесной и заставили её серьёзно менять курс.

К началу XIX столетия Китай занимал примерно такое же положение в мире, как и сейчас - был огромной державой с неоспоримым региональным влиянием, обладал исполинской экономикой (в отличие от нынешнего времени, первой в мире безоговорочно и с большим отрывом от остальных империй) и имел колоссальные производственные мощности. Правившая тогда династия Цин завоевала многие новые территории, следствием чего являются современные границы КНР, весьма отличные от тех, что были при династиях Хань, Тан, Сун и Мин.

Таковы "традиционные" границы Китая, которые были примерно одними и теми же с Античности и до XVII столетия. На карте - империя Мин (XIV-XVII века)

А такой Поднебесная стала при Цин к концу XVIII столетия. С некоторыми изменениями, современное территориальное состояние страны соответствует цинскому

Мощные и стабильные государственная и социальная вертикали, богатейшая ресурсная и технологическая база вкупе с огромным населением (спасибо отличному климату и рисоводству) позволяли Китаю вплоть до XIX столетия быть невероятно могущественным. Но был один нюанс - все эти сотни лет и в самом Китае, и в остальном мире господствовало традиционное общество, опирающееся на монархическое устройство и аграрную экономику. Количественные преимущества Китая вместе с его довольно прогрессивными для традиционного общества устоями (так, влияние религии в Поднебесной ещё с античных времён было очень невелико в сравнении с остальным развитым миром, она была куда более светским и рациональным государством) делали его стоящим на недостижимой для остальных высоте. Но именно в эпоху правления Цин, а конкретно во второй половине XVIII столетия, путём индустриализации, Просвещения и развития капитализма Западная Европа и в особенности Великобритания начала стремительно избавляться от традиционных аграрных моделей. Это позволило многократно повысить экономическую эффективность, делая все сферы общества выходящими на качественно новый уровень со всех точек зрения. Более подробно об этом говорилось в другой работе, за конкретным описанием этого процесса лучше последовать туда. А сейчас важно понимать одно - как бы не был велик и огромен Китай, промышленное производство с его технологическим прогрессом, равным по значению изобретению земледелия и колеса на заре цивилизации, сильно обогнало его своим качеством. Государственное управление западных держав тоже превзошло конфуцианское, став более организованным и оперативным.

Эти изменения сделали Китай наконец доступным для европейского колониализма, который в первой своей стадии (XV-первая половина XVIII столетия), когда традиционные устои ещё не уступили индустриальным, оказался бессилен перед Поднебесной и не смог её покорить. Теперь же самая развитая из тогдашних империй, в которой и началась индустриализация - Великобритания, начала "обхаживать" Китай, ища пути подчинить его своей воле. И этого удалось достигнуть, ввозя в Поднебесную опиум из покорённой Лондоном Индии. Этот наркотик ещё раньше приобрёл популярность среди китайцев, но теперь империалисты и капиталисты (как бы по-ленински это не звучало, тут это наиболее точное описание данных субъектов) повысили поставки его в Китай, что стало огромной социальной проблемой.

Его употребление стало колоссальной проблемой в Китае в определённый момент, чему немало способствовал британский империализм

В конце 1830-х годов цинские власти решили серьёзно бороться с наркотрафиком и уничтожили немалые партии ввезённого губительного товара, а вместе с тем начали "прессовать" в этой сфере британских торговцев. Тогда у Лондона появился повод начать войну (впрочем, изначальная инициатива напасть на Китай исходила скорее от коммерсантов и их лобби в парламенте), что привело к Первой опиумной войне 1840-42 годов, в которой куда лучше организованные и технологически развитые британские армия и флот бесцеремонно разбили Поднебесную, не дав ей и шанса. Это привело к потере части побережья, где появился Гонконг как британская колония, принуждению к невыгодным для Китая торговым условиям и в целом к серьёзному унижению китайского имперского самомнения. В дальнейшем Франция, США и Россия также "зайдут на огонёк" к Китаю, отбирая территории и ставя ему такие условия в экономических отношениях, которые значили превращение в периферию и потерю богатства и влияния. Традиционный порядок показал свою губительность для страны.

Опиумные войны (вторая была в 1856-60 годах и точно также кончилась разгромом Китая) болезненно обнажили все фундаментальные проблемы ещё недавно очень спесивой империи

Вместе с тем в Китай проникли и христианские миссионеры, которые серьёзно повлияли на народ, озлобленный своей бедностью, а также коррумпированностью и слабостью правительства Цин, неспособного справиться с внешними угрозами. В итоге в 1850 году на юге страны поднялось восстание тайпинов, которые являются результатом смешения представлений китайского крестьянства и христианской доктрины. Они во главе со своим лидером Хун Сюцюанем хотели построить справедливое общество без социального угнетения и беспредела властей. Всё-таки сильно ошибался Александр Сергеевич, называя русский бунт "бессмысленным и беспощадным". Китайский бунт, во всяком случае, куда более ярко демонстрирует эти качества - за время Тайпинского восстания многие ключевые регионы страны будут разрушены, а миллионы людей погибнут. Когда в 1864 году Цин с огромным трудом удалось подавить это эпическое возмущение, держава ослабла катастрофически - помимо людских потерь и разрушений, правительство, отчаянно нуждаясь в силах для борьбы с тайпинами, даст значительную автономию управленцам на местах, разрешив им даже набирать собственные армии. Это помогло подавить восстание, но сильно ослабило власть Пекина.

Тайпины будут действовать как раз в очень важных и населённых регионах, что принесёт Китаю гигантский вред

Если смотреть на картину в целом, то к 1860-м годам Поднебесная окажется в плохом положении - её международный авторитет сильно упадёт, экономика из-за отсталости от передовых индустриальных держав начнёт уменьшаться, немалая часть территорий и населения будут потеряны, а управляемость весомо ослабнет. Цинский дракон окажется в полуживом состоянии, будучи погружённым в периферию и постоянные унижения.

Шальная императрица

Казалось бы, путь очевиден - в своё время Россия, столкнувшись с похожей проблемой, пройдёт под руководством Петра Первого путь вестернизации и прогрессивных реформ, которые позволят ей возвыситься и закрепить свой статус как мировой державы. Мысль о чем-то подобном могла возникнуть и в головах китайского истеблишмента после тайпинского восстания и опиумных войн, и некоторые высокопоставленные лица действительно попытались запустить реформы. Одним из таких был, к примеру, великий князь Гун, который организовал так называемую "политику самоусиления", в рамках которой китайские студенты учили западные языки и науки, а кроме того происходили некоторые толчки в сторону индустриализации и модернизации армии и флота. Вспоминая заявленную аналогию с "плохими" и "хорошими" родственниками, Гуна можно назвать добрым и любящим, но не слишком авторитетным дядюшкой.

Почему я так говорю? Потому что была у Китая того времени куда более яркая и влиятельная фигура - Цыси, вдовствующая императрица, игравшая для него роль эгоистичной злой мачехи. Фактически, после смерти императора Сяньфена в 1861 году она как самая любимая и амбициозная из наложниц покойного монарха и мать малолетнего наследника стала управлять империей. Это личность чрезвычайно интересная - пройдя путь от самой "низшей" наложницы (а в гареме императора действовала система рангов наподобие чиновничьей, что хорошо иллюстрирует уже упомянутую сложность и развитость конфуцианской системы даже в таких вещах) до матери будущего императора, а затем до регентши, Цыси отлично знала цену достижения верховной власти. Едва ли её интересовала судьба державы, скорее личные амбиции и благополучие, а ресурсы страны она рассматривала как материал для обогащения себя и увеличения своего властолюбивого эго. При этом таланта в придворных интригах и дипломатии ей было не занимать, что объясняет её возвышение над князем Гуном и высшим чиновничеством, которые не смогли ограничить власть императрицы. Цыси в своём стремлении сохранить контроль над правительством в сущности не была ни сторонницей, ни противницей реформ, а старалась ослабить обе партии, дабы исключить появление сильного конкурента во власти.

На этом изображении Цыси в царственном наряде и весьма почтенном возрасте, что намекает на крайне долгий срок её правления, которое представляло собой регентство над нескольким императорами, не имевшими никакой власти

Кстати, о консерваторах - среди чиновничества, которое в Китае традиционно, в отличие от прочих монархий, было основной элитой вместо военных и духовников, консервативные настроения и убеждённость в том, что реформировать государство необязательно и даже вредно, были очень распространены. Это может показаться контринтуитивным - мол, разве после всех унижений и катастроф, которые пережил Китай с 1830-х по 1860-ые, необходимость изменений не могла стать очевидной? Но надо копнуть глубже - в мышление этих людей. Для них все эти события были не более чем "набегами варваров", которым только посули откуп - и отстанут. Для тогдашнего китайца монгол и англичанин были суть одним и тем же - оба приходят извне и стремятся заполучить богатства Китая, прибегая к грубой силе. Веками Поднебесная была столь богата и могущественна, что думать о внешнем мире иначе для большей части элиты было невозможно. А раз европейцы - такие же варвары, что и кочевники, то значит отказываться от старого доброго конфуцианства и имперского устройства вовсе не нужно, просто "задобрить дикарей" (именно так, к примеру, официально объяснялась передача Англии Гонконга) и прекрасно жить дальше, пользуясь благами, что высшему слою давала традиционная система.

Таких субъектов, не желавших ничего менять, было очень много, и они постоянно мешали Гуну и его партии. Вкупе с интригами Цыси, которая хоть крепко и не занимала ни одну из сторон, но тоже была склонна сохранять порядки, которые, собственно, и привели её к власти, это привело к крайне слабому эффекту от реформ, сырости и половинчатости изменений. Реально цинская держава не вывела себя на новый уровень, оставаясь всё такой же консервативной застойной монархией. Максимальный эффект "политики самоусиления" - проникновение некоторых достижений прогресса вроде телеграфа и железных дорог в прибрежные города и закупка слегка староватого вооружения и боевых кораблей европейцев образца 1850-х годов. А сам корень системы, устаревший и серьёзно прогнивший, затронут не был.

Поэтому совершенно неудивительно, что все эти иллюзии перемен рассыпались после новых войн - с Францией за вассальные тогда Пекину королевства Индокитая 1884-85 годов и с Японией за Корею, Тайвань и некоторые другие территории в 1894-1895 годах. Сокрушительные поражения в них ещё больше снизили престиж Китая и показали всю слабость правительства, не способного к настоящим реформам. Китай по-прежнему использовался как рынок сбыта империалистов и делился ими на сферы влияния, временами теряя ещё территории.

В это же время Цыси устранила из политической жизни Гуна и прочих конкурентов, стал де-факто абсолютным монархом. Она присваивала себе средства, предназначенные для реформирования страны, и тратила их на свою роскошную жизнь. Аналогично поступали и те самые "хорошие" чиновники, насквозь коррумпированные. К концу XIX столетия дела в Поднебесной пошли совсем плохо - при некомпетентности правительства и его попустительстве некогда великая империя стала абсолютной периферией империалистических держав, с которой они могли делать что хотели. К примеру, Манчжурию на севере страны, откуда и вышла правящая династия, в 1896 году взяла под частичный контроль Россия вместе с портом Далянь на полуострове Ляодун. Спустя год после разгрома от Японии ещё одна империя вошла в пределы Китая, при этом правительство полностью согласилось(мотивируя союзом с Россией против Японии же, но тем не менее). Аналогичная ситуация была и с прочими империями тех лет, такими как Германия (обосновалась на другом полуострове - Шаньдуне). Цинская империя критически теряла суверенитет, что вкупе с экономическим упадком и разгулом коррупции вызывало крайнее недовольство населения.

Эта роскошная лодка была построена для Цыси. Фактически, вместо улучшения страны деньги шли на подобные вещи

При этом часть новшеств из Европы и США всё же проникла в Китай, в основном в крупные прибрежные города. Западное присутствие раздражало низовые слои населения, которые копили недовольство. В 1900 году на антиколониальной волне поднялось восстание ихэтуаней ("боксёров", как их назвали западные СМИ). Они принципиально отказывались от огнестрельного оружия, используя только холодное или вовсе знаменитые китайские боевые искусства. Цыси умело смогла перенаправить гнев восставших с цинской власти на европейцев, позволяя ихэтуаням уничтожать построенную по западному образцу инфраструктуру и атаковать "белых", находившихся в стране. Это спровоцировало европейские державы и Японию и дало им повод снова вторгнуться, окончательно унизив Китай. Войска нескольких империй разбили восставших и ещё более закабалили Поднебесную. США навязали Пекину "политику открытых дверей", которая формально была призвана служить цели открытой и равной торговли мира с Китаем, реально же она уничтожила остатки китайского суверенитета и поставила Китай в состояние нищей полуколонии окончательно.

Русские войска бьют "боксёров" под Пекином. Интервенция 1900 года отправила Цинский Китай в самую низшую его точку.

Добрый доктор и монарх в президентской шкуре

Это событие вкупе с поражением от Японии всё же заставило даже такую неповоротливую и прогнившую систему, как цинская, предпринять первые реальные шаги к трансформации Китая. Древние устои, существовавшие к тому моменту более двух тысячелетий, явно вели в пропасть. Даже Цыси увидела это, и потому сделала две вещи :

- Приказала организовать армейскую группировку, организованную и оснащённую по последним канонам западных держав. Она создавалась с 1895 года и стала известна как Бэйянская армия. Эту организацию надо запомнить, она в будущем сыграет важнейшую роль.

-Отменила конфуцианские экзамены на чиновника, существовавшие без весомых изменений с начала VII столетия. Это случилось в 1905 году.

Впрочем, эти первые серьёзные шаги, которые действительно начали менять страну, династия сделала от безысходности и на последнем издыхании, поскольку уже после смерти вдовствующей императрицы, что испустила дух старой, но до конца держащей власть, в 1908 году, для старого порядка пошёл обратный отсчёт. Уже в 1912 году власть династии Цин пала, а вместе с ней пала и традиционная китайская имперская система.

Возникает вопрос - а кто её сверг? До сих пор я говорил только о восстаниях низовых слоёв общества или о грызне элит, и не упомянул того, что во второй половине XIX столетия в тех самых крупных городах с новшествами из Европы и США и в китайской диаспоре за рубежом возникла интеллигенция, настроенная на решительные изменения в стране. Из неё выделился такой деятель, как Сунь Ятсен, врач по образованию, который страстно желал Китаю реформ и восстановления стабильности и благополучия. Им ещё в 1894 году было образовано Общество возрождения Китая, которое в дальнейшем станет партией Гоминьдан. Революционеры и их лидер после смерти Цыси, которая к концу Цин фактически одна держала на плаву умирающую империю, начнут стремительно набирать силу и популярность.

Осенью 1911 года случилась Синьхайская революция, в ходе которой революционные силы отобьют у цинских властей южный Китай, который был дальше от родной для династии Манчжурии и более европеезирован. Сунь Ятсен, бывший до того в эмиграции, вернётся на родину как герой и лидер нового порядка. Этот человек, сформировавший так называемые "три народных принципа" - национализм, народовластие и народное благосостояние и активно выступавший за изменения, по праву считается "отцом" нового Китая, лишённого устаревших концепций старины. Его, в отличие от Гуна и Цыси, можно назвать любящим родным родителем, который имел авторитет и положительное влияние на судьбу страны.

Впрочем, не он "добил" власть императоров Цин. Это сделала другая фигура, которая в современном Китае (по обе стороны пролива) не почитается вообще, в отличие от Ятсена как основателя Республики. Помните, я подчеркнул важность современной и относительно мощной Бэйянской армии? Так вот, её лидером с 1901 года был Юань Шикай, один из приближенных Цыси, человек консервативный и авторитарный. Когда юг Китая заняли революционеры, ещё владевшие севером старые власти обратились к нему и его армии за помощью в защите от республиканцев, что он не вполне исполнил - вступив в переговоры с Сунь Ятсеном, Шикай совершил удивительный трюк - мирно разрешил конфликт между уже республиканским югом и ещё монархическим севером, сместив Цин и объединив страну под своей властью, став президентом свежеобразованной Китайской республики. Наличие подготовленной армии, куда более сильной, чем сырые отряды революционеров, помогло ему добиться власти - все понимали, что реальная сила сейчас у него. Сунь Ятсен, пробыв лишь несколько месяцев временным президентом, уступил ему власть. Шикай стал в феврале 1912 года президентом как компромисс между двумя частями страны.

Юань Шикай был представителем имперской элиты, но благодаря наличию у себя под началом самой сильной в Китае вооружённой группировки стал и первым постоянным президентом

Новый руководитель, однако, занял место Цыси как жестокого приёмного родителя китайского народа. Буквально с самого начала своего президентства он стремился реставрировать монархию, только уже как основатель собственной династии. Как военный по профессии, Шикай правил авторитарно, проводя репрессии. А между тем ни единой реформы, которая бы реально начала улучшать страну, не было проведено. Застой и упадок, бывшие перманентными при поздней Цин, продолжились и даже перспективы их прекращения не виднелось. Внешние унижения тоже не пропали - в начале 1915 года правительство Шикая приняло очередные унизительные требования от Японии, чем вызвало массу возмущения. Последней каплей стало провозглашение Шикая императором в декабре 1915 года, после которого его быстро свергнут, а страна, и без того уже очень децентрализованная, с уходом последней "крепкой руки", окончательно распадётся на де-факто независимые провинции, периодически конфликтовавшие друг с другом.

А это герб основанного им правительства, которое, распавшись на несколько клик, просуществует на севере страны вплоть до 1928 года. Как видно, от Цин он ни в чём далеко не ушёл, даже в символике

Наследие Сунь Ятсена

В общем, цинский военный Шикай оказался плох как правитель и ничего Китаю не дал, лишь усугубив положение. Вместе с ним совсем умерла последняя надежда монархистов, которых, впрочем, после "успехов" Цин уже и не было. Ну хорошо, подумает читатель, но что такого хорошего сделал Сунь Ятсен, ведь он и вовсе управлял всего несколько месяцев? И тут правда странно - по сути, непосредственно основатель Гоминьдана мало что сделал как президент, но его идеологическое влияние очень велико - именно он сформулировал концепции реформирования государства, полного отказа от устаревших устоев и укрепления национализма, призванного объединить ползуче разваливавшуюся ещё с восстания тайпинов страну. Его идеи позволили двум группам - Гоминьдану с одной стороны и Коммунистической партии Китая (КПК) с другой, объединиться вокруг фигуры революционера (которого они обе по сей день почитают) и покончить в конце 1920-х и с последователями Шикая - бэйянскими милитаристами, и с прочими самопровозглашёнными лидерами регионов. В дальнейшем эти силы и их лидеры - Мао Цзэдун и Чан Кайши, хоть сами совершат много ошибок, будут враждовать и даже разделят страну на два правительства, что продолжается до сегодняшнего дня (что не сесть хорошо, конечно), но наконец уведут Китай от губительной традиционной системы, от которой так долго не могли отказаться. А это уже даст базу для прихода новых "отцов" Китая - Дэн Сяопина и тайваньских реформаторов. В итоге вся цепочка, начавшаяся на Сунь Ятсене, приведёт и КНР, и Китайскую республику на Тайване к процветанию.

Таким образом, Китай в переломный момент своей истории имел ряд "злых мачех" и "добрых отцов". Первыми являлись Цыси и Юань Шикай, которые рассматривали страну каки ресурс и источник власти, пытаясь сохранить умирающий традиционный порядок, обеспечивавший им власть. А вторыми можно назвать Сунь Ятсена и вслед за ним Мао, Чана Кайши, Дэн Сяопина и прочих. Они действительно сделали многое для родины, поступательно выводя её из тяжелейшего положения. И хотя степень успеха на этом поприще у каждого из них была своя, самое главное, что польза от их деятельности была, что прекрасно демонстрируют обе современные китайские республики.

Зачем?

Видел я как-то в Интернете женщин, твердящих, что мужчины — бесполезные мужланы; созерцал так же мужчин, гласящих, что женщины — тупые бабы.

Я вот не могу понять, что у них на уме. Разве так трудно осознать, что женщина — дополнение к мужчине, а мужчина — дополнение к женщине? Да и пол выбирают, что ли?