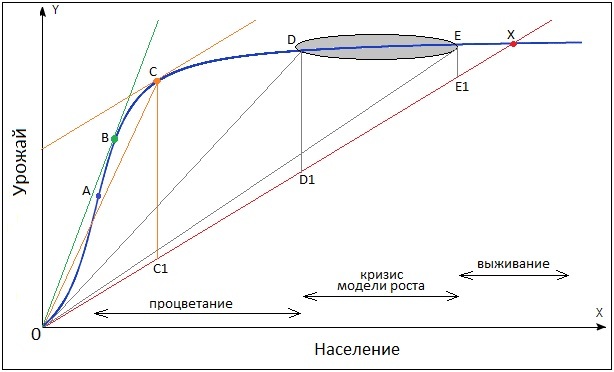

Сразу отмечу, что на этом графике нет времени. Движение по графику необязательно линейно, обычно общество движется по нему колебательно.

1. Точка О, стартуем отсюда – отцы-основатели высадились на новую землю и распахали первый гектар пашни. Первое время рост идет с ускорением – на счет увеличения глубины разделения руда.

2. Точка A – перегиб графика, достигнута наибольшая глубина разделения труда.

3. Точка B – наибольшее благосостояние, урожай на душу населения максимален.

4. Точка C – наибольшая экономическая мощь (количество свободного продукта, C-C1).

Здесь пока остановимся и посмотрим на период A-С чуть подробнее – как в нём формируются общественные отношения?

А так, что при избытке свободного ресурса в лидеры общины выбиваются те, кто успевают быстрее других включить этот ресурс в хозяйственный оборот. Ведь нормы прибыли тут зашкаливают, поэтому эффективность не особо важна, главное наглость и инициатива.

Примеры подобных исторических эпизодов – Рим после победы над Карфагеном (2-й век до н.э.), Великие географические открытия, США в целом (особенно выделяются периоды после войны за независимость, после войны между севером и югом, ну и после 2-й мировой).

Модны схемы вида «взял в долг, нанял воинов, захватил рабов, продал их, вернул долг и остался с прибылью».

Или «взял в долг, сплавал по маршруту Ливерпуль-Нигерия-Куба, перевёз промку/рабов/тростник, вернул долг и остался с прибылью».

То есть, избыток неосвоенного ресурса приводит к возможности экспоненциального роста капитала. И это не уникальное свойство европейского промышленного капитализма 19-20 веков, такие ситуации бывали и раньше.

Демография на этом этапе цветет и пахнет – еды много, а вот людей чтобы застолбить все участки земли остро не хватает, поэтому размножаются крестьяне хорошо.

Общественная мораль при этом формируется в соответствии с экономическими реалиями – примерами для подражания становятся успешные торговцы и бизнесмены, поэтому и мораль начинает строиться вокруг денег. Иногда даже менталитет целой нации формируется вокруг этого – например, США, которые сформировались как нация именно в условиях избытка ресурсов.

Также в точке C происходит очень важное событие – теперь новый крестьянин добавляет к общему урожаю меньше, чем съедает сам. Обычно оно остается незамеченным современниками – свободного урожая еще много, и община перераспределяет его.

Однако, мир уже не будет прежним. Потому что люди, которые производят перераспределение, начинают увеличивать своё влияние в обществе и вступают в конкуренцию с людьми, которые осваивают новые территории. И чем дальше общество заходит по графику, тем влияние «перераспределителей» выше. Так начинается формирование вертикалей власти (поначалу их может быть несколько).

То есть, чистый рыночный капитализм возможен лишь в фазе A-C, а после C начинается конкуренция неэкономическими методами, в том числе с участием силовых органов государства.

Быстрее всего это проявляется в международной торговле, тезис Ленина «Империализм как высшая форма капитализма» как раз про это.

Но и «освоители» не сидят без дела, а пробуют повысить свою конкурентоспособность экономическими методами – путем технического прогресса или улучшения организации труда (например, конвейер).

И они тоже начинают создавать свои вертикали власти. Ведь если «перераспределители» объединяются для противостояния чужим, то «освоители» объединяются для лучшего контроля своих. Иногда такие группы срастаются друг с другом – всякие финансово-промышленные кланы это как раз продукт такого сращивания.

Важно заметить, что общественная мораль на этом этапе такая же, как на предыдущем – деньги превыше всего, просто борьба за эти деньги становится острее, разнообразнее и грязнее.

Например, если типичный римский полководец ранней Республики это был батяня-комбат и слуга государев, то известные римские полководцы времен кризиса Республики (Цезарь, Помпей, Красс, Антоний) были скорее бизнесменами от войны – богатейшими людьми своего времени, которые заработали стартовый капитал войной, а в дальнейшем приумножили его спекуляциями, ростовщичеством, крышеванием бизнеса и т.д. Что-то среднее между олигархом и криминальным авторитетом.

На этом этапе (после точки C) демография начинает пробуксовывать – новые люди уже не нужны в таком количестве, как раньше. Вернее сказать, новые люди уже убыточны для экономики в целом, но это еще не осознается обществом.

5. Точка D – урожай на душу населения существенно падает относительно точки B, и это становится заметно слишком многим. Начинается брожение умов, поиск виноватых и разговоры о том, как жить дальше. Однако, свободный ресурс еще имеется (D-D1), количество еды на душу населения еще не приводит к голоду, поэтому далее разговоров дело пока не заходит.

«Освоители», столкнувшись с повышением конкуренции, начинают использовать всё более сильнодействующие средства. Например, усиливают эксплуатацию работников – пользуясь избытком населения, начинают платить меньше зарплату.

В некоторый момент кому-то из «освоителей» приходит в голову гениальный план – а что, если поискать на других островах более дешевых работников? Морские экспедиции посещают соседние острова, обнаруживают там менее развитые племена и нанимают их на всякие тяжелые работы.

С точки зрения «освоителей» всё хорошо – норма прибыли выросла. Но с точки зрения экономики острова в целом это лишь загоняет её еще дальше по графику.

Демографические последствия – рождаемость снижается еще более. Во-первых, потому что новые работники не особо нужны экономике острова в целом. А во-вторых, потому что выращивать своих работников экономически невыгодно, их же придется сначала кормить лет по 15 каждого. Дешевле привезти очередную партию мигрантов.

Далее – снижение деторождения высвобождает часть женщин как работников и тем самым оказывает понижательное давление на зарплаты. Например, если раньше муж получал 100 ракушек, а жена занималась детьми, то теперь и муж и жена получают по 50 ракушек (объем урожая то не поменялся).

Далее – это начинает выталкивать дополнительных женщин на рынок труда, что ведет к еще большему снижению рождаемости, и еще более увеличивает потребность в новых мигрантах. Такой вот самоподдерживающийся процесс.

В пределе – общество вообще не размножается само, а закупает готовых работников на стороне. И никакого заговора рептилоидов – сами, добровольно и с песней.

Потому что, если вдруг кто-то очень сознательный захочет размножиться сам, то ему придется кормить свою семью на 50 ракушек, а не на 100 (как его многодетный дед). Да и на эти 50 ракушек ему придется кормить 4+ человек, в то время как соседи тратят свои 50 ракушек полностью на себя.

Общественная мораль при этом начинает деформироваться – если раньше богатые люди были примером для подражания, то теперь они становятся объектом зависти и ненависти. Из-за этого богатые начинают скрывать своё богатство, показательно скромничать, вести конкуренцию в более узком кругу, не выставляя ее на публику, заниматься благотворительностью и т.д. То есть, мораль становится двойственной – для своих одна мораль, а для масс другая. Что, конечно же, не добавляет обществу устойчивости.

Точка Е – качество питания снижается настолько сильно, что островитяне уже не в состоянии поддерживать сложную социальную структуру и общественный консенсус.

Далее может случиться гражданская война с кратным снижением численности населения – перемещение назад по графику.

А может наоборот – островитяне останутся в диапазоне E-X, разобьются на небольшие группы и будут пытаться выживать отдельными деревнями или даже отдельными семьями.

Мораль при этом поменяется кардинально – если раньше она строилась вокруг денег и личного успеха, то теперь она будет строиться вокруг коллективного выживания.

Как ни странно, демография при этом, несмотря на снижение пайки, улучшится – ведь поток мигрантов иссякнет (их кормить нечем), аргумент про зарплаты исчезнет (какие нафиг зарплаты? делим урожай поровну на всю семью), а вот численность деревни станет важным фактором в противоборстве с другими деревнями. Поэтому старейшины будут принуждать молодежь размножаться – и словом, и делом.

И голода они не будут бояться – если вдруг начнутся голодные года и часть деревни помрет от бескормицы, то это не страшно, у соседей ведь тоже неурожай, поэтому баланс сил сохранится. Хуже будет, если вдруг начнутся тучные года, и соседи размножатся быстрее – так можно и войну им проиграть.

Традиционный крестьянский быт – это как раз «выживальческая» модель социума, живущего в диапазоне E-X. Единственная устойчивая в веках из всех вышеперечисленных.

Там сильно сложнее – есть соседние цивилизованные острова, есть технический прогресс (переход на график повыше), есть возможность увеличить урожай за счет дополнительных трудозатрат (асимптота графика менее выражена) и много чего еще. Некоторым даже кажется, что у сложной экономики принципиально иные законы, чем у простой.

Однако ж нет – их суть и смысл ровно такие же, как в описанном примере с островом. Просто цикл длиннее и более витиеватый.

И, кстати, экономическая конкуренция между островами лишь ухудшает демографическую ситуацию – остров, который попробует отправить своих женщин рожать детей, а мужчинам начнет платить по 100 ракушек, может проиграть рынки сбыта островам, где работникам платят 50 ракушек.

Важный нюанс – если в примитивной экономике ключевыми параметрами является перепроизводство населения и нехватка еды, то в развитой экономике их место занимает перепроизводство амбиций населения и нехватка свободного ресурса в целом. То есть, развитая экономика вполне может скатиться в кризис при неизменном населении и без голода – достаточно создать населению завышенные ожидания.

Например, во всяких там эмиратах ресурсная пайка на душу населения огромная, и пособия по деторождению щедрейшие, но проблемы с демографией как у всех. Потому что нет свободного ресурса для роста, он весь уже включен в экономический оборот. Абсолютный же уровень жизни значения не имеет.

Причины демографических спадов кроются не в капитализме как таковом, а исчерпании свободного ресурса для роста. При наличии свободного ресурса рождаемость хорошая, а при его недостатке популяция сама корректирует свою численность через снижение рождаемости. И это почти не зависит от политической и экономической модели общества.

Капитализм с этим процессом связан косвенно – при появлении свободного ресурса начинают возникать капиталистические или аналогичные им отношения. То есть, капитализм не влияет на демографию сам по себе, а является таким же следствием количества свободного ресурса.

Древний Рим вот столкнулся с падением рождаемости уже в 1-м веке н.э., будучи на пике экономической и военной мощи. Когда никакого капитализма и в помине не было. Потому что свободный ресурс (халявные рабы) начал истощаться. И даже серия гражданских войн не особо исправила ситуацию – откатились чуть назад по графику, далее социальное напряжение опять стало накапливаться.

Вообще пример Римской Империи весьма познавателен – ребята перепробовали множество способов исправления и экономической и демографической ситуации, да еще и относительно подробно это задокументировали. Те же реформы Диоклетиана в 3-м веке н.э. привели к смене модели роста, что продлило жизнь государству еще на 2 века.

Правда, римлянам было проще – у них не было под боком сильных соседей, готовых напасть в минуту слабости. У современных же государств столь тепличных условий нету.

Ведь при наличии соседа приходится постоянно держать ухо востро – если ты попробуешь затеять реформы, то сосед может ударить, когда вложения в реформы уже сделаны, а эффект еще не достигнут.

Или наоборот – сосед может затеять реформы у себя, и, если дать ему время довести их до конца, то он может ударить с позиции силы.

А самый плохой вариант – сосед довел свои реформы до конца, ты увидел, что они реально дают эффект, и решил провести аналогичные у себя. Тут удар почти неизбежен, так как пик силы соседа приходится на твой пик слабости. Угу, то самое «надо пробежать эту дистанцию за 10 лет, иначе нас сомнут».

Всё это сильно повышает цену ошибки – и в реформах, и в отказе от них. И, кстати, именно это не позволило европейцам в полной мере воспользоваться своими географическими открытиями и технологическими прорывами Нового времени – добытый с их помощью ресурс был потрачен преимущественно на внутренние тёрки, какого-то аналога Римской Империи они так и не смогли создать.

Вы всё еще хотите поправить демографию деньгами? Попробуйте сначала сделать это на примере описанного выше острова. Расскажите, если получится.

Это в целом относится к любым социально-экономическим идеям – их лучше сначала проверять на более простых моделях.

И вот на примере острова хорошо видно, что мотивация пряником работает лишь в диапазоне A-C. Если же общество находится в диапазоне D-E, то создать условия как в A-C оно может лишь очень небольшим социальным группам.

Отсюда варианты исправления демографии:

1) Перескочить на более высокий график, попав в область A-C на нём.

Например, совершить технологический прорыв – увеличить урожайность с гектара.

Или совершить drang nah соседний остров, вырезать местное население и переселить часть своих жителей туда. Эффект аналогичный.

2) Вернуться обратно в А-С, сократив своё население. Но это сложно сделать без разрушения общества – революции и гражданские войны обычно заканчиваются совсем не так, как планировали их инициаторы. А в случае развитой экономики сокращение населения может привести к уменьшению глубины разделения труда, и как следствие к переходу на более низкий график с дальнейшей депопуляцией.

3) Контролируемо перейти в E-Х с внедрением «выживальческой» модели управления и «выживальческой» морали, но без скатывания в физическое выживание. При наличии внешней угрозы и сплоченной элиты это вполне можно сделать, даже находясь в диапазоне D-E.

Но тут очень важно держать нос по ветру. Ведь если вы запретите ввоз рабов, обяжете всех жителей острова заводить собственных детей, обеспечите всем жителям схожий уровень потребления (что желательно для «выживальческой» морали), и не дай бох начнете обучать детей за казённый счет, то вам придется непременно закрыть жителям выезд с острова.

Потому что иначе наиболее толковых тут же сманят к себе соседние острова – «Вау, образованный раб, круто же!» Причем сманят по-хорошему – даже если среднее качество питания на соседних островах такое же, то ведь социальное расслоение там выше, поэтому образованному рабу предложат пайку как у рабовладельцев, а не как у рабов. И она будет выше, чем пайка на его родном острове.

Например, если начать реализовывать проект по выращиванию людей силами государства, то придется сразу продумать все защитные контуры – чтобы эти люди не разбежались потом усиливать экономики соседей. То есть, не стать поставщиком «образованных рабов».

Ну либо наоборот – целенаправленно стать им, построить на этом бизнес-модель.