Страх, апатия и долг

Пост в Лигу психотерапии.

Это цикл постов с тэгами "Лидия Гинзбург" и "дистрофия", в котором мы читаем о жизни блокадников - людей, переживших военную блокаду города, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, почти 900 дней.

Посты могут содержать шокирующий контент, поэтому, пожалуйста, поставьте тэг "дистрофия" в игнор, если вы впечатлительный человек.

Девушки-наблюдатели из частей противовоздушной обороны на крышах блокадного Ленинграда.

"Записки блокадного человека" на страницах 517-578 книги, текст цитируется по изданию

Гинзбург Л. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. - 608 с.

Фотографии ленинградки С.И. Петровой, пережившей блокаду. Сделаны в мае 1941 года, в мае 1942 года и в октябре 1942 года соответственно.

"Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она — абстракция небытия или эмоция страха. В первом случае она принадлежит к числу непредставимых представлений (вроде вечности, бесконечности). Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, — нужна работа воображения, превышающая возможности многих.

От большинства ленинградцев художник X. (хороший художник) отличался страхом перед бомбежками. Он перебрался к знакомым, потому что они жили в нижнем этаже. Дочка их, лет двенадцати, заглядывала к нему, когда он беспокойно ходил по комнате:

«Идемте чай пить. Они сейчас кончат» (они — это немцы). Он отвечал ей: «У тебя нет фантазии, поэтому ты не боишься. Понимаешь, надо быть очень умным, чтобы как следует испугаться».

В той мере, в какой страх смерти есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоций. Он возникает и пропадает не по законам разума, регистрирующего объективную опасность, но в силу игры импульсов и рефлексов. Здесь я напоминаю вещи, давно уже сказанные. Например, можно проснуться в самое мирное время, у себя в постели, цепенея от ужаса при мысли о неизбежном уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае ночная, без помех, сосредоточенность, в другом — отвлечение внимания). У человека, страдающего философской смертобоязнью, нервы могут быть хорошо приспособлены к специфическим толчкам и свистам — и наоборот.

Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе. Нет другой области, в которой с такой наглядностью обнаруживалась бы мощь социального давления.

С древнейших времен и до наших дней слово трус — магическое слово. Можно бояться насморка, но смерти бояться стыдно. Как удалось внушить такое человеку, с его волей к самосохранению, воспитать его в этом? Вероятно, удалось потому, что иначе существование общества, государства вообще невозможно и сюда была брошена вся сила внушения.

Вот рассказ М., женщины средних лет; в начале войны она работала в каком-то ленинградском учреждении машинисткой. Постепенно все уезжали. Ее учреждение, как и некоторые другие, формально еще функционировало. С начала войны у них были заведены ночные дежурства сотрудников в кабинете директора — на всякий случай. Восьмого сентября дежурила М. Каждый раз, около 20-ти часов, немцы педантически напоминали о себе безрезультатной тревогой. Это стало уже распорядком дня. М. взяла с собой книгу; потом можно будет прилечь на диване, подремать до утра. В 20 часов — тревога. Это привычно; кончится, и можно будет прилечь. Но вдруг что-то новое, никогда не испытанное. Не то звук, не то толчок, звук — он же толчок. Тяжело содрогнулся пол, на потолке закачалась лампа. Еще, еще раз. Если бы не затемнение, было бы видно зарево Бадаевских складов, горевших с хлебом Ленинграда. Первые бомбы первой бомбежки падали поблизости от учреждения. Учреждение было сугубо штатское и в те дни уже никому не нужное. Но дежурный должен дежурить у директорского телефона на случай — чего? — вероятно, указаний. М. стояла посреди кабинета; тремя этажами ниже помещалось бомбоубежище. Опять содрогнулся пол. А на суконно-бронзовом директорском столе молча стоял телефон. Уход от него — трусость, антигражданственность. Мысли о трусости, боязнь обнаружить трусость и одновременно мысль о никому не нужной опасности так всецело ее занимали, что настоящий физический страх она не успела почувствовать. Она вышла на площадку внутренней лестницы и вернулась, вышла еще раз и вернулась, чувствуя, как смертный страх, самозащита крепко зажаты оцепенением. В директорском кабинете нервно тикало радио. Защищаясь от одиночества, от какого-то нового качества тоски, М. бесцельно сняла телефонную трубку. Соединения не последовало. Абсолютная беззвучность — значит, линия где-то уже повреждена. Тогда она сошла вниз. У входа в убежище теснилось несколько человек. Один с наскоро перевязанной головой. Это прибежали с соседней улицы, из первого разбомбленного дома. По коридору сновал сослуживец, начальник местной дружины ПВО. Он готов был ко всему, в том числе к смерти. «Почему вы не на местах? Все по местам! Вы что здесь делаете?»-»Телефонная связь прервана...» Но он не слушал ее, он кричал, пробегая дальше по коридору. Он вообще не имел права ей приказывать, никто не мешал ей спуститься в подвал. Но она не спустилась. Дом опять дернулся и содрогнулся. Она медленно поднялась наверх, в директорский кабинет и потрогала рукой неживой телефон. Дотронувшись до телефона, вспомнила, что нельзя позвонить домой (в сентябре еще действовали частные телефоны), что муж, может быть, уже знает, что бомбили в этом районе. Стало тихо. Почему-то часто мигал потускневший свет. Она медленно спустилась по лестнице. Не в убежище, а так — постоять в нижнем коридоре.

Настоящий страх она пережить на этот раз так и не успела. Настоящий страх вытесняет все остальное как несущественное. Она же слишком была занята другим — мыслями о том, как бы не обнаружить страх и сделать то, что все делают, или о том, как ненужно то, что все и она делают в уже ненужном учреждении.

Рано утром она возвращалась домой; на смежной улице тесно стояла кучка людей. Молча, внимательно они рассматривали воронку в асфальте, свою первую воронку.

Люди с Большой земли, попав в Ленинград, терялись. Они спрашивали: «Почему это у вас никто не боится? Как это сделать так, чтобы не бояться?» Им отвечали: «Прожить здесь полтора года, голодать, замерзать... Ну, объяснить это нельзя».

Одной привычки мало. Привычка лишь ослабляет импульсы страха и самосохранения, помогает их подавлять, замещать другими. Для этого надо было обзавестись другими импульсами, всепоглощающе, всеподавляюще сильными в своей первозданности.

Блокадный человек осени сорок первого года сменился человеком зимы сорок первого — сорок второго. Вот этот человек идет по улице во время обстрела. Он знает, что это очень опасно и страшно. Но он идет в столовую обедать. И вместо того чтобы бояться, он раздражается (не дадут даже спокойно пообедать...); вместо того чтобы бояться смерти, он боится, что его по дороге задержат, остановят, загонят в укрытие, чтобы он не подвергал свою жизнь опасности. Возможность гибели существует в сознании этого человека, но его непосредственное переживание — голод и в особенности страх голода и голодная торопливость, слепо устремляющаяся к цели. Можно одновременно осознавать разные вещи, но нельзя их одновременно с равной силой желать.

Человек просыпается ночью по сигналу тревоги. Надежда на тихую тревогу непродолжительна. Все ближе бьют зенитки. Какой резкий удар зенитки! Или это уже бомба? Он уже не думает о том, чтобы встать, отыскать калоши и идти в промерзающий подвал. Он думает, что не следует засыпать. Не хочется, чтобы это случилось во сне. Он не хочет проснуться среди падающего на него мира с тем, чтобы в кратчайшее, тут же гаснущее мгновение пережить свою гибель. Лучше — с подготовкой. Лучше лежать, прислушиваясь к приближающимся ударам. Лучше введение в катастрофу. Он думает о том, что не следует засыпать, но через несколько минут он засыпает, потому что устал.

Происходящее очень страшно. Вот сейчас, в любое мгновение, прежде чем он успеет натянуть одеяло, прежде чем он выдохнет дыхание, сейчас расширяющее ему грудь, — вот сейчас известная ему действительность может смениться другой, неимоверной — воющей, звенящей, из предельного страдания падающей в небытие.

Все это так, но он не в силах бояться. Ему хочется спать. Ему удивителен тот человек, каким он был сначала. Тот человек просыпался в час, в два часа ночи от звука тревоги. Звука было достаточно, чтобы мгновенно оставить разогретую постель ради промерзлого подвала. Это была наивная цельность и свежесть инстинкта самосохранения, еще не разъеденного усталостью и непрестанной борьбой со страданием. В итоге этой борьбы — разогретая телом постель, тело, спокойно лежащее в постели, стали благом, стали желанием, которое не мог уже пересилить интеллектуальный материал страшных представлений.

Я знаю, что это страшно. Я хочу жить. Если это случится, то последнее сознательное мгновение будет проклятием моему безрассудству. Я знаю, что нужно бояться и принимать меры. Но я не боюсь и не могу бояться, потому что мне хочется спать".

"Человек лета 1942 года... В его реакциях появились новые оттенки. Сейчас это уже только привычное напряжение нервов; оно исчезает вместе с вызвавшим его раздражителем. Минута отбоя-своего рода физическое удовольствие, легкость, как после внезапно прекратившейся зубной боли. Отсюда эти странные со стороны переключения, странные своей быстротой. Вот они прислушивались к смерти, а вот уже болтовня, редакционные сплетни, у оживающих женщин намерения достать чулки, переделать платье.

В нервной реакции уже не участвуют ни стойкие чувства, ни воображение, ей не противостоит сознательная воля. Все это успели переработать могущественные импульсы сопротивляемости. Те, в ком не работают эти импульсы, оказались на положении больных.

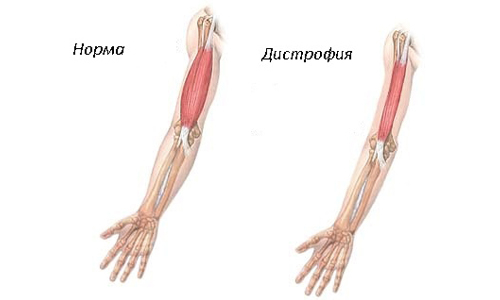

Почему самым сильным врагом сопротивляемости (немцы это понимали) был голод? Потому что голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения.

Назначение утреннего выхода на улицу — магазин. Продовольственный магазин заменяет и булочную. На дверях даже висит объявление: «Магазин торгует хлебом». Уж не зазывает ли он покупателей? В магазине сейчас пустовато и тихо. Продавщицы в белых спецовках, на полках блестит бутафория, раздражающая покупателей, то есть прикрепленных, а на прилавке расставлены еще не выданные продукты, которые нельзя купить.

Сейчас это как-то похоже на жестокую прибранность амбулаторий; охраняя человека, они возбуждают в нем злобу и страх неумолимостью своего механизма. И человек, холодея от белых коридоров, от белых халатов, от щемящего сердце запаха, от страшных металлических штучек под стеклом, — ненавидит уже не болезнь, но то, что хочет его спасти от болезни.

Магазин с его незыблемыми законами (он не примет оторванный талон, он не отпустит хлеб на послезавтра) — это неплохо организованное недоедание. В хлебном отделе на полках плотно уложены аккуратные буханочки. Их так много, они так тепло пахнут, продавщица так лениво снимает их с полки — никаких внешних признаков их запретности. Хлеб лежит, цена его один рубль двадцать пять копеек или один рубль десять копеек кило, норму вы получите без очереди, без всяких усилий... Но он — табу. Это почти иррационально.

Зимой все, напротив того, было логично. В магазине стояла тьма, непроходимая теснота, гул голосов, угрожающий и молящий. Продавцы из-за прилавка боролись с толпой. Зимой были дни, когда окончательно замерзли в городе трубы и воду возили из проруби. Пекарни стали давать меньше нормы. С четырех, с пяти утра, в темноте, на морозе, сотни людей стояли в очереди за хлебом.

Человек вспоминает вдруг, как он стоял в первый раз. Стоял и думал о том, что достигнуть цели все равно невозможно, невероятно (он не ел ничего со вчерашнего супа). Но тут же он думал, что даже если этому предстоит продолжаться еще пять, шесть или семь часов, то все-таки время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов — какой бы мучительной неподвижностью они ни наполнились для отдельного человека, — что, значит, время само донесет его до цели. Булочная была тогда на углу, а до булочной — заколоченный досками магазин с длинной вывеской: мясо, зелень, дичь. За полтора часа он прошел слово «мясо», он прошел «зе» и надолго застрял под буквой «л». В очереди материализовалась огромная идея куска хлеба, а вывеска воплотила инфернальное томление очереди".

Цитаты со страниц 540-545 указанного издания.

Машины с продовольствием идут в Ленинград по подтаявшему льду Ладожского озера весной 1942 года.

Посадка на транспортный корабль ленинградцев, отправляющихся в эвакуацию. Лето 1942 г.

Обмен товарами на рынке блокадного Ленинграда. Февраль 1942 г.

Выгрузка продовольствия для блокадного Ленинграда из транспортного самолета Ли-2. 1942 г.

Советские солдаты разгружают баржу с мукой в ладожском порту Осиновец. Лето 1942 г.

Рабочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин в блокадном Ленинграде.

Комментарий 1:

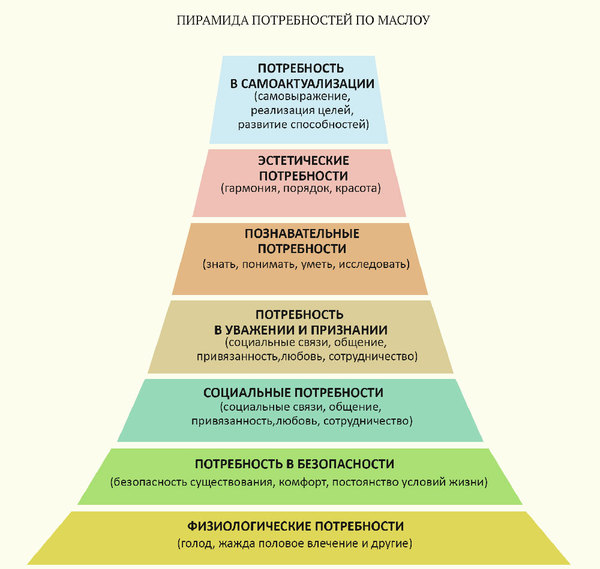

Л. Гинзбург не рефлексирует, что в рассуждениях о страхе воспроизводит те же самые три плана переживания, что и в рассуждениях о времени, когда она говорила о движении времени в благополучном (до травмы), внутри травмы и в момент передышки (после травмы) состоянии, совмещённых в сознающем Я одновременно.

Страх в процитированном отрывке тоже трёхплановый: 1) подавляемый долгом и социальными требованиями не быть трусом, 2) отступающий перед оцепенением и 3) расцвеченный воображением, не сдерживаемый ни долгом, ни приближением смерти.

В современной психологии мы говорим об этом как об эмоциональной регуляции, 1) сохранной, 2) утраченной, 3) несформированной, соответственно.

Комментарий 2:

Текст описывает ленинградцев, людей с хорошим самообладанием, чья эмоциональная регуляция сформирована ("распускаться на людях", "выплёскивать эмоции на других" в этом поколении не принято, стыдно. Самовыражение в труде и творчестве, а не в истериках и оре).

Первая зима 1941/42 годов это пограничное состояние, когда оцепенение недоедающего и замерзающего заживо человека, растянутое на месяцы, притупляет и способность бояться, и долг вместе с ним. Другой этаж психической жизни, её мерцание.

Передышка весны/лета 42 года это адаптация, приспособление к реальности войны:

В нервной реакции уже не участвуют ни стойкие чувства, ни воображение, ей не противостоит сознательная воля. Все это успели переработать могущественные импульсы сопротивляемости. Те, в ком не работают эти импульсы, оказались на положении больных.

Что помогает нам проходить сквозь страх и привыкать к нему? Спустя десятилетия это назовут адаптивностью и поддержанием гомеостаза, чувством "я могу" agency или ещё как-нибудь (сейчас модно говорить про резильентность). В эпоху нейровизуализации будут искать анатомические и функциональные особенности мозга, которые позволяют не разрушаться под сильнейшим стрессовым воздействием на человека.

Однозначного ответа на данный вопрос у науки до сих пор нет.

Предыдущие посты цикла:

Телу вовсе не свойственно вертикальное положение

Блокадные хроники (из "Записных книжек" Л. Пантелеева)