Живые и мёртвые: немецкие танки на Буйничском поле

Я не жалел, что пошел. У меня было мстительное чувство. Я был рад видеть наконец эти разбитые, развороченные немецкие машины, чувствовать, что вот здесь в них попадали наши снаряды…

Константин Симонов, «Разные дни войны».

Обстановка накануне

Первые недели Великой Отечественной войны. Сводки с фронтов, неполные и отрывочные, становятся все более тревожными. Советские войска «после тяжелых боев с превосходящими силами противника» оставляют один город за другим.

Но вдруг в «Известиях» выходит статья «Горячий день», в которой читатели впервые видят панораму со множеством подбитых немецких танков. Стоящих на одном-единственном поле под Могилевом. Статью об обороне полком Кутепова некого «города Д» написал Константин Симонов, а фотографировал подбитую технику Павел Трошкин. В связи с цензурой военного времени, подробностей и особенно конкретного места случившегося боя Симонов привести не мог. Но опубликованные фото стали зримым доказательством того, что немцев можно бить — и их действительно бьют.

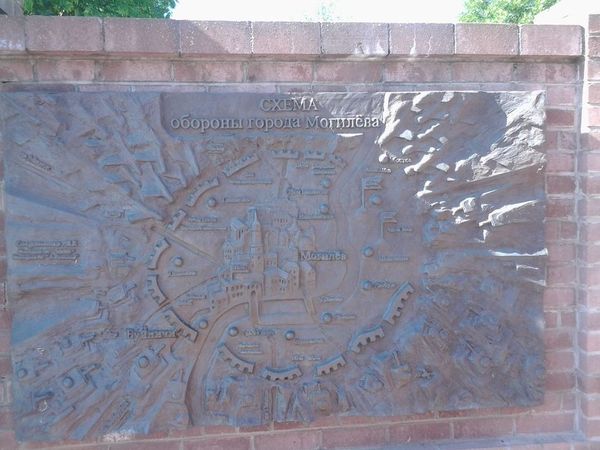

Схема обороны города Могилева в июле 1941 года.

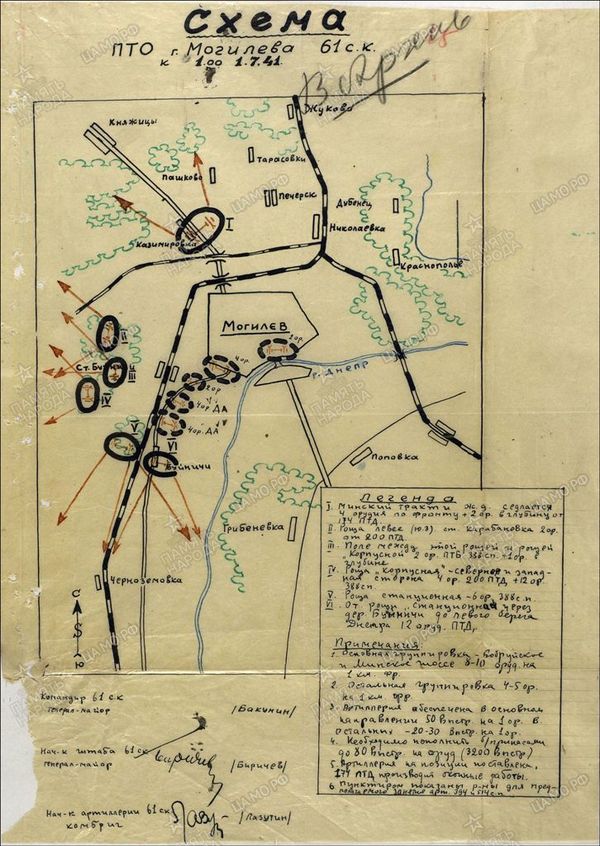

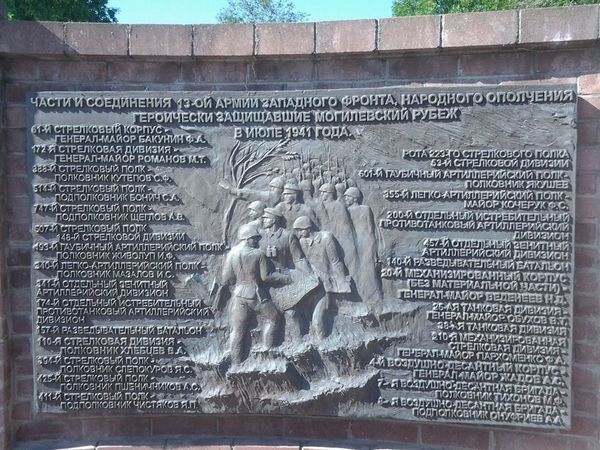

К 1 июля 1941 года войска Западного фронта пытались не допустить дальнейшего прорыва немцев на восток в междуречье Березины и Днепра. По итогам предыдущих боев командующий войсками фронта генерал Павлов и начальник штаба Климовских были сняты и заменены на Еременко (будущего маршала) и Маландина.

Подступы к Могилеву защищал 61-й стрелковый корпус, подчиненный штабу 13-й армии.

Излюбленной немецкой тактикой в это время было выбить артиллерию обороняющихся ударами авиации. Авиация же нарушала работу штабов, бомбила аэродромы и дороги, отступающие части. Красноармейцы жаловались, что немцы бомбят каждую пушку, пулемет и отдельную машину. Немцы, в свою очередь, недолюбливали нелетную погоду, при которой наступать сразу становилось труднее. Они же отмечали, что советская артиллерия, если ее не подавить, напоминает ураганный огонь мировой войны (т. е. ПМВ), большая часть советских пехотинцев дерется с большим фанатизмом, но сильно уступает в выучке, а командование слабое, особенно в среднем звене.

Что же в этой сложнейшей обстановке советское командование могло противопоставить немецкой тактике блицкрига?

План обороны

1 июля штаб 61-го стрелкового корпуса приказал командирам подчиненных артполков быть готовыми к отражению атак танков противника на Могилев — со стороны Березино (с запада), Бобруйска (с юго-запада) и Рогачева (с юга). Особое внимание уделялось двум последним направлениям.

Для борьбы с танками создавались специальные подвижные группы, включавшие стрелковую роту, взвод саперов, не менее двух «сорокапяток» и одной 76-мм пушки. Артиллерия дивизий усиливала противотанковую оборону вдоль шоссе Бобруйск-Могилев, а также принимала участие в создании подвижных групп.

По бронемашинам было приказано стрелять осколочно-фугасными гранатами, по танкам -бронебойными снарядами, а когда они кончатся – тоже осколочно-фугасными. Когда выяснится направление движения танков, дивизионная артиллерия обязана была маневрировать, усиливая оборону на опасном участке.

Последним пунктом приказа значилось: «Любой ценой остановить танки и не пропустить их в Могилев».

К этому времени плотность противотанковой обороны, прикрывающей Бобруйское и Минское шоссе, достигала 8–10 орудий на километр фронта, а на менее важных направлениях – 4–5 орудий. Всего в распоряжении обороняющих город войск имелось 44 орудия, 12 перебрасывалось на усиление из 340-го артполка, еще 10 — бралось из артиллерии 394-го и 514-го полков. При этом снарядов у артиллеристов было немного – на важнейшем направлении в среднем 50 выстрелов на орудие, на остальных участках – 20–30.

Бой

К исходу 11 июля части 61-го стрелкового корпуса отбили первую атаку на Могилев. Учитывая силы противника (до батальона пехоты), это, скорее всего, была разведка боем. На следующий день в атаку пошли немецкие танки из состава 3-й танковой дивизии генерала Моделя. В журнале боевых действий Западного фронта за 12 июля записана скупая фраза:

«61 ск вел бой с частями противника, форсировавшими р. Днепр».

Согласно боевым документам противника, немецкие танки, наступая по лесным песчаным дорогам, частично оторвались от своей пехоты. Примерно к 7 часам утра немцы вышли к деревне Буйничи южнее Могилева, где находились позиции 388-го стрелкового полка, поддерживаемого 340-м легким артиллерийским полком и другими частями.

По воспоминаниям командира батареи Василия Владимировича Лобкова,

«Немецкие танки выходили из леса и шли по Буйничскому полю, как на параде по три штуки. 1-я батарея после первых залпов по рубежам заградительного огня, перешла на прямую наводку и била во фланг атакующим танкам и сопровождающей пехоты. Одновременно с нашим дивизионом включились в заградительный огонь другие батареи. Кроме того, немецкие танки наткнулись на наши минные поля и атака захлебнулась. Один танк подошел к самым окопам пехоты, но был подбит бойцом (фамилия не установлена) связкой гранат с четырьмя толовыми шашками…»

Противнику помешал и противотанковый ров, обходя который, танки наткнулись на мины и подставили борта пушкам. Как итог – неожиданные и болезненные для немцев потери.

Уже через два часа командир 24-го корпуса генерал Швеппенберг решил, что стоит попробовать атаковать в другом месте. А в 13 часов поступил приказ из штаба танковой группы немедленно прекратить наступление на Могилев, переправиться через Днепр по понтонному мосту и наступать на восток. Как свидетельствует все тот же Лобков,

«Дня четыре или пять немцы не показывались, а затем с 8 утра до 16 часов атаковали небольшими силами (группами в 6–8 танков и пехотой) ежедневно. Все атаки мы отбили».

Танки на пленке

Даже 18 июля 388-ой полк с частями усиления, находясь в окружении, продолжал оборонять и укреплять предмостный Могилевский участок — от Затишья до совхоза Буйничи. Но гораздо раньше, 13 июля, в полк приехали корреспонденты «Известий» — Симонов и Трошкин. Они долго колесили по фронтовым дорогам в поисках примера удачных боев — и, наконец, нашли.

«При утреннем свете мы наконец увидели нашего ночного знакомого — полковника Кутепова. Это был высокий худой человек с усталым лицом, с ласковыми не то голубыми, не то серыми глазами и доброй улыбкой. Старый служака, прапорщик военного времени в Первую мировую войну, настоящий солдат, полковник Кутепов как-то сразу стал дорог моему сердцу».

Симонову понравилась созданная на Буйничском поле система обороны. Она напоминала позиции, оборудованные японцами на Халхин-Голе, включая глубокие окопы, прочные блиндажи, наблюдательные пункты и бесперебойную связь. Интересно, что даже немцы отметили профессионализм оборонявшихся у Буйничей советских частей, в особенности использование ими фланкирующих позиций.

Далее снова предоставим слово Симонову:

«Мы зашли на командный пункт батальона. Командир батальона капитан Гаврюшин был человек лет тридцати, уже два или три дня не бритый, с усталыми глазами и свалявшимися под фуражкой волосами….. Мы сказали Гаврюшину, что, пока затишье, хотим заснять танки, видневшиеся невдалеке перед передним краем батальона. Отсюда была видна только часть сожженных танков. Еще несколько танков, как сказал нам Гаврюшин, было пониже, в лощине, метрах в пятидесяти — ста от остальных; отсюда их не было видно… Ход сообщения кончился у окопчиков боевого охранения, танки теперь были невдалеке — метра в двухстах. Здесь, в этом месте, их было семь, и они стояли очень близко один от другого».

Сфотографированные Трошкиным подбитые боевые машины подорвали толом, и поэтому они так и остались на месте боя. По современным оценкам, всего на Буйничском поле было подбито не менее 18 танков (не считая бронетранспортеров). Два из них эвакуировали немцы, еще два захватили красноармейцы и смогли оттащить к себе в тыл.

Дальше дороги журналистов и оборонявшихся у Могилева воинов разошлись.

«Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка у моста, разрезавшая их колонну надвое, в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых».

Полковник Семен Федорович Кутепов, до конца выполнив воинский долг, пропал без вести. В обстановке лета 41-го года устанавливать судьбу погибших и заполнять документы было зачастую просто некому. Пропал без вести и командир 340-го артполка Иван Сергеевич Мазалов, сказавший при встрече Симонову:

«Пока есть снаряды, немцам в Могилеве не быть».

Кутепов позднее стал одним из прототипов героя романа Симонова «Живые и мертвые» — полковника Серпилина.

Командир батареи 1-й батареи 340 легкого артиллерийского полка лейтенант Василий Владимирович Лобков первоначально тоже был признан пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что 28 июля он при отступлении попал в плен. 25 апреля 1945 года он был освобожден американскими войсками в Баварии. Позднее Лобков смог рассказать о бое, в котором принимал участие.

Павел Артемьевич Трошкин первым из всех советских фотокорреспондентов сфотографировал подбитые немецкие танки, причем на нейтральной полосе, под огнем противника. За эти и другие отважные поступки он был представлен к ордену «Красное знамя» (и получил орден «Отечественной войны»). Трошкин погиб у города Станислав (ныне – Ивано-Франковск) в сентябре 1944 года.

Лига историков

18.5K поста54.1K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения