Почему английская орфография такая странная-7: th

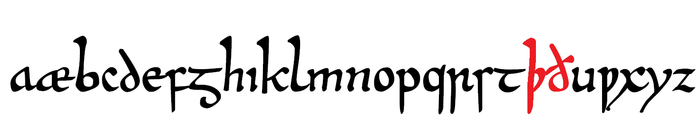

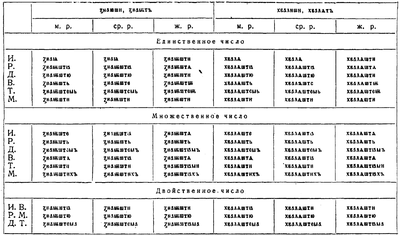

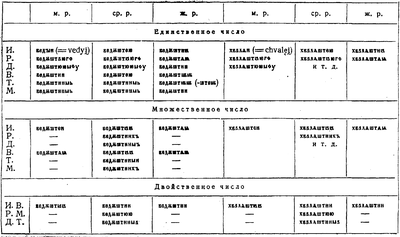

Продолжаю разбирать причуды и нелогичности английской орфографии. В древнеанглийской версии латинского алфавита было несколько специфических букв. Остановимся на двух из них (выделены красным):

Буква þ (thorn) пришла из рунического алфавита, а ð (that, eth или edh) – это модифицированное d. Обе использовались для обозначения особых звуков (глухого и звонкого) как в современных словах thin и this, в зависимости от места и времени создания рукописи писцы отдавали предпочтение одной или другой букве или же использовали обе как взаимозаменяемые.

После нормандского завоевания под влиянием французской орфографии англичане обзавелись рядом диграфов со вторым элементом h: ch, sh, gh, wh и th. Последний включился в конкурентную борьбу между þ и ð.

В XIII веке ð исчезла с листов рукописей, а в следующем веке и þ уступила натиску th, и вместо þe и þin стали писать the и thin. В своих поздних версиях þ писалась довольно похоже на y, и в XIX веке þe из старых рукописей было ошибочно прочитано как ye, что привело к появлению псевдоархаичного ye вместо the на некоторых вывесках.

Вторую жизнь буква ð обрела в рамках Международного фонетического алфавита. В нём она обозначает звонкий звук, как в слове this /ðɪs/. Глухой обозначается греческой тетой: thin /θɪn/.

Закономерен вопрос, почему англичане обозначали два звука одной буквой. Как я уже упоминал в посте о лорде, в древнеанглийском были звуки f и v. Однако они находились в положении дополнительного распределения: звонкий v мог находиться только после ударного гласного (опционально прикрытого согласным r, l, n или m) и перед безударным. Во всех остальных случаях выступал только глухой f. Соответственно носителями языка эти два звука воспринимались как два варианта одной сущности (такую сущность мы называем фонемой, а «варианты» – аллофонами). Так же ситуация выглядела и для пар s/z и θ/ð.

В среднеанглийский период в силу некоторых процессов ситуация изменилась, и в современном английском θ и ð – это разные фонемы. Можно подобрать и минимальные пары: wreath /ɹiːθ/ «венок» – wreathe /ɹiːð/ «обвивать»; thigh /θaɪ/ «бедро» – thy /ðaɪ/ «твой». Тем не менее, орфография сохранила обозначение как θ, так и ð при помощи th. Была попытка ввести обозначение dh для ð, но она не прижилась.

Иногда θ и ð чередуются в родственных словах, что, конечно, является наследием древнеанглийского. Помимо wreath – wreathe можно назвать ещё несколько примеров: breath /breθ/ «дыхание» – breathe /briːð/ «дышать»; bath /bɑːθ/ «ванна» – bathe /beɪð/ «купаться»; south /saʊθ/ «юг» – southern /ˈsɐðən/ «южный»; north /nɔːθ/ – northern /ˈnɔːðən/, worth /wɜːθ/ «достоинство» – worthy /'wɜːðɪ/ «достойный».

Теоретически получается, что если в древнеанглийском ð выступал после гласного, то мы бы ожидали, что в современном английском не будет слов, начинающихся на этот согласный. На практике же они встречаются: than /ðæn/ «чем», that /ðæt/ «тот», определённый артикль the /ðiː/ ~ /ðɪ/ ~ /ðə/, then /ðen/ «тогда», there /ðɛə/ «там», they /ðeɪ/ «они», this /ðɪs/ «этот», thou /ðaʊ/ «ты», though /ðəʊ/ «хотя» и ряд других. Однако если мы присмотримся к этим словам, то обнаружим, что это местоимения, наречия, союзы и так далее. В предложении эти слова выступали как безударные, и получалось, что если, например, артикль the попадал в позицию после ударного гласного (John the Good), то звучал как /ðə/, а после безударного – как /θə/. Со временем это распределение разрушилось, и был обобщён (то есть стал использоваться вне зависимости от позиции) вариант со звонким согласным.

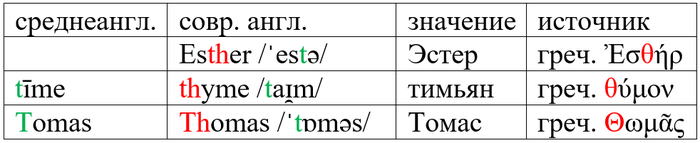

В эпоху Возрождения во время распространения так называемых «этимологизирующих» написаний (см. отдельный пост) диграф th вводился на место старого t, если английское слово происходило от греческого слова с θ:

Случалось, что менялось не только написание, но и произношение, как в throne /θɹəun/ «трон» (в среднеанглийском было trōne), orthography /ɔːˈθɒgɹəfɪ/ «орфография» (в среднеанглийском – ortografie) или имени Catherine /ˈkæθəɹɪn/ (старое произношение сохранилось в уменьшительном Kate /keɪt/).

Есть случаи, когда h вводилось в написание ошибочно, например в случаях Anthony /ˈæntənɪ/ или Thames /temz/ «Темза». И здесь это иногда приводило к изменению произношения: anthem /ˈænθəm/ «гимн», author [ˈɔːθə] «автор». Американцы здесь пошли дальше, чем англичане, они произносят Anthony [ˈænθənɪ] и Thames [θemz] (когда речь о реке в Коннектикуте).

Особняком стоят словосложения, где первая часть заканчивается на -t, а вторая начинается на h-. Например: courthouse /ˈkɔːthaus/ «здание суда», penthouse /ˈpenthaus/ «пентхаус». В географических названиях на -ham (которое этимологически идентично слову home) -h- обычно не читается: Birmingham /ˈbɜːmɪŋəm/ «Бирмингем», Nottingham /ˈnɒtɪŋəm/ «Ноттингем», Oldham /ˈəuldəm/ «Олдем». То же и в случае топонимов Gotham /ˈɡəutəm/ (английской деревни, не малой родины Бэтмена), Waltham /ˈwɔːltəm/. А вот Statham /ˈsteɪθəm/, Northampton /nɔːˈθæmptən/ и Southampton /sauˈθæmptən/ произносятся через -θ-, поскольку в них изначально было сочетание -θ-h-, а не -t-h-.

Итак, резюмируем:

1. В древнеанглийском были звуки θ (глухой) и ð (звонкий). Поскольку они не могли находиться в одной и той же позиции в слове, носители языка воспринимали их как два варианта одного и того же звука и, соответственно, обозначали одной буквой – þ или ð.

2. После нормандского завоевания англичане стали активно использовать диграфы со вторым элементом h, и на смену þ или ð пришло сочетание th.

3. В среднеанглийский период ситуация изменилась, и θ и ð стали осознаваться как разные звуки. Однако в орфографии это никак не отразилось, оба звука по-прежнему обозначаются при помощи th.

4. В эпоху Возрождения th стали вводить на место t, если считалось, что слово греческого происхождения. В связи с этим есть случаи, когда пишется th, но читается /t/. В некоторых книжных словах это привело к изменению и произношения с /t/ на /θ/.

5. Особый случай представляют словосложения, в них th может читаться как th, t или θ, в зависимости от этимологии.Источники:

Algeo J. The Origins and Development of the English Language. Boston, 2010. Pp. 142-143.

Millward C., Hayes M. A Biography of the English Language. Boston, 2012. P. 248.

Smith J. Sound Change and the History of English. Oxford, 2007. Pp. 57-58.

The Cambridge History of the English Language, Vol. 2. 1066-1476. Cambridge, 2006. Pp. 36, 58-60.

Предыдущие посты цикла:

Почему английская орфография такая странная: gh

Почему английская орфография такая странная-2: island

Почему английская орфография такая странная-3: -tion

Почему английская орфография такая странная-4: love

Почему английская орфография такая странная-5: wh

Почему английская орфография такая странная-6: ch, ph, sh, zh, kh

Наука | Научпоп

9.2K поста82.7K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.