Немного о дореволюционной колбасе

Сегодняшний пост – продолжение рассказа о том, как и чем питались жители дореволюционной России. На этот раз речь пойдет о любимом многими продукте – колбасе.

Надо заметить, что по-настоящему популярным продуктом на территории России колбаса стала достаточно поздно. Хотя она упоминается в Домострое, ели ее редко. В допетровские времена о ней знали преимущественно с подачи немногочисленных иностранцев. Те, кто мог себе это позволить, предпочитали мясо в натуральном виде. Популярностью пользовалась ветчина. Крестьяне, забив по осени свиней, мясо часто коптили и затем по мере необходимости отрезали куски. Бедные слои населения употребляли преимущественно субпродукты. Печень, желудок, сердце, мозги часто использовались для начинки пирогов, которые одновременно были и популярным «фастфудом» в городах. Колбасу и ее аналоги ели в некоторых западных регионах, а также на территории современной Украины и Беларуси. Например, такой продукт как полендвица. И в более поздние времена колбаса домашнего производства там была частым блюдом. Из воспоминаний А. Вертинского: «Бабушка ещё отлично варила, пекла и жарила всякие вкусные вещи: паляницы, кныши, оладьи, пироги… А зимой, к Рождеству, когда кололи кабана, бабушка готовила украинскую колбасу крупной резки, которую держали слегка обжаренную предварительно на сковородке в растопленном сале, и она сохранялась долго, всю зиму, и по мере надобности от её колец отрезали кусок и жарили с луком и салом. Из крови делали кровяную колбасу. Кишки, начинённые гречневой крупой или пшеном, подавались к борщу горячими, прямо со сковороды, потом шли всякого рода заливные и студни». Татары традиционно ели конскую колбасу, но восточная кухня – тема отдельного разговора. На территории современной России колбасу и до революции ели преимущественно жители больших городов, и это был покупной товар.

При Петре I колбаса медленно начала входить в обиход. В столичном Петербурге селилось довольно много иностранцев, которые сохраняли свои гастрономические привычки. Немец, жующий колбасу, был примерно таким же стереотипным персонажем, как и француз, хрустящий булкой. В 18 веке колбасников в Петербурге было не так уж много, и практически все они были немцами. В Москве 18 века профессиональных колбасников почти не было. Число мест, где жители любили колбасу, стало увеличиваться по мере появления западных колонистов, например, поволжских немцев.

Рецепты колбасы были разными, но принцип приготовления был примерно одинаковым. Кишку набивали начинкой из рубленного мяса с добавлением сала, соли и специй. Затем колбасу варили, жарили или коптили, или и то, и другое. Отличались пропорции компонентов, а также время и способ обработки. Большая часть колбас 18 века была ближе к современным купатам. Их чаще всего просто жарили. Иногда можно было купить уже приготовленное блюдо, иногда в виде полуфабрикатов и жарить самим. Из воспоминаний А. Т. Болотова о службе в армии екатерининских времен: «Что касается до моего хозяина, то был он, как выше упомянуто, мясник, следовательно, человек, заслуживающий от меня столь малое уважение, что я его почти и в лицо не знал; а все, чем я от него пользовался, состояло единственно в том, что я покупал у него за деньги ежедневно прекрасные сосиски или сырые колбасы, которые так были вкусны и сытны, что одной изжаренной на сковороде с хорошею пшеничного булкою довольно было для моего ужина. И я так к ним привык, что мне жаривали их ежедневно, и в том одном состояли обыкновенно мои ужины во все время стояния моего на сей квартире, ибо обеды наши у генерала были столь сытны, что могли мы по нужде и без ужина оставаться, и я за излишнее почитал для себя готовить оные, кроме колбасов их». Колбасами уроженец Тульской губернии Болотов питался в Кенигсберге, но примерно тоже самое он мог бы купить и у немецкого колбасника в Петербурге. При этом немцы в качестве сырья предпочитали свинину. Болотов упоминает сосиски. О том, кто и когда их придумал, единого мнения нет. По одной версии еще в Средневековье во Франкфурте. Но там речь шла, скорее, просто о небольших колбасках. По другой версии автором стал Иоган Ланер, который переехал из Франкфурта в Вену. В начале 19 века он стал производить знаменитые венские сосиски из смеси говядины и свинины. Благодаря политическим катаклизмам и войнам его творенье смогли попробовать и жители других стран.

Помимо вареных или жареных купат популярна была, например, брауншвейгская колбаса. Как видно из названия, рецепт придуман в немецком городе Брауншвейге. Там об этой колбасе даже сложили легенду. Подмастерье влюбился в дочь мастера-колбасника и хотел на ней жениться. Отец был согласен на брак только если потенциальный зять придумает рецепт колбасы, которую привез в город заезжий итальянец. А если не получится, то девушку выдали бы замуж за итальянца. Подмастерье придумал множество рецептов, но не один колбасника не устроил. Тогда девушка в отчаянии вытряхнула фарш из всех колбас, перемешала его, добавила специи и ночью коптила. Новая колбаса мастеру понравился, подмастерье был объявлен победителем, а итальянец остался с носом. Кто и когда придумал эту колбасу на самом деле, история умалчивает. В 18 веке она уже была хорошо известна, однако промышленным способом на исторической родине ее стали выпускать только в середине 19 века. Брауншвейгская колбаса делалась традиционно из свинины и была мягкой, почти как паштет. Состоятельная публика могла позволить себе салями. Популярна была кровяная колбаса. Но точных названий колбас в мемуарах практически не сохранилось. Современники чаще просто писали просто про вареную, жареную или копченую. Сохранились упоминания болонской, лионской, польской колбасы, петербургской телячьей колбасы с трюфелями и фисташками.

В 19 веке спрос на колбасу неуклонно рос. При этом теперь речь чаще шла не о полуфабрикатах, а о готовом продукте, который можно было взять с собой. Колбасы все чаще коптили. Появлялось все больше русских колбасников, а с ними и новые рецепты. Большое влияние на питание жителей больших городов оказало развитие железнодорожного транспорта. В южных регионах расцвело животноводство. При этом выгоднее всего оказалось производство говядины. Быков везли в крупные города уже вагонами. Об этом пост уже был. В российской колбасе второй половины 19 века в составе обычно была говядина. Появились и отечественный рецепты. Во второй половине 19 века в крупных городах открывалось много кухмистерских, где предлагали еду на вынос. В меню часто была и колбаса, особенно в заведениях с этнической кухней.

Крупным центром колбасного производства стал Углич в Ярославской губернии. При этом точных сведений о том, кто и когда начал там делать колбасу, нигде нет. По самой распространенной версии первопроходцем стал Иван Русинов. Сначала он готовил ее дома, а в середине 19 века у него уже было свое производство. Углицкая колбаса была популярна по двум причинам. Она оказалась самой дешевой, и при этом отлично хранилась. За это ее полюбили городская беднота, пролетарии и приезжавшие в города на заработки крестьяне. Из книги П. А. Федорова «Колбасное производство» (1903): «Углицкая бывает двух сортов,— писал технолог,— оба, в угоду вкуса простолюдинов, сильно просоленные. Для первого сорта фарш составляют из 1 пуда говядины, 10 ф. свиного сала, 5 ф. соли, по пол фунта селитры и перца. Мясо идет 2-го сорта, не выжиливается; измельченное ставят на ледник, и если оно сухо и не сливается в шар, то подливают разсола. Сало режут крупными кусками. Набивают в бычачью синюгу. Второй сорт углицкой колбасы приготовляется чаще всего из остатков мяса и обрезков от приготовления других сортов колбас. Все эти остатки предварительно засаливаются в бочках. Сало крошат крупно. Колбасу сильно коптят и провяливают, пока она сделается очень твердой. На вкус сильно солона и с большим содержанием перца».

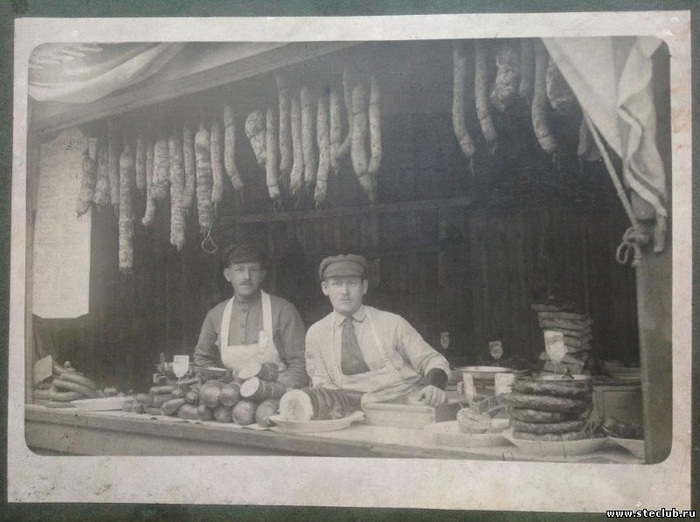

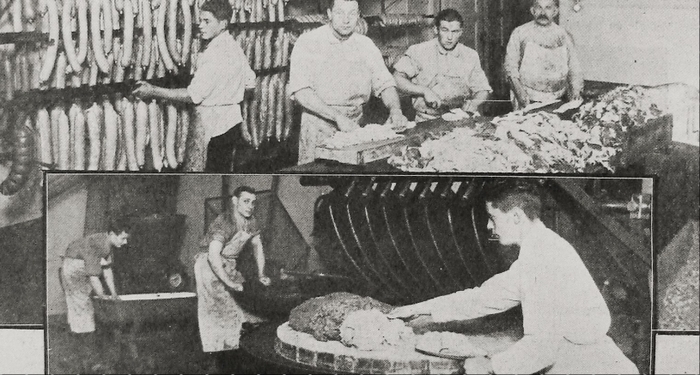

К концу 19 века колбасные производства были практически во всех городах. Многие колбасные лавки имели свои колбасные мастерские, хотя некоторые закупали готовый товар. В мастерских могли работать десятки рабочих. Как правило это были мужчины крепкого телосложения. В обычной мастерской было 10-15 работников, но их были десятки. Сырье получали со скотобоен. На крупных скотобойнях в ход шло все. Мясо шло в мясные лавки, требуху забирали гусачники, и гусак позже обычно продавался отдельно, часто оптом, например, для выпечки пирогов – самого востребованного «фастфуда». На крупных производствах работали в том числе кишечники. Как видно из названия, эти работники в отдельном помещении занимались очисткой кишок и подготовкой их для продажи. С помощью особых приспособлений кишки выворачивали и промывали. В зависимости от размера они шли на производство разных сортов колбасы. Из книги А. А. Бахтиарова «Брюхо Петербурга»: «Не говоря уже о костях, но даже жилы и пленки удаляются из мяса прочь: для этого каждый кусок мяса разрезывается и внимательно осматривается мастером. Когда все жилы из мяса извлечены, оно укладывается на рубильный стол, на аршин от пола и аршина два в диаметре. Для рубки говядины в колбасных мастерских употребляется так называемая «рубильная машина». Представьте себе массивный стальной хорошо отточенный сегмент — в виде огромного ножа. Чтобы выиграть время, берут сразу от 6 до 10 сегментов-ножей, скрепленных параллельно друг другу. Вся система ножей имеет в совокупности от 4 до 6 пудов веса. К обоим концам рубильной машины приделаны ручки в виде скобок. Ухватившись за них обеими руками, двое рабочих качают «машину» то вверх, то вниз. Таким образом мясо изрезывается под тяжестью рубильной машины. На рубильный стол кладется сразу от 3 до 4 пудов мяса. Во время процесса рубки рабочие ходят вокруг стола. Один из них, не прерывая работы, деревянной лопаткой подбрасывает мясо с краев стола на середину, прямо под нож. Изредка работа ненадолго приостанавливается: в это время напилком оттачиваются ножи, которые должны быть остры, как бритва. Конечно, изрубить мелко-намелко три-четыре пуда мяса — задача нелегкая. Надев на голову ремень, чтобы не мешали волосы, засучив рукава, рабочие качают рубильную машину в продолжение 3 — 4 часов. Некоторые занимаются этой работой лет пятнадцать и более; при этом у них развиваются поистине геркулесовские мышцы, преимущественно на руках. По окончании работы они переменяют свою рубаху, мокрую от пота, точно после дождя. Изрубленное мясо складывается в корыто, по величине своей похожее на колоду. Здесь из него приготовляют «фарш», для чего примешивают свиного жира, соли, перцу, лаврового листа и т. п. Все это месится часа два-три: засучив рукава, колбасники погружают свои руки по локоть в месиво и ворочают мясную массу по всем направлениям. Во время работы лицо вытирается полотенцем, чтобы капли пота не падали в месиво. Для любителей-гастрономов в колбасу добавляют разные пряности и даже вино, например коньяк. Затем из фарша начиняют колбасу. Один рабочий промывает кишки и разрезывает их на части, смотря по длине колбасы. С одного конца кишка крепко завязывается веревочкой, другой конец остается пока свободным. Начинка колбасы производится при помощи особой машины под названием «шприц». Фарш накладывается в металлический цилиндр, в котором двигается поршень; когда этот последний будет нажимать на мясо, оно выходит из цилиндра в узенькую трубочку, на которую надета кишка. Начинка происходит быстро; кишка наполняется мясною массою, точно пиявка кровью. Лишь только кишка начинена, ее передают на другой стол, где рабочий весьма искусно завязывает веревочкой открытый конец колбасы. Только что начиненная колбаса имеет некрасивый белый цвет. Колбасу, изогнутую в виде кренделя, надевают на шест и уносят в коптильню, имеющуюся в каждой колбасной мастерской. … Практикуются жаркое и холодное копчения: для первого употребляются дрова, для второго — так называемые красные опилки, например березовые, дубовые, кроме сосновых и еловых, которые не годятся. Два полена, сложенные концами, не горят, а только тлеют, отчего подымается дым на всю коптильню. По мере того как поленья истлевают, их придвигают друг к другу обгоревшими концами. Время от времени в коптилку входит рабочий, который следит за копчением, перемещает колбасу из одного яруса в другой и т. п. Время копчения бывает разное: одни колбасы коптят несколько дней, другие — несколько месяцев и даже больше года. Вообще чем более коптится колбаса, тем лучше. Кстати заметим, что особенно долгому копчению подвергается углицкая колбаса, приготовляемая в городе Угличе Ярославской губернии. Для копчения этой колбасы устраиваются особые высокие коптилки сажен в 5 вышины. Углицкая колбаса славится по всей России. Она довольно тверда и может смело пролежать два года не испортившись. В Петербурге русские колбасники по преимуществу из Углича. В русских колбасных занимаются производством главным образом дешевой вареной колбасы — для простого народа. Вареная колбаса пропитана огромным количеством воды, чем и объясняется ее дешевизна. Подобные колбасные мастерские помещаются на окраинах столицы, к услугам фабричного населения. В каждой подобной мастерской, при 10— 15 рабочих, изготовляют ежедневно до 20 пудов вареной колбасы. Летом на тележках, зимою на маленьких санках рабочие на себе развозят колбасу по мелочным лавкам, по ларям, по съестным лавкам, по питейным домам и трактирам».

Пик производства приходился на лето и осень. Летом в города приезжали сезонные рабочие, которые работали на стройках, в порту и не только (некоторые, например, дворники или извозчики иногда наоборот уезжали в родные деревни на сельскохозяйственные работы, но это уже другая история). Осенью массово забивали скот, поэтому было много сырья. Готовая продукция могла после этого храниться еще долго. Зимой количество забиваемого скота уменьшалось. Весной уменьшалось количество покупателей, так как в долгий Великий пост многие воздерживались от мясной пищи.

Колбаса как еда небогатых обывателей конца 19 – начала 20 века часто фигурирует в мемуарах. Из воспоминаний А. Вертинского о первых днях в Москве: «Прямо напротив входа в гостиницу была водогрейная Карамышева, где чайник кипятку стоил одну копейку, а ситный хлеб — три копейки. Правда, на керосинке в эмалированном корытце с утра до ночи кипела в сале чудесная беловская колбаса, которой давали на пятачок довольно много, да ещё с горчицей и хлебом. Но эта роскошь была уже не по моим средствам».

Писатель Г. В. Балицкий тоже упоминает сей продукт: «В ночных чайных кроме чая и неофициально подаваемой надежным людям водки продаются разного рода специфические снеди. Особенно славятся московские чайные горячей "жареной колбасой", кушаньем, убийственным для непривычного желудка».

Из воспоминаний Д. Я. Минченкова о художнике-передвижнике Богданове: «Утром Иван Петрович грел на керосинке большой жестяной чайник, поил сына чаем, отправлял его в школу и, принеся из лавочки продуктов, готовил обед на несколько дней сразу. Меню было самое простое: щи с мясом, гречневая каша с молоком; вечером - чай с ситным хлебом и иногда с колбасой. Питанием, как и квартирой, Богданов также был доволен». Минченков много раз подчеркивал скромность и непритязательность коллеги.

В советские времена популярность колбасы только росла, появились новые сорта, но это уже другая история.

Лига историков

19K поста54.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения