Испуг, чуть было не стоивший жизни

Прошло четыре месяца с того дня, как Неемия услышал горькие вести из Иерусалима. Всё это время он постился и молился, выжидая подходящего момента для разговора с царём. Он хорошо знал Артаксеркса, его переменчивый и вспыльчивый нрав. Одна неверная фраза могла стоить жизни не только ему самому, но и всему его народу. Память о страшных событиях времён Ксеркса и Есфири ещё не угасла. И всё же разговор, к которому Неемия так долго готовился, случился совсем не тогда, когда он ожидал. Здесь снова видна рука Божья: Господь Сам выбрал самый подходящий миг и расположил сердце царя. Так часто бывает и в нашей жизни. Мы тщательно планируем важные беседы, продумываем каждое слово, но всё происходит иначе, чем мы задумали. Христос учит: «И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10:18-20).

«В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался» (Неем. 2:1-2). Страх виночерпия становится понятен, если вспомнить, что при персидском дворе никто не смел являться перед царём с печальным лицом без особого дозволения. К тому же грусть Неемии могла быть истолкована как дурной знак: не задумал ли он отравить монарха?

Момент истины настал. «И сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем! И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его» (Неем. 2:3-5).

В прошлой главе мы говорили о молитве по обетованию. Здесь же, во второй главе, мы видим другой вид молитвы, который тоже полезно применять. Между вопросом царя «чего же ты желаешь?» и ответом Неемия успел помолиться. На это ушло всего несколько секунд, но эта короткая молитва была не менее важна, чем долгие моления предыдущих четырёх месяцев. В те мгновения он мог произнести лишь: «Боже, благослови», «Господи, подскажи, что сказать». Но даже такие простые слова, сказанные от всего сердца, значат для Бога больше, чем длинные, но пустые речи. Иисус предупреждал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:7-8). Неемия показывает нам: перед любым делом нужно обратиться к Богу, пусть даже двумя-тремя словами, но искренне.

Иосиф Флавий так передаёт этот эпизод: Неемия мысленно попросил Бога даровать ему милость и подсказать нужные слова, а затем ответил: «Царь, как мне не казаться мрачным, когда я слышу, что в Иерусалиме, на моей родине, где могилы предков, стены сравнены с землёй? Умоляю, разреши мне отправиться туда, чтобы восстановить стены и завершить постройку святилища». Царь согласился, велел выдать грамоты сатрапам, чтобы те оказывали Неемии всяческий почёт и снабжали всем необходимым. «Прекрати печалиться, — добавил монарх, — и весело служи мне остальное время». На следующий день Артаксеркс вызвал Неемию и вручил письмо к наместнику Сирии, Финикии и Самарии Адею с распоряжениями о почестях и материалах для строительства (Иосиф Флавий. Указ. соч., Т2, книга 11, глава 5, 6, с. 66).

Неемии удалось получить от царя разрешение отправиться в Иудею как областеначальнику и проводить в жизнь законы Пятикнижия. Были выданы письма наместникам Сирии и Палестины для беспрепятственного проезда, а хранителю царских лесов Асафу приказано отпускать лес для храма и стен. Как и Эзра, Неемия придерживался строгого монотеизма, поэтому его враждебно встретили не только жители соседних областей, но и многие иудеи. Иерусалим страдал от набегов аммонитян, арабов и эдомитов, поскольку оставался без стен. Задачи, которые не смог решить Эзра, теперь легли на плечи Неемии (Дандамаев. Указ. соч., с. 186).

Поэтому, прибыв в город, он сначала молча осмотрел разрушения, никому не открывая планов. «Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима; животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота Долины перед источником Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам Источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною, — и я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и проехав опять воротами Долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал» (Неем. 2:12-16).

Как тяжело было этому человеку, оставившему в Сузах богатство и покой, приехать помочь своему народу и столкнуться с непониманием. Он вынужден был скрываться, будто замышлял что-то дурное. Жестокосердный народ не сразу смог принять его замысел. Спустя века в похожем положении окажется Христос: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12). И в нашей жизни близкие порой не понимают нас. История церкви от Ветхого до Нового Завета показывает: до самого Второго пришествия в народе Божьем будут те, кто под видом защиты чистоты учения мешает нести Евангелие. Дьявол всегда старается внедрить своих людей прежде всего в ряды верных.

Неемия видел таких людей, видел непонимание, но не опустил руки. Он действовал разумно и осторожно, не раскрывая планов раньше времени. Эта мудрость и дипломатичность будут сопровождать его всю дальнейшую работу. Некоторые читатели Библии упрекают его за скрытность, считая, что христианину подобает только открытость и прямолинейность, а дипломатия — удел неверующих. Но Писание учит иначе: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его» (2 Цар. 22:26-27). Христос предупреждал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7:6). Неемия следовал этому, не открывая душу тем, кто ненавидел не столько его лично, сколько Божье дело.

Осмотрев город и всё обдумав, он обратился к иудейским начальникам: «И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, — и укрепили руки свои на благое дело» (Неем. 2:17-18).

Смелый план бывшего виночерпия вызвал насмешки, а затем открытую вражду Санаваллата, Товии Аммонитянина и Гешема Аравитянина (Тураев. Указ. соч., Т2, с. 193). Санаваллат (Син-убаллит — «бог Син оживил») был персидским наместником Самарии, его дочь вышла замуж за внука иудейского первосвященника (Дандамаев. Указ. соч., с. 187). Благодаря родству и еврейским именам сыновей он имел большое влияние среди иудеев. Товия управлял Заиорданской областью аммонитян и тоже был связан узами родства со знатными иудеями (Грандт. Указ. соч., с. 204). Гешем правил молодым североаравийским государством Дедан (Кебар) на месте древнего Эдома (Грандт. Указ. соч., с. 204). Эта троица меньше всего хотела возрождения Иудеи и всеми силами противилась Неемии. Они очерняли его перед народом, уверяя, что он принесёт только беды, и перед персидским двором, обвиняя в подготовке мятежа (Дандамаев. Указ. соч., с. 187), даже подговаривали пророков провозгласить Неемию царём Иудеи (Грандт. Указ. соч., с. 204).

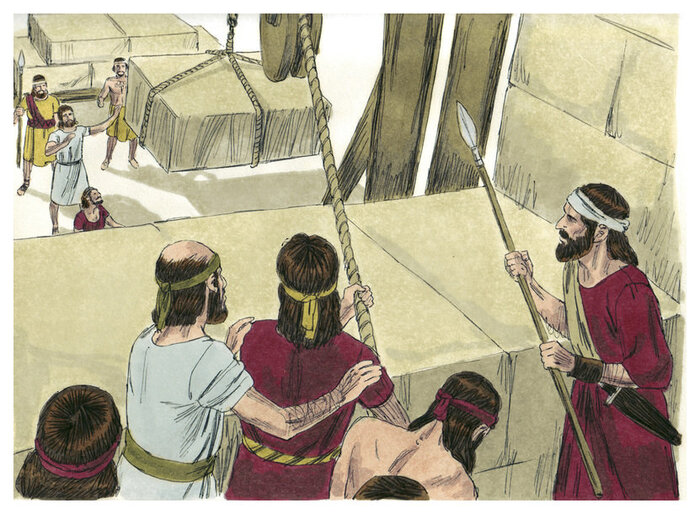

Несмотря на это, строительство началось. Неемия понимал: пока Иерусалим без стен, угрозы врагов реальны. Видя, что словами его не остановить, Санаваллат решил напасть: «И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его» (Неем. 4:8). Заговор раскрыли. Неемия ответил так: «С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы; и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. Сверх сего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, — и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода» (Неем. 4:16-18, 22-23).

Глава не выделял себя, разделяя с народом все тяготы. А тяготы росли. Некоторые богатые иудеи, пользуясь нуждой, заставляли бедняков продавать детей в рабство (Неем. 5:5). Вчерашние рабы сами стали рабовладельцами. Узнав об этом, Неемия пришёл в ярость: «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа» (Неем. 5:7-8). Властной рукой он провёл реформы: отменил долги и проценты, вернул заложенное имущество, отказался от податей на содержание своего двора (Дандамаев. Указ. соч., с. 186-187). Сам он не брал «хлеба наместнического», как предшественники, а кормил за своим столом 150 знатных иудеев и даже иноплеменников (Тураев. Указ. соч., Т2, с. 193).

Стены росли на глазах, несмотря на все козни Санаваллата. Поняв, что силой не взять, враги решили прибегнуть к хитрости, чтобы устранить Неемию.