Что пили до революции. Немного о безалкогольных напитках

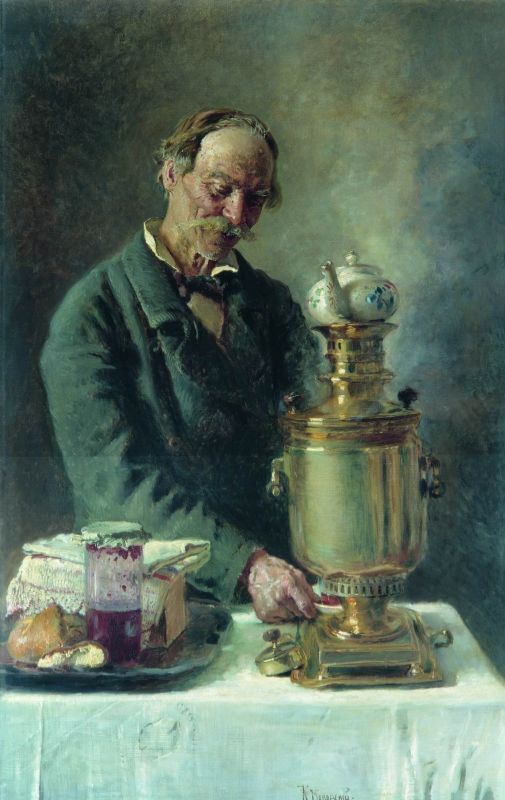

К. Е. Маковский "Алексеич" (1882)

В дореволюционной России напитков было множество. Некоторые из них уже забылись, некоторые популярны и сейчас.

Когда говорят о русских напитках, чаще всего, наверное, вспоминают чай. Однако по-настоящему народным продуктом он стал лишь ближе к концу 19 века. В 18 веке он привозился из Китая караванами. По мере долгого и опасного пути цена росла, и в итоге напиток был редким и дорогим. Попытки выращивать чай в России успехом не увенчались. Еще в первой половине 19 века чай был напитком состоятельных людей, и его регулярное употребление было признаком богатства. Доступнее он стал лишь с появлением железных дорог. Кофе проникал в Россию с двух направлений. Через Европу и через Турцию. Наибольшей популярностью он пользовался на территории современной Прибалтики, в Петербурге (там его любили больше чая), а также в южных регионах. Стоил он дешевле чая. В общепите в меню часто был меланж – кофейный напиток с добавлением взбитых сливок, который пришел из австрийской кухни. Более подробный пост о чае и кофе в Российской империи уже был.

Г. Г. Мясоедов "У чужого счастья" (1865)

Самым массовым русским напитком, пожалуй, был квас. Рецептов кваса было множество. Объединяло их одно – все они были на основе муки и солода (ржаного или ячменного) или из сухого ржаного хлеба и получались путем брожения. Иногда добавляли травы, мед, сухофрукты. Пили его все, от мала до велика. В своем исследовании «Русская народно-бытовая медицина» доктор Г. И. Попов сетует: «Уже с полугода в меню ребенка иногда входят такие пищевые предметы, как жеваный картофель, у бедных квас вместо молока и даже жеваные огурцы… Не оставив еще груди матери, нередко уже годовой ребенок без разбора, ест все, что едят взрослые… Обыкновенно, как только ребенок начинает понимать, говорить, мало-мальски разжевывать твердую пищу, есть и не давиться или только что научится держать ложку, уже сидит за общим столом и питается, наравне с другими такими кушаньями, в какие входят и сырые овощи и кислый квас».

У кваса был забытый «родственник» - кислые щи. К современному супу щи он прямого отношения не имеет, хотя на его основе делали холодные супы типа окрошки. Рецептов приготовления кислых щей было множество, они напоминали рецепты кваса, но была одна особенность – заканчивался процесс брожения обязательно в бутылках. Из книги В. А. Гиляровского «Москва и москвичи»: «Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, Купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба — Николай Агафоныч… Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка: черносмородинной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая — цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый сухарный квас, а кому кислые щи — напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет.

— Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают! — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским».

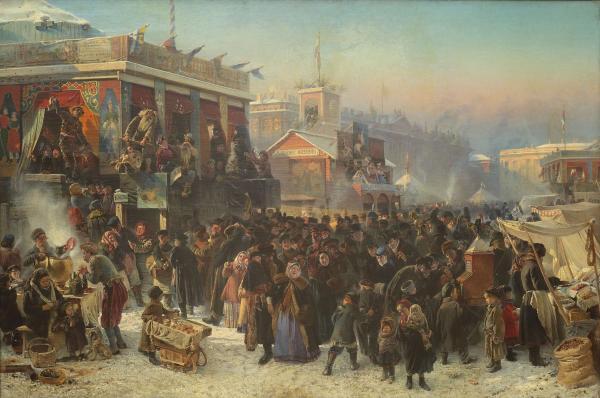

Еще один забытый ныне напиток – сбитень. До того, как чай стал доступен широким слоям населения, сбитень был самым популярным горячим напитком, особенно в холодное время года. Его часто готовили дома в самоварах. Также его продавали на базарах и во время всех народных гуляний. Рецептов было много, но обычно принцип один – мед растворяли в горячей воде, варили некоторое время с добавлением трав и пряностей. Также этот напиток называли взваром. Сбитенщика, как называли продавца (он же, как правило, и изготовитель) можно увидеть в правой части картины А. А. Попова «Балаганы в Туле на Святой неделе».

А. А. Попов "Балаганы в Туле на Святой неделе" (1873)

Также сбитенщик изображен на картине К. Е. Маковского

К. Е. Маковский "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге" (1869)

Митрополит Вениамин Федченков в книге «На рубеже двух эпох», описывая свое детство на излете крепостного права, вспоминал о молоке и молочных продуктах: «Чуть еще начинает светать, мать должна была бежать на варон (скотный двор). И там одна, без помощниц, выдаивала с десяток барских коров за свою буренку. Потом все это убиралось в ледник (погреб). Мать делала для господ масло, простоквашу, сливки, творог и проч. и носила в господский дом. Думаю, что мать иной раз пользовалась и барским молоком для нас, детей. Конечно, грех, но шестеро нас было у нее… Однако про себя я не могу сказать, что бы мы голодали. У нас всегда была корова, а когда и две, и они были нашими кормилицами. И доселе у меня осталась любовь к молоку. Правда, мать всегда снимала с горшков сливки на масло: все нужно было продавать, а мы пили снятое молоко, но и ему рады. Зато по воскресеньям, после обедни, вдруг на столе самовар, пышечки и сливочки. Роскошь».

Х. П. Платонов "Крестьянская девочка (Молоко пролила)" (1876)

Довольно часто можно встретить упоминания сельтерской воды (Selterswasser). Изначально речь шла о минеральной воде из известного немецкого источника. Вода из него экспортировалась во многие страны в классических керамических бутылках. Потом это название стали использовать два конкурировавших немецких производителя. В России название конкретного немецкого бренда со временем стало нарицательным, и так называли и другую минеральную воду, а иногда и газированную воду. Мода на употребление минеральных вод появилась в конце 18 века (хотя воду из некоторых якобы целебных источников пили и раньше). Под Петербургом в 18 веке целебным считался источник, открытый ещё при Петре I медиком Блюментростом. Местность, где он находился, была болотистой, поэтому воды называли болотными. Латинское название «Palustras» (болото) дало название району Полюстрово. Состоятельная публика потянулась на заграничные курорты, но в этом случае многие желающие ощутить на себе чудодейственное влияние воды хотели совместить приятное с полезным и одновременно совершить увлекательный вояж. Когда из-за напряжённой международной обстановки отправиться за границу стало сложнее, стали искать источники в России. Одно время модным курортом стал Липецк. В столице даже была поставлена пьеса «Липецкие воды» (правда, современникам она в первую очередь запомнилась тем, что один из героев с подачи недоброжелателей был введён в сюжет в качестве злой пародии на литератора Карамзина, но это уже совсем другая история). Затем популярность липецких вод пошла на убыль, но на смену им пришли кавказские, и интерес к водолечению не угасал.

Были и другие напитки, например, морсы, фруктовые воды, лимонады.

Про алкогольные напитки пост тоже уже был

В конце этого поста ссылки на другие мои рассказы о дореволюционной России

Лига историков

19K постов54.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения