Я позволила себе сократить первую часть, посвященную жизни Кларка. Биографию писателя можно найти в Интернете.

И не забывайте: статья написана другом сэра Артура, поэтому подача материала несколько тенденциозна.

***

Люди очень удивляются, узнав, что мы с Артуром Кларком долгие годы были друзьями. Он был старейшиной ныне распавшегося цеха авторов – оптимистов, знатоков точных наук, живших до начала космической эры и веривших, что спасение будущего человечества – в научных открытиях и достижения инженерной науки. Его романы полны детальных описаний, практически неотличимых от фактов.

Меня любят изображать бунтарем от фантастики, представителем «новой волны», отвергающим физику ради социологии, предпочитающим общественно значимые темы, а не космические путешествия; автором, который стремится показать «обратные (= отрицательные) стороны» новейших технологий.

На самом деле наши идеи всегда были близки, а в наших романах говорилось не только о достижениях астрофизики, но и о духовном будущем человечества.

Спустя много лет после нашей первой встречи я устраивал вечеринку, где и познакомил Артура с Вильямом Берроузом - на редкость асоциальным типом, автором «Голого завтрака». Никто не ожидал, что у этих двоих найдется хоть что-то общее, но ближайшие несколько часов они провели вместе, потягивая апельсиновый сок, и периодически просили приглушить музыку, мешавшую беседе.

Мы родились с разницей в два дня (и двадцать два года), встретились, когда мне было пятнадцать - незадолго до того, как Артур уехал на Шри-Ланку. Он был остроумен и великодушен, всегда был готов поддержать других, со всеми общался на равных и мечтал покорять морские и космические просторы. Каждый раз, когда он приезжал в Англию, мы встречались в пабе «Globe» в Hatton Garden, где начинающие авторы могли увидеть «живых классиков» и пообщаться с такими знаменитостями, как Джон Уиндем, Джон Кристофер и Льюис. Кстати, братство фантастов переехало в «Globe» из «White Horse», что на Fetter Lane, в середине 1950-х гг. Артур к тому времени уже написал «Сказки «Белого оленя» (1957) – дань памяти вечеринкам на Fetter Lane.

Перед войной Кларк и несколько его товарищей – писателей-фантастов снимали квартиру на Gray’s Inn Road. Друзья дали Артуру прозвище «Эго», потому что он полностью погружался в интересующую его тему, игнорируя весь остальной мир. Кларк гордился своим прозвищем – и тогда, и позднее.

…….

После работы на РЛС во время войны Артур обучался физике и математике в King’s College London и опубликовал несколько научных статей, причем одну – в «Wireless World», - посвященную спутниковой связи в космосе.

…….

«Строгая НФ», приверженцем которой был Кларк (один из «Великой Тройки» писателей-фантастов) отличается от того, что писали Оруэлл, Дик или Баллард, больше уделявшие внимание социальным и психологическим аспектам. Работы Артура отличались от романов его сверстников почти мистическим лирическим настроем, верой в светлое, самоосознанное будущее человечества, освобождение от примитивизма и жестокости. (В отличие от Хайнлайна, с которым он в конечном итоге рассорился из-за поддержки группой американских писателей программы "звездных войн" Рейгана, - Кларк мало интересовался военной фантастикой).

***

Поначалу научные труды Кларка, например, «Исследование космоса» (1951), были более популярны, чем беллетристика. Но вскоре положение дел изменилось: Артур занимался литературным трудом и стал компетентным экспертом в области ракетостроения и космических путешествий. Он давал советы создателям «Дэна Дарэ, пилота будущего»: позднее персонажи этого комикса послужили прототипами героев книги «2001: Космическая Одиссея».

……

В 1956 г. Артур уехал на Шри-Ланку, где профессионально занимался дайвингом и археологическими исследованиями. Он очень гордился своими открытиями, в особенности тем, что нашел потерянную крепость Конесварам в Трикомали.

Вскоре после приезда на Шри-Ланку Артур подружился с дайвером Лесли Эканаякэ. Свой роман «Фонтаны Рая» (1979) он посвятил Лесли, «самому близкому другу, преданному, интеллигентному и сострадательному». В 1977 году Эканаяке погиб в мотокатастрофе накануне своего тридцатилетия. Для Кларка это стало огромной личной трагедией. Артур до конца своих дней жил с семьей Лесли. Друзья и похоронены рядом.

Близкие и друзья Артура в Шри-Ланке отзывались о нем, как о настоящем джентльмене: благородном и великодушном, высокодуховным, несмотря на его антирелигиозность и материалистическую веру в человечество.

Большая часть книг Артура (и роман «2001» - не исключение) наполнены духовным идеализмом, которого там не хватало многим его собратам по перу, писавшим в жанре НФ. При всем уважении к остальным авторам, Кларк, возможно, самый многогранный писатель своего поколения: научные занятия и строгое логическое мышление позволяли ему создавать гуманистические и реальные миры.

В середине 70-х гг. мой приятель Ангус Вильсон встречался с Кларком в Коломбо. Он был буквально в шоке после того, как Артур устроил для нового знакомого экскурсию по дому: развешанные на стенах хвалебные отзывы, фотографии с президентами и принцами, выставка наград. Кларк произвел на Вильсона впечатление болезненно самолюбивого человека. Ангус сказал: «Возможно, это самый эгоцентричный человек, которого я встречал». Я заверил приятеля, что это не так: Артур просто решил порисоваться.

В 1980-х гг. Кларк заболел полиомиелитом: это стало для писателя очередным потрясением – ведь теперь он не мог путешествовать.

В 1998 г., незадолго до посвящения в рыцари, ему довелось пережить еще одну неприятную ситуацию: газета «Sunday Mirror» опубликовала статью, полную оскорблений и грязных сплетен. Я сразу же написал Артуру, стремясь поддержать его. Руперт Мёрдок также принял горячее участие в деле и, в конечном итоге, газета принесла Кларку официальные извинения.

***

Было опубликовано несколько отчетов о съемках фильма «2001: Космическая Одиссея» (1968). Я еще тогда понимал, как расстраивает Артура постоянно скачущий, резко меняющийся график работы Стенли Кубрика. В результате роман, который планировалось выпустить до фильма, вышел уже после премьеры. Но в целом Кларк был доволен и сотрудничеством, и полученным опытом, и отзывался об этом проекте положительно даже тогда, когда между партнерами возникло недопонимание. Артур опасался, что неспособность Кубрика завершить съемки по графику приведет к тому, что книга выйдет после картины. В этом случае оригинальная работа могла быть воспринята читателями как новеллизация кинофильма.

Изначально за основу сценария был взят рассказ «Сигнальная метка». Затем «костяк» стал обрастать новыми фактами и вымыслами. В конечном итоге фильм появился в результате совместной работы, хотя Артур и говорил позднее, что его участие было минимальным. Со своей стороны, Кубрик никак не мог придумать финал, которая устроил бы его, как режиссера. Когда мне довелось побывать на съемочной площадке, фильм снимался уже на два года дольше, чем планировалось по графику, а бюджет был превышен в несколько раз. Я видел несколько разных концовок, практически полностью отснятых и смонтированных, - ни одна не вошла в финальную версию. Кстати, в одном из вариантов монолит разворачивается и превращается в корабль пришельцев.

Я был в курсе некоторых деликатных моментов, о которых Артур не знал. Так, Кубрик, недовольный сотрудничеством, предложил мне и Дж. Балларду (не будучи знаком с нами лично) заменить Кларка на съемочной площадке. Мы с Баллардом сочли предложение не корректным и отказались.

Я думаю, главной была проблема личного конфликта партнеров. Артур был педагогом и ученым: четкие, понятные объяснения были его сильной стороной. Кубрик же – как «интуитивный» режиссер – предпочитал неясности и двусмысленности, объяснения к которым зритель должен был искать сам. Кроме того, Кубрик ничего не говорил Артуру о сложностях с финалом картины. Кларк предпочитал закадровые объяснения и уточнения, Кубрик - средства визуализации.

Во время финального монтажа Кубрик, ни слова не сказав Артуру, вырезал все объяснения. Это решение, в конечном итоге, и сделало фильм успешным, но Кларк был морально не готов к такому повороту. На обеде перед премьерой фильма он тепло говорил о Кубрике руководству MGM, утверждал, что между ними не было никаких разногласий до последнего момента.

Сейчас мы все понимаем, что финальная сцена без закадровых объяснений повлияла на успех фильма в целом, но тогда, во время речи Артура, руководство MGM еще не осознало, что на самом-то деле выиграло.

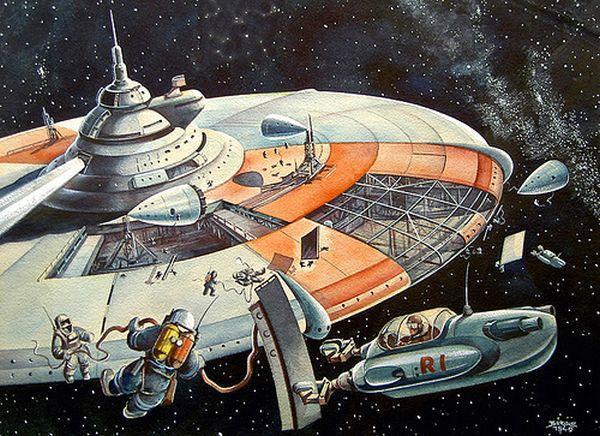

Во время моего визита на съемочную площадку самое сильное впечатление на меня произвел офис НАСА и энтузиазм сотрудников. В комнате за дверью стоял настоящий скафандр. На стенах были развешаны звездные графики и диаграммы; повсюду – чертежи, макеты, рисунки космических кораблей и оборудования. Я видел Роя Кэрнона, который рисовал Юпитер и делал масштабные наброски космических сцен. На главной съемочной площадке стояла огромная работающая центрифуга, сконструированная Vickers-Armstrongs. Каждый техник, которого я встречал, говорил о проекте с таким энтузиазмом, что я был уверен: здесь готовится настоящая экспедиция к Юпитеру. Компьютерной графики тогда не существовало, поэтому почти всё было или построено, или нарисовано 1:1.

Я лично не испытывал никакого интереса к проблемам освоения космоса, но атмосфера всеобщего энтузиазма меня заразила. И, тем не менее, я задавался вопросом: эта «аутентичность» вокруг – не слишком ли она огромна? Наверное, не только личное обаяние и творческий настрой Кубрика позволили реализовать всё это. Возможно, здесь и кроется причина того, что проект «2001» до сих пор не завершен, а бюджет давно превышен. У меня создалось не очень приятное впечатление, что подобная гигантомания сделает фильм почти документальным, а не художественным.

Как позднее выяснилось, Артур не видел завершенный фильм до закрытой премьеры в США. Увидев изменения, сделанные Кубриком, Кларк был буквально в шоке. Практически все объяснения были вырезаны. Фильм потерял всякий налет псевдо-документальности, стал неоднозначным и продуманно неясным.

Артур вышел в перерыве из зала, чуть не плача. Его очень расстроило, что 11-минутная сцена, во время которой астронавт бегает в центрифуге, - сцена, призванная показать скуку космических путешествий, - была сокращена до минимума.

***

Поначалу Артур был сильно разочарован решением Кубрика вырезать его объяснения и озвучку, но, в конце концов, примирился с этим и включил всё, что осталось за кадром, в роман. Успех фильма гарантировал, что и книга станет бестселлером, а зрители будут искать в ней ответы на вопросы, оставленные Кубриком без ответа. Возможно, осознание этого и помогло Кларку не только оправиться от разочарования, но и написать еще три тома «Космической Одиссеи».

Фильм и роман «2001» оказали огромное влияние не только на зрителей. Появились государственные проекты и программы освоения космоса. Это убедило широкую публику, что научная фантастика может быть очень серьезным жанром. Она и оставалась таковым до тех пор, пока «Звездные войны» не вернули ее обратно, снова превратив в развлечение для подростков.

«2001» стал, на мой взгляд, не менее значимым фильмом, чем картина Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», и вызвал столь же сильный резонанс в обществе. Он также доказал Голливуду, что качественная, высокобюджетная НФ может одновременно и приносить деньги, и вызывать не только симпатии, но и уважение зрителей. Без «2001» прогресс жанра до нынешнего уровня был бы невозможен.

Напоследок поделюсь еще одним воспоминанием, связанным с визитом на съемочную площадку. После экскурсии я и сопровождавший меня сотрудник MGM подошли к офису Кубрика как раз в тот момент, когда режиссер входил в студию. Я готовился к встрече с этим человеком, который, замечу, сам обращался ко мне год назад. У меня было много вопросов. Возможно, он подтвердил бы некоторые мои догадки.

Кубрик бросил на меня быстрый взгляд, потом обернулся к сопровождающему:

- Уберите посторонних со съемочной площадки, - сказал он.

Больше мы не встречались.

Материал и перевод - DaraFromChaos

Автор - Майкл Муркок

Отсюда - ТЫНДС.